第23章第3節の学習会は、白熱した議論が交わされ、予定の3分の1しか進みませんでした。

第23章第3節「相対的過剰人口または産業予備軍の累進的生産」前半

1、冒頭で、「資本の蓄積は最初はただ資本の量的拡大として現われたのであるが、……資本の構成を不断の質的変化を伴って、すなわち資本の可変成分を犠牲としての不変成分の不断の増大を伴って行われるようになる」と、前節までの考察を振り返っています。ここにエンゲルスは、「あとで出てくる問題のためにここに書いておくこと。拡大が単に量的であれば、資本の大小にかかわらず、同じ事業部分のなかでは利潤は前貸資本の大きさに比例する。量的な拡大が質的に作用すれば、それと同時に比較的大きい資本の利潤率は高くなる」という、マルクスの自家用本に書かれていた傍注を「第三版への注」として載せています。

まず、資本の蓄積と生産力の増大に伴って可変資本部分が相対的に減少するという、前節までの考察内容との関連でマルクスが述べる「あとで出てくる問題」とは、第3巻で考察される平均利潤率の法則(異なる生産部門間の利潤率が、競争によって平均化される)と、利潤率の傾向的低下の法則(資本主義的蓄積の発展の過程で、労働の生産力の増大とともに資本の有機的構成が高まり、利潤率は傾向的に低下する)に関わる問題であろうという点ではおおよそ一致しました。

利潤率の傾向的低下の法則によれば、生産力の増大に伴う資本の有機的構成の変化(可変資本部分の相対的減少)で利潤率が低下するという理解になるのですが、マルクスは「量的な拡大が質的に作用すれば、それと同時に比較的大きい資本の利潤率は高くなる」と述べます。これをいかに理解するかで、白熱した議論が行われました。

報告者は、「同じ事業部門のなかでは」と「比較的大きい資本」の文言に着目し、この資本を平均水準以上の生産力をもった資本と理解し、この資本は特別剰余価値(超過利潤。平均水準の商品価値よりもこの資本の商品の個別的価値が低いことから生じる特別な剰余価値)を取得できるから利潤率が高くなる、と説明しました。

これに対して、「量的な拡大が質的に作用」の「質的に作用」とは、生産力の増大を言っているのではなく、量的な拡大が質的な変化をもたらすという“量の質への転化”のことで、スケールメリットというような理解をすべきだとの意見がありました。具体的には同じ敷地、建屋に機械を多く導入するといった例があげられました。また、同じような観点から、小さな文房具店と大きな文房具店では品揃えが違い、利潤率は当然大きな方が高くなるとか〔商業資本ではなく生産的資本が問題にされるべきだとの反論あり〕、日産自動車の例を出し、ルノー傘下に入って利潤率が高くなったではないかといった意見もありました。

スケールメリットについては、第3巻第5章での不変資本の節約に関わる内容で、資本の構成の高度化ではなく、むしろ低下に作用する問題で、本章での有機的構成の高度化に伴う事態の考察とは課題が別ではないかという意見があり、さらに、利潤率の低下に反対に作用する諸要因(剰余価値率の増大や不変資本価値の下落など)もマルクスは考察しており、参考にすべきだとの発言もありました。

議論はこれ以上深まらず、結論を保留しました。

その後、第3巻第2篇「利潤の平均利潤への転化」の中で、平均利潤率が形成されても個々の生産部門の中での生産諸条件が上位の資本と下位の資本の利潤率の差がなくなるわけではなく、上位の資本には超過利潤(特別剰余価値)がもたらされる(第10章)ことなどが考察されていることが分かりました。今後の検討の中で深めていきたいと思いました。

2、前置きの段落に続いて、本節の課題でもある相対的過剰人口(「余剰な労働者人口」)

について述べる長い段落の最後の方で、「総資本の増大につれて速くなり、そして総資本そのものの増大よりももっと速くなるその可変成分の相対的な減少は、他面では、反対に、可変資本すなわち労働者人口の雇用手段の増大よりもますます速くなる労働者人口の絶対的な増大のように見える」とあり、その理解をめぐって議論が交わされました。

報告者は、「可変資本成分の相対的な減少」という事実を、あたかも「労働者人口の絶対的な増大」の結果であるかのように見なす間違った見解であると説明し、またこれは当時一世を風靡したマルサスの人口論のようなブルジョア的な偏見を言っているという発言がありました。

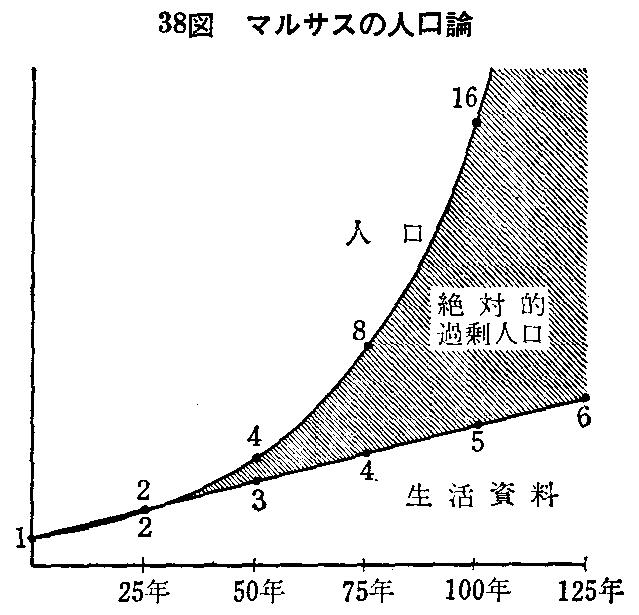

マルサスの人口論は、生活資料(雇用手段)は算術級数(等差数列)的にしか増えない(マルサスは25年ごとに一定量ずつしか増えないとした)が、労働者人口は幾何級数(等比数列)的に増える(同様に25年ごとに倍々に増えるとした)、だから労働者の貧困や失業の原因が資本主義的生産にではなく労働者の側にあるというもので、直接ここの「見える」という論理と同じではないものの、労働に対する需要の変動によって労働者が被る影響が、労働者の側に原因があるかに考える点で共通のものがあると理解しました。

この箇所に関連し、ここでは「総資本の増大につれて、その可変成分(労働者人口の雇用手段)」は、絶対的には「増大するにちがいないが、その増大の割合は絶えず小さくなって行く」とされており、単に「余剰な労働者人口」が増えるかどうかではなく、それが生みだされるメカニズムが問題にされていること、だから絶対的ではなく「相対的な、すなわち資本の平均的な増殖欲求にとってよけいな、したがって過剰な、または追加的な労働者人口を生みだすのである」と述べていると補足されました。また、全集版では「追加的な」となっているが英文は“surplus”で、新日本出版新書版の「余剰な」の方が適切ではないかという報告者の発言もありました〔ちなみに、剰余価値は surplus-value〕。

3、「資本主義的生産様式に特有な人口法則」を論じた段落で、「過剰人口の生産は、すでに就業している労働者をはじき出すという比較的目にたつ形をとることもあれば、追加〔余剰な〕労働者人口を通常の排水溝に吸収することが困難になるというあまり人目にはつかないが効果は劣らない形をとることもある」とする箇所で、報告者は目立つ形態は「解雇→失業」で、目立たない形態については「就職難」と説明しました。説明自体に特に異論はありませんでしたが、余剰な労働者人口を吸収する「通常の排水溝」とは何を指すのかについて、失業者や貧困者を収容する救貧院のことだとの発言がありました。

余剰な労働者人口がどのような形をとり、どのように「吸収」されるかについては次節で考察されますが、先取りすれば、大都市や農村で求職状態のまま留まるとか、不規則就業に甘んじる、あるいは受救貧民として救貧院に収容される等があげられています。この箇所の注(78)では、当時のイギリス及びウェールズの産業別の就業労働者数の増減が紹介され、全体を見れば就業労働者数が減り、余剰な労働者人口が吸収困難となっていることが明らかにされています。こうした「通常の排水溝」からあふれ出て最後にたどり着くのが救貧院で、労働者にとって悲惨なものであることだけは確かです。

4、肝心の「資本主義的生産様式に特有な人口法則」について、「労働者人口は、それ自身が生み出す資本蓄積につれて、ますます大量にそれ自身の相対的過剰化の手段を生みだすのである。これこそは、資本主義的生産様式に特有な人口法則なのであ(る)」と述べられています。報告者は、《こうした相対的過剰人口の手段を生み出すのは、労働者人口自身であって、自らが生み出す資本蓄積につれて、自らを相対的に過剰にする手段をますます大量に作り出す。これこそが「資本主義的生産様式に特有な人口法則」である》と説明しました。

原文の「それ自身が生み出す資本蓄積につれて」は、資本蓄積自身が余剰な労働者人口を生み出すということではないかという疑問が出されました。報告者は、原文には「それ自身」が2カ所あり、いずれも労働者人口と理解できる、蓄積の源泉は労働者自身が生み出す剰余価値で、それが労働者自身を苦しめる手段になるということだと説明し、了解されました。

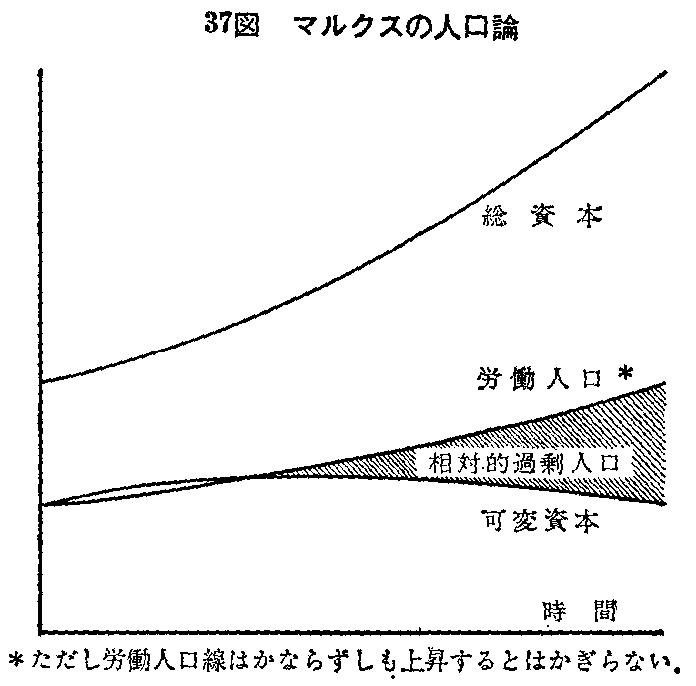

5、マルクスの人口論とマルサスの人口論について、越村信三郎著『図解資本論』の2つの図が紹介されました(下図)。分かり易い図解ですが、マルクスの人口論の図では、総資本の上昇はもっと急カーブの方が適切だ、可変資本は時間の経過とともに減少するように描いているが、マルクスはあくまで相対的な減少としており、絶対的に減少するかの図解は適切ではないという意見がありました。

(康)

|