12月7日(土)、第15章「労働力の価格と剰余価値との量的変動」の第3節まで学習しました(本章は全4節)。

第15章 労働力の価格と剰余価値との量的変動(第3節まで)

剰余価値の生産には絶対的剰余価値と相対的剰余価値という二つの側面があります。この両方を踏まえ、労働力の価値(価格)と剰余価値の量的変動にどんな法則的な関係があるかを考察するのが本章の課題です。

●本考察の前提

本考察に当たって、幾つかの限定(前提)が置かれています。

労働力の価値は、(1)生活(消費)手段の価値、(2)労働力の養成費、(3)労働力の自然的相違(性別、年齢等)という三つの要因によって規定されます。(1)の使用価値としての量は不変であるとされます(価値量は可変)。その量は一定の社会(国)の一定の時代には与えられているので、不変量としても構わないし、むしろ適切だというのです。(2)と(3)の要因は捨象されます。なぜなら生産過程によって人的構成は異なり、この点を考慮すると複雑になってしまい課題から逸れてしまうからです。要するに、ここでは生活手段の価値だけを反映した労働力の価値の変動が考察されるということです。

次にマルクスは、1、商品はその価値どおりに売られる、2、労働力の価格はその価値よりも高くなることはあってもその価値よりも低くなることはけっしてない、という二つの前提を置いています。

問題は後者の労働力の価格です。一般商品と同様に「価値どおりに売られる」と仮定しないのは何故でしょうか。労働力の価格が価値から離れる場合があり、それが一定の意味をもっているので考察に加えようというのです。労働の生産力が増大すると生活諸手段の価値が下がり、労働力の価値の低下につながりますが、労働力の価格はその価値までは下がらないことがあるということです。本章第1節でマルクスは「中間運動」として、そのことを論じています。なお、労働力の価格が価値以下になる場合が除外されていることについて、レポーターは、そうなると労働力の再生産が不可能になってしまうからではないか、と説明しました。

上記の前提条件のもとでいよいよ論究が始まります。

労働力の価値(価格)と剰余価値の相対的大きさを規定する要因は、1、労働日の長さ、2、労働の強度、3、労働の生産力、の三つです。これらの要因のどれが、どれだけ変動するかによって、違った結果が生じます。マルクスは、主要な組み合わせの場合を考察します。

第1節 労働日の長さと労働の強度とが不変で(与えられていて)労働の生産力が可変である場合

この場合は、次の三つの法則によって規定されます。

第一の法則――与えられた長さの労働日は、労働の生産力(生産性)がどのように変動しても、つねに同じ価値生産物に表わされる。

第二の法則――労働力の価値と剰余価値とは互いに反対の方向に変動する。労働の生産力の変動(その増進または減退)は、労働力の価値には逆の方向に作用し、剰余価値には同じ方向に作用する。

第三の法則――剰余価値の増加または減少は、つねに、それに対応する労働力の価値の低下または上昇の結果であって原因ではない。

レポーターは、第一の法則は労働の二面性を正しく理解することによって得られるとして、第1章「商品」の該当箇所を紹介しました。少し長くなりますが引用します。

「素材的富の量の増大にその価値量の同時的低下が対応することがありうる。このような相反する運動は、労働の二面的な性格から生ずる。生産力は、もちろん、つねに有用な具体的な労働の生産力であって、じっさい、ただ与えられた時間内の合目的的生産活動の作用程度を規定するだけである。それゆえ、有用労働は、その生産力の上昇または低下に比例して、より豊富な、またはより貧弱な生産物源泉になるのである。これに反して、生産力の変動は、価値に表わされている労働それ自体には少しも影響しない。生産力は労働の具体的な有用形態に属するのだから、労働の具体的な有用形態が捨象されてしまえば、もちろん生産力はもはや労働に影響することはできないのである。それゆえ、同じ労働は同じ時間には、生産力がどんなに変動しようとも、つねに同じ価値量に結果するのである。しかし、その労働は、同じ時間に違った量の使用価値を、すなわち生産力が上がればより多くの使用価値を、生産力が下がればより少ない使用価値を、与える」(第一章「商品」原頁61)

労働の生産力とは具体的有用労働に関するもので、生産力の変動は使用価値の量を変えますが、労働の具体的な有用形態が捨象された抽象的人間労働には少しも影響しません。そのためどんなに生産力が変動してもこの労働の結晶である価値量には影響も及ぼしません。だから与えられた一労働日の価値生産物(新たに形成された価値量)は不変ということになるのです。

第二法則について。リカードはこの法則を正しく理解していましたが、剰余価値の大きさの変動には労働力の価値の逆の方向の変動が対応するからといって、両方が同じ割合で変動するということにはならないということを知らなかった、とマルクスは批判しています。そして「労働の生産力におけるある与えられた変動の結果として生ずる剰余価値の増加または減少の割合は、労働日のうち剰余価値に表わされる部分が最初に小さければ小さいほど大きく、最初に大きければ大きいほど小さい、ということになる」と規定しています。これは、剰余価値の増減が同額でも、元の剰余価値額の大きさに規定されて剰余価値の増減率は違ってくる、という当たり前のことです。

また第三の法則は、第二法則に含まれるのではないか、との意見が出されました。確かにそうとも言えるが、マルクスがあえてこれを法則として取り出したのは、原因と結果をハッキリさせることが大事だと考えたからではないか、とレポーターは答えました。

第三法則に関して、先に触れた「中間運動」についての展開があります。第三法則は、剰余価値の量的変動は、労働の生産力の変動によってひき起こされる労働力の価値運動を前提し、労働力の新たな価値限界によって与えられる、というものですが、だからといって労働力の価格はこの価値限界まで自然に下がるわけではありません。そこには価格を引き下げようとする資本家の行動とそれに対抗する労働者の行動、つまり階級闘争が起きます。労資の力関係によっては、強く労働力の価格が名目的に下がったとしても価値以上になることがあります。結局は法則が貫かれるのですが、その過程で労働力の価格は価値以上から価値どおりまでの中間段階で決まる場合があるということです。

最後にマルクスは、リカードはこの三つの法則を厳密に定式化したが、彼の説明には幾つかの欠陥があったと指摘しています。第一に、この諸法則は労働日と労働の強度は不変という特殊な諸条件において妥当するのですが、彼はこの特殊諸条件を資本主義的生産の自明的な一般的な排他的な諸条件とみなしました。第二に、彼は、剰余価値をそれ自体として、その特殊的形態である利潤や地代から独立して研究したことがなかったので、剰余価値の諸法則と利潤の諸法則とを混同しました。

第2節 労働日と労働生産力とが不変で労働の強度が可変である場合

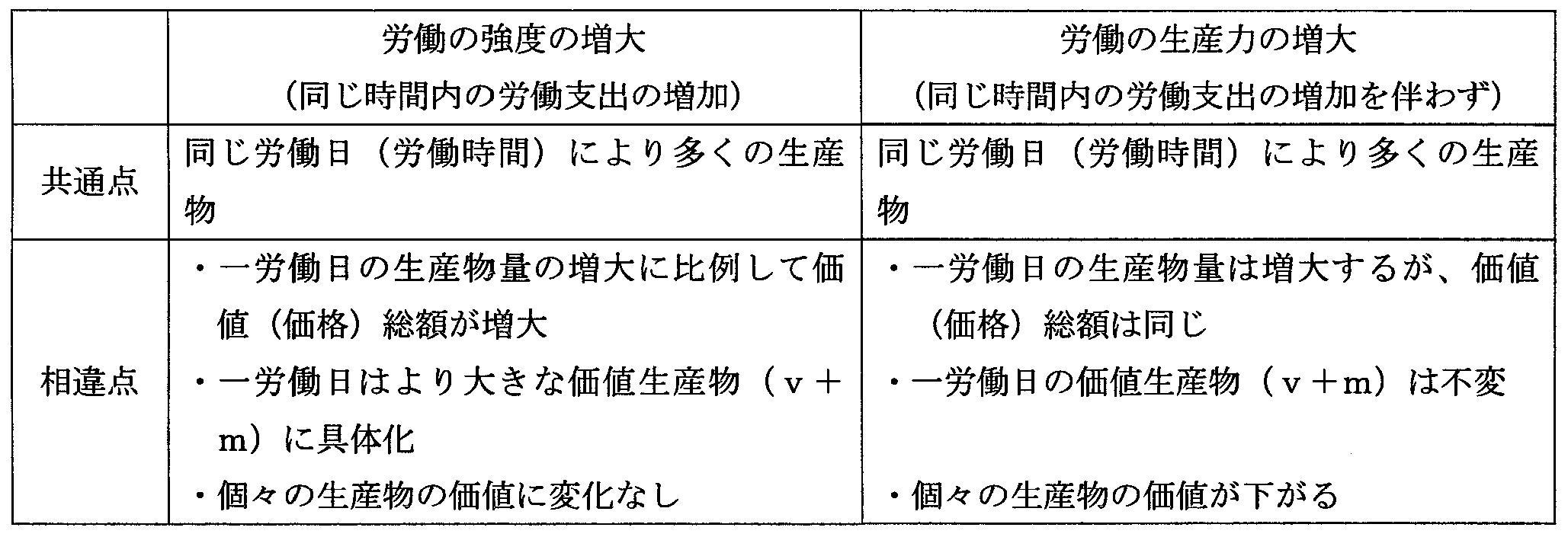

ここでは労働の強度の変動の場合と労働の生産力の変動の場合とが比較されます。それをまとめると以下の表のようになります。

労働日と労働の生産力が不変の場合は、労働の強度の増大はより大きい価値生産物に具体化されます。価値生産物が大きくなっているので、労働力の価格が元のままであれば、当然剰余価値量は増大します。他方で、全体が大きくなっているので、労働力の価格と剰余価値とは、程度の違いはあれ、同時に増大することが出来ます。しかし、その場合でも、その労働力の価格が労働力の価値以下であることがあり得ます。というのは、労働の強化によって労働力の消耗度が強まり労働力の価値が高くなったのに、労働力の価格の上昇がこの上がった価値に追いつかなければ価値以下ということになるからです。もし激しい労働強化が行われれば、労働力の価格の上昇では償いきれず、労働力が破壊され、今の言葉で言う「過労死」等をもたらします。ここでは特に議論はありませんでした。

第3節 労働の生産力と強度とが不変で労働日が可変である場合

労働日の変動は、短縮か延長かのどちらかです。

(1)労働日の短縮。それは労働力の価値(必要労働時間)を変化させないので、剰余労働時間を短くし、剰余価値を減らします。資本家はこの場合を前提にして労働日の短縮に反対するのですが、実際にはこれとは反対に、労働の生産力や強度の変動が労働日の短縮に先行するか、またはすぐそのあとに起きる、とマルクスは述べています。つまり彼らは、労働日の短縮をする場合には、そのマイナス面を「埋め合わせる」こうした手段をちゃっかりと持ち合わせているというのです。

(2)労働日の延長。労働力の価格(価値)が変わらないならば、労働日の延長によって剰余価値の絶対量とともにその相対量も増大します。労働力の価値量の相対的な変動(低下)は、剰余価値の量の絶対的な変動(増大)の結果です。原因・結果は第1節の場合と逆です。

一労働日を表わす価値生産物は労働日そのものが延長されるにつれて増大するので、労働力の価格と剰余価値とは同時に増大することがあります。また労働力の価格は、たとえ名目的には変わらないか、または上がりさえしても、労働力の価値よりも低くなることもあります。労働日が延長されると労働力の消耗が大きくなります。ある点までは代償の増加(賃金増)によって埋め合わせることができますが、この点を越えれば、この消耗は急速に増大してゆき、それと同時に労働力のすべての正常な再生産条件と活動条件とは破壊されます。もはや労働力の価格を引き上げによっては埋め合わせることができなってしまうのです。

以上、第3節までは一つだけの要因の変動でしたが、次回の第4節では複数の要因が同時に変動する場合が検討されます。

(雅)

|