都知事選と総選挙の真際中の12月8日、『資本論』を学ぶ者にとっても無関心でいられない政治情況ですが、資本主義の少壮期の労働実態を、現代と重ね合わせながら学習会を行いました。

第8章 労働日

第3節 搾取の法的制限のないイギリスの産業諸部門

《工場法による労働日の法的制限があっても前節にみられるように、法定時間を超える過度労働が強要されたが、法的制限のない産業部門での過度労働は、一層過酷であった。

レース製造業、製陶業、マッチ製造業、製パン業等の産業部門の労働実態は、地獄絵さながらだった。》

・1833年の工場法で労働日の法的制限が設けられたのは、木綿、羊毛、亜麻、絹の工場の四つの産業部門だけだった。報告者は、法的制限のない産業部門としてあげられているのは、いずれも小規模で徒弟制度が残っているような部門だが、法的制限のある部門は、当時の資本主義的経営の最先端にあり、近代的な労資関係が端緒的ではあれ存在し、法的制限の導入がやりやすかったと考えられる、と説明しました。

第4節 昼間労働と夜間労働。交替制

《生産手段は、資本の価値増殖過程の立場からみれば、生きた労働(剰余労働)を吸収するためにのみ存在する。生きた労働を吸収せず、生産手段がただあるというのは、資本家にとっては消極的損失で、ムダな資本の前貸しとなる。中断が作業の再開のために追加的支出を必要とするなら、その損失は積極的なものとなる。一日の全二十四時間を通じて労働を占有することが、資本主義的生産の内在的衝動なのである。

だから資本家は夜間労働を要求し、昼間食いつくされる労働力と、夜間食いつくされる労働力との間の交替制を強要する。交替制による二十四時間の生産過程は、少壮期のイギリス綿工業で支配的に行われ、一八六五年現在では、溶鉱炉や冶金工場、金属工場で制度として行われ、日曜日も含まれた。夜間、少年や婦人も男と一緒に働くような産業もあった。》

・生産活動の中断による消極的損失と積極的損失の違いについて意見が交わされました。報告者は、中断によって機械などの不変資本を遊ばせ、生きた労働を吸収できないことは資本家にとって消極的損失と言えるが、たとえば鉄鋼業では、中断中も溶鉱炉の温度を保つためにだけに燃料を消費し、さらにムダな支出が加わるので損失はより大きく、積極的損失になる、だから中断のない二十四時間の稼働を可能とする交替制への渇望はより強くなると説明しました。

・同じ箇所で、「自然日の限界を超えて労働日を夜間まで延長することは、単に緩和剤の作用をするだけであり、労働という生き血を求める吸血鬼の飢えを、ただある程度しずめるだけである」とあります。「緩和剤の作用」について、前節の実例のような長時間の過酷な労働に比べて、交替制なら十二時間となり、労働者にとっては緩和剤になるということではとの意見がありました。しかしここでは、「二十四時間全部にわたって労働をわがものにする」という資本の内在的衝動を「ある程度しずめる」という意味で使われており、夜間までの労働日の延長は資本にとって緩和剤にすぎないと説明され、納得されました。

・最後に報告者は、「産業革命を経て確立した近代的な資本主義的生産様式においてこそ、労働日の無制限な延長がもたらされた。労働者は、市場においては労働力商品の所有者として、『平等な自由な人格』として、資本家に相対していた。しかし、ひとたび生産過程に入ると、労働者が『自由に売る』ものとして考えていた労働時間は、実際には売ることを余儀なくされている時間であって、決して『自由』ではないことが歴史的事実をもって示された」と締め括りました。

(康)

第5節 標準労働日のための闘争

14世紀半ばから17世紀末までの労働日延長のための強制(前半)

《資本にとって労働日とは、1日24時間から、労働力がその役立ちをくりかえすために絶対に欠くことのできない、わずかばかりの休息時間を差し引いたものである。労働者の処分しうる時間は、すべて自然的にも法的にも労働時間であり、したがって資本の自己増殖のためのものということになる。そこで資本は、剰余労働を求めるその無際限な衝動、その人狼的渇望をもって、労働日の精神的な最大限度だけではなく、純粋に肉体的な最大限度をも踏み越える。そういう意味で、資本は労働力の寿命を問題にしないのである。

つまり、本質的に剰余価値の生産であり剰余労働の吸収である資本主義的生産は、労働日の延長によって人間労働力の萎縮を生みださないではおかない。こうして、資本主義的生産は労働力そのものの早すぎる消耗と死滅とを生みだす。しかし、労働日の延長により、労働者の健康を破壊し、寿命を縮めるならば、消耗した労働力のいっそう急速な補填が必要になり、したがって労働力の再生産にはいっそう大きい消耗費が入ることになるであろう。したがって、資本はみずからの利害から、標準労働日の確立を指示されているように見える。

以上のように、標準労働日の確立は資本自身の要請によるもののように見えるが、しかし簡単にそうとは言えない。マルクスはその事情を具体的に説明するために、奴隷労働の例を持ち出して比較する。すなわち、アメリカの奴隷所有者は、アフリカからの奴隷の供給が続くならば、経済的に引き合う限り奴隷の生命を無視して彼らを酷使する。しかし、奴隷貿易を労働市場に変えてみれば、労働者もまたいかに生命を浪費されているかが分かる。たとえば、イギリス人の三世代のあいだに、綿業は綿業労働者の九世代を食いつくしたとさえ言われている。

このように資本は、恒常的な過剰人口の存在を必要としている。だが、それにもかかわらず資本のあくなき価値増殖欲望は、工業人口のたえざる衰退を招いているのである。しかも、資本は、社会によって強制されないかぎり、労働者の健康と寿命に考慮を払わない。しかし、これもまた個々の資本家の意志の善悪によることではない。自由競争が資本主義的生産の内在的な諸法則を個々の資本家に対しては外的な強制法則として作用させるのである。》

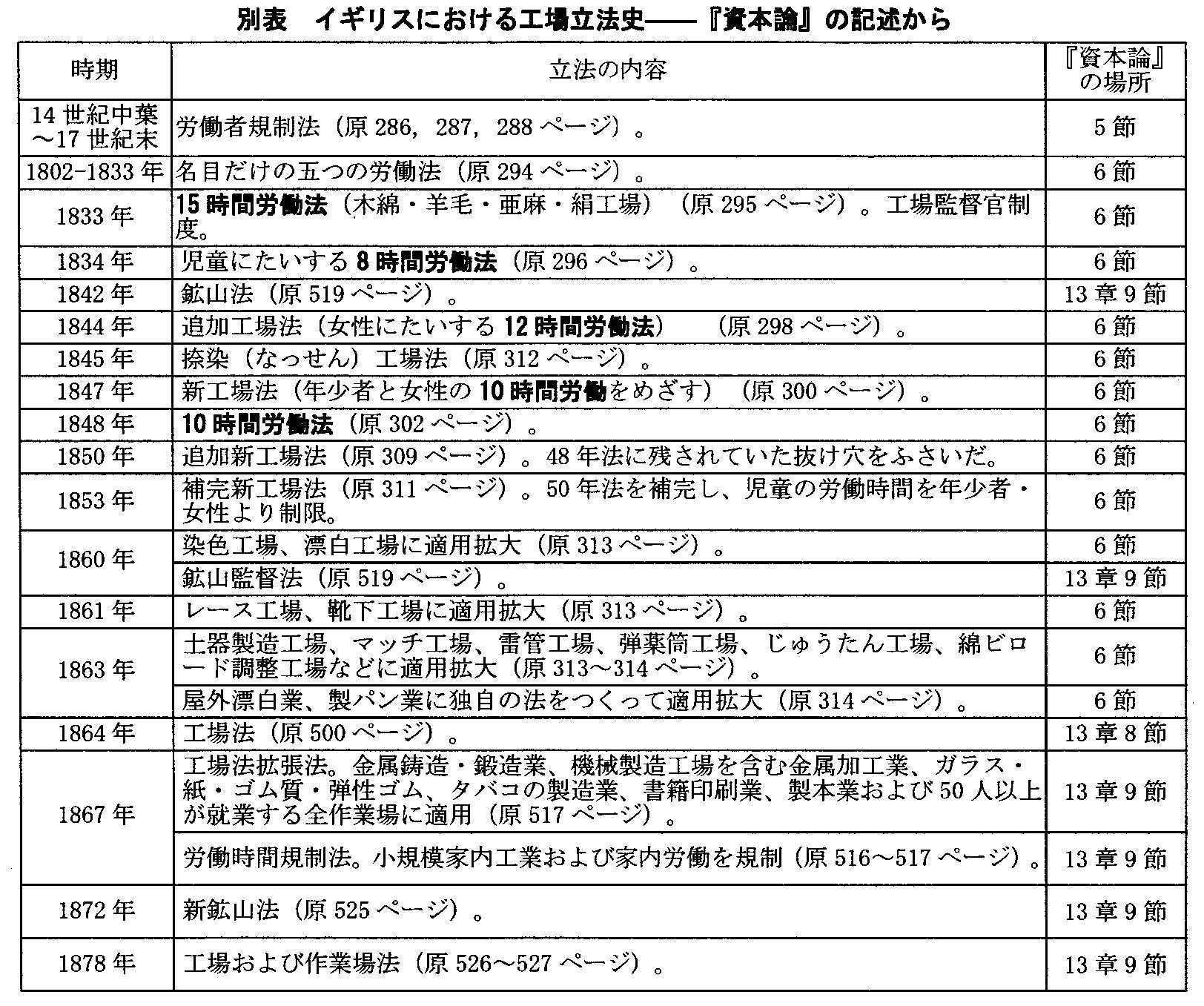

(1)レポーターから、最初に第5節〜7節のおおまかな内容が次のように説明されました――「第5節では、資本主義の初期において労働日を延長するための強制法の歴史が、第6節では、労働者の闘争が始まり、労働日の標準化のための工場立法が一歩一歩実現されていった歴史が扱われる。第7節は、イギリスでの労働時間の短縮が、ヨーロッパに波及していった歴史が叙述される」。また、工場法の歴史をおおづかみに見ておくためとして、別表に示すような、マルクスが『資本論』で書いている工場法の歴史を整理したものが示されました。これによって、標準労働日については第8章第6節で、工場法が多くの業種に拡張されていく歴史は第13章8節及び9節で叙述されていることが明らかにされました。

(2)マルクスは、「資本がその無際限な自己増殖衝動によって必然的に追求する労働日の反自然的な延長が個々の労働者の生存期間を、したがってまた彼らの労働力の耐久期間を短縮するならば、損耗した労働力のいっそう急速な補填が必要になり、したがって労働力の再生産にはいっそう大きい損耗費がはいる」として「それだからこそ、資本は、それ自身の利害関係によって、標準労働日の設定を指示されているように〔一つの標準労働日を指向させられているかのように――新日本出版社版〕見えるのである」と書いています。ここで何故「見える」としているのか、が問題になりました。

というのは、マルクスは第2節で「〔イギリスの工場法は〕資本家と大地主との支配する国家の側からの、労働日の強制的制限によって、労働力の無際限な搾取への資本の衝動を制御する。日々に脅威を増してふくれあがる労働運動を別とすれば、工場労働の制限は、イギリスの耕地にグワノ肥料〔南米の海鳥の糞〕を注がせたのと同じ必然性の命ずるところだった」と標準労働日の確立は「剰余労働の源泉である労働力を確保するための資本のやむを得ない必然的措置」であったとしているからです。

この点について、一般に「見える」という場合は、実際はそうではないということを言っているのだから、標準労働日の確立を資本は決して望んではいないという意見、いや労働力が確保できなければ剰余労働の取得もできないのだから、資本が標準労働日の確立を「指示されていない」とは無条件には言えないのではないかという意見、さらに「労働者の健康や寿命には、社会によって顧慮を強制されないかぎり、顧慮を払わない」のが資本の本性であり、標準労働日の確立には長い労働者の闘いが必要であったという点も踏まえておくべきという意見が出されました。

(孝)

|