12月26日、第2期182回目の学習会を実施し、コロナ禍に明け暮れた2020年末を締めくくりました。

前回(11月28日)は、第3節「蓄積の表式的叙述」の「2 第二例」の在米英国大使館書記官ドラモントの発言を取り上げたところまででしたので、今回はその続きからでした。

第21章 蓄積と拡大再生産(7回目)

第3節「蓄積の表式的叙述」の「2 第二例 」の途中から

6、拡大再生産のためには、部門Ⅱでは生産物の多くが必需品(必要消費手段)として生産されていなければならない(*「6」は「2 第二例」の前回からの通し番号になります)

(ドラモント批判を終えたところ。現行版の原書512頁の仕切線のあとから)

「ⅠがⅡの追加不変資本を自分の剰余生産物のなかから供給しなければならないのと同様に、Ⅱはこれと同じ意味でⅠのための追加可変資本を供給する。可変資本に関するかぎりでは、Ⅱは、自分の総生産の、したがってまたとくに自分の剰余生産物のより大きな部分を必要消費手段の形態で再生産することによって、Ⅰのために、また自分自身のために蓄積するのである」(草稿、現行版の原書512頁)

この数段落前で、マルクスは「資本家の立場から見れば追加労働力の消費手段は彼が必要な場合に追加する労働力を生産し維持するための手段でしかなく、したがって彼の可変資本の現物形態でしかないということを、妨げるものではない」(510頁)と書いていました。生活必需品それ自体は資本ではありませんが、可変資本の現物形態である労働力を維持する手段である限り、それも同じく可変資本の現物形態と見なすことができます。蓄積のためには追加の労働力が必要である以上、その分、Ⅱの剰余生産物は生活必需品の形態で生産されなければならず、これを市場から入手できるようになっていなければなりません。

7、拡大再生産の条件

「拡大する資本基礎の上で生産が行なわれる過程では、Ⅰ(v+m)イコールⅡc・プラス・剰余生産物のうち資本としてふたたび合体される部分・プラス・Ⅱでの生産拡大のために必要な追加不変資本部分、でなければならない。そしてこの拡大の最小限は、それなしにはⅠ自身での蓄積(実体的〔reell〕蓄積)が実行できないという拡大(大きさ)である」(草稿、現行版512頁)

第一文の「拡大する資本基礎の上で」は、拡大再生産のための機能的配置が行なわれていることを言っているようです。蓄積分がmc、mvに分割しているということです。「剰余生産物のうち資本としてふたたび合体される部分」は言葉足らずですが、Ⅰの剰余生産物のうち追加の不変資本部分(Ⅰmc)だと解されます。すると、この一文は次のような式で表わすことができます。

Ⅰ(v+m)=Ⅱc+Ⅰmc+Ⅱmc

どうしてこのような式が成立するのでしょうか? 部門Ⅰの生産物はすべて生産手段用です。当然ながらその一部分であるⅠ(v+m)もそうです。Ⅰcは自己補てん用です。Ⅰ(v+m)が他の不変資本部分を補てんしなければなりません。他の不変資本部分とは、まず自己の部門の追加不変資本(Ⅰmc)であり、さらに部門Ⅱの不変資本(Ⅱc)と追加不変資本(Ⅱmc)が加わります。だから上記の等式が成立します。同じことですが、Ⅰ(c+v+m)=Ⅰ(c+mc)+Ⅱ(c+mc)という関係が成立するので、これから両辺のⅠcを相殺すると、上記の式が導き出されます。

この等式は拡大再生産の場合、Ⅱcを超える部分がⅠmcとⅡmcであることがハッキリと示されています。もしⅠmcとⅡmcがゼロすなわち単純再生産の場合はⅠ(v+m)=Ⅱcになります。だから拡大再生産の条件としては、先のⅠ(v+m)>Ⅱcよりも具体的のように思えるのですが、むしろ不等式のほうが拡大再生産の条件に相応しいとの反論がありました。しかし、どうしてそう言えるのか、時間の関係で突っ込んだ議論は行なわれませんでした。

「そしてこの拡大の最小限は、それなしにはⅠ自身での蓄積(実体的〔reell〕蓄積)が実行できないという拡大(大きさ)である」という第二文は大変分かりにくい文章です。第一文を踏まえて、マルクスは、部門Ⅰの現実の(実体的な)蓄積が行なわれるために必要最小限のことは何かを明らかにしようとしているような気がします。

「この拡大の最小限」の「この」はどの部分のことを言っているのでしょうか? 第一文の「Ⅱでの生産拡大のために必要な追加不変資本部分」だとすると、第二文は、部門Ⅰの蓄積は部門Ⅱの追加不変資本の拡大(大きさ)に依存するということを言っているように思われます。部門Ⅰの蓄積はmの一部が資本に転化されるということですが、この等式の左辺のⅠ(v+m)のうちのmの一部分がmcとmvとに分割されるということを意味します。その結果、左辺はⅠ(v+mc+mv+mk)になります。右辺(Ⅱc+Ⅰmc+Ⅱmc)はどうなるでしょうか。Ⅱcは部門Ⅱの単純再生産部分です。Ⅰmcは部門Ⅰの追加不変資本部分ですが、左辺のⅠmcと重なり、それ自体は部門Ⅱの構成を左右しません。問題はⅡmcです。これは部門Ⅱの追加不変資本部分ですが、これによって部門Ⅰのmvを(場合によってはmkの一部を)補てんしなければなりません。これは、部門Ⅰの蓄積の程度は部門Ⅱのmcの額の大きさによって規定されることを意味します。Ⅱmcは素材としては生活必需品(場合によっては奢侈品の一部を含む)です。したがってⅠ自身の蓄積の拡大は、Ⅱmcの拡大すなわち部門Ⅱの剰余生産物の額とそのうち生活必需品が占める割合がどれほど大きくなるかということにも掛かっていることになります。

8、いわゆる拡大再生産の条件式について

ここのところで拡大再生産の条件式と呼ばれている等式の紹介がありました。それはⅠ(v+mv+mk)=Ⅱ(c+mc)という式です。これはマルクス自身が提示したものではなく、後の研究者たちが、Ⅰ(v+m)=Ⅱc+Ⅰmc+Ⅱmcから導き出したものです。どうやって導き出されるのか、紹介者の説明を利用させてもらいます(一部訂正)。

<拡大再生産の条件式 ついでに述べておくと、Ⅰ部門は部門内の剰余価値で、Ⅰの追加不変資本とⅠの追加可変資本とⅠの資本家の消費手段を賄わなければならない。等式で表すと、Ⅰm=Ⅰ(mc+mv+mk)となる。①Ⅰ(v+m)=Ⅱc+Ⅰmc+Ⅱmc、②Ⅰm=Ⅰ(mc+mv+mk)の等式が得られた。①の式の左辺に②Ⅰm=Ⅰ(mc+mv+mk)を代入して、両辺からⅠmcを差し引くと、下記のようになる。/①の左辺に②Ⅰm=Ⅰ(mc+mv+mk)を代入する →Ⅰv+Ⅰ(mc+mv+mk)=Ⅱc+Ⅰmc+Ⅱmc 両辺からⅠ mcを差し引く。→ この等式が、「拡大再生産の条件式」である>

なお、導き出し方はこれ以外にもあり、筆者が確認した越村著『図解資本論』と大谷著『図解社会経済学』では、Ⅰ(c+v+mc+mv+mk)=Ⅰ(c+mc)+Ⅱ(c+mc)とⅡ(c+v+mc+mv+mk)=Ⅰ(v+mv+mk)+Ⅱ(v+mv+mk)という二つの式から導き出しています。

この式は何を物語っているでしょうか? 左辺のⅠ(v+mv+mk)は、部門Ⅰの元の可変資本部分(v)プラス追加可変資本(mv)プラス資本家の消費元本(mk)になります。vとmvは可変資本部分ですが、労働元本すなわち労働者の消費元本と見なすこともできます。Ⅰ(v+mv+mk)はぜんぶ部門Ⅰの消費元本だということになります。しかし現物形態は生産手段なので消費手段に転換されなければなりません。右辺のⅡ(c+mc)は部門Ⅱの元の不変資本部分(c)と追加不変資本(mc)ですが、現物形態は消費手段なので生産手段に転換されなければなりません。こうして部門Ⅰの消費元本部分と部門Ⅱの不変資本部分は相互転換されることになります。

Ⅰ(v+mv+mk)=Ⅱ(c+mc)をなぜ拡大再生産の条件式と呼ぶのかとの質問がありました。

拡大再生産のために両部門の総生産物は機能配置されるなら、そこにはⅠ(v+mv+mk)=Ⅱ(c+mc)という関係が成立します。単純再生産におけるⅠ(v+m)=Ⅱcという関係が拡大再生産において再現しているのです。もしⅠ(v+m)=Ⅱcが単純再生産の条件式だとするなら、Ⅰ(v+mv+mk)=Ⅱ(c+mc)も同じように拡大再生産の条件式と呼ぶことができると思います。

9、Ⅰ(v+1/2m)対1500cの転換の局面での「独自性」とは何か?

――それは部門Ⅰの単純再生産の部分の転換が部門Ⅱの蓄積を促すという点にある

中断されていた「第二例」の考察に戻ります。ここでやっと、先に提起された独自性(特徴)を論じる段になりました。

「この事例の特徴(独自性)はⅡcが Ⅰ(v+1/2m)よりも、すなわちⅠのうち消費手段に転換されるべき部分――収入として支出される部分――よりも小さいということ、したがって、Ⅰ1500(v+m)をそのように転換するために、剰余生産物Ⅱの一部分(=70)がそれによって直ちに市場を受け取る(実現される)ということである」(草稿、現行版原書512頁)

前回報告(第181回報告)で、筆者は、これを「第二例の独自性」と呼び、今回もそう呼んだのですが、これに対し、この独自性(特徴)は第二例にだけではなく、第一例にも見られるのであって、これを「第二例の独自性」とするのは間違いである、との指摘がありました。学習会の場では、筆者は、発言者の趣旨をよく呑み込めず受け容れることができなかったのですが、その後、発言者との間でやり取りをし、再検討した結果、この指摘は当たっているとの結論に至りました(独自性の理解には対立はないのですが)。では具体的に見てみることにしましょう。第二例の表式を再掲します。

Ⅰ.5000c+1000v+1000m=7000

=9000

Ⅱ.1430c+ 285v+ 285m=2000

Ⅰ(v+1/2m)は部門Ⅰの単純再生産の部分に相当します。これは部門Ⅱの1500cと相互転換されなければなりませんが、Ⅱcは1430しかなく70不足します。この不足分はⅡ70mから補足されなければなりません。

「Ⅰにとってはたんなる,消費手段によるⅠ1500の補填であり,たんに消費を目的とする商品交換であることが,Ⅱにとっては――単純再生産の内部でとは異なり――,たんにそれの不変資本が商品資本の形態からそれの現物形態に再転化することではなくて,直接の蓄積過程なのであり,Ⅱの剰余[513]生産物の一部分が消費手段の形態から追加不変資本の形態に転化することなのである」(草稿、現行版512-513頁)

Ⅱ1430cだけの転換ならⅡにとって単純再生産ですが、不変資本として追加される70mはそうではありません。70mは不変資本として機能しなければなりません。このようなものとして機能するということは、とりもなおさずこの部分が蓄積過程におかれることを意味します。これはⅠ(v+1/2m)>Ⅱcである場合に生じることです。これが「独自性」の内容です。

マルクスが、エンゲルスが「第二例」と名付けた事例を論じるなかでこの独自性を云々していることから、また「第一例」の一年目はⅠ(v+1/2m)=Ⅱcになっており、これは「第二例」のこの局面とは明らかに異なっていることから、筆者はこれを「第二例の独自性」と呼んだのですが、これは良くありませんでした。「第一例」の二年目以降はⅠ(v+1/2m)>Ⅱcという関係になっており、したがってⅠ(v+1/2m)>Ⅱcを第二例だけの事象だと言うことは出来ません。だからこれを「第二例の独自性」とすることはできません。

また筆者には一年目を比較しているという意識があったのですが、年次についても反省する必要があるように思います。何年も続く拡大再生産の数年を切り出してきて、筆頭の年を便宜上一年目としただけで、それは拡大再生産が実際に始まった一年目とは違います。しかも拡大再生産はすべからく単純再生産の部分を含んでいるのだから、どんな拡大再生産であってもその部分の特徴を引き出すことは可能なのです。

さて次に進みます。

「Ⅰ70mを不変資本Ⅱにつけ加えるためには、同時に可変資本を14だけ拡大することが必要だということである。このことは、――Ⅰで剰余生産物Ⅰが直接に資本Ⅰに再合体される場合とまったく同様に――Ⅱでの再生産が引き続き資本化を進める傾向をもって行なわれているということ、したがって剰余生産物のうち必要生活手段から成っている部分が拡大されるということを前提している」(草稿、現行版513頁)

Ⅱの70mが追加不変資本に転化するにともない、それが不変資本として機能するためには可変資本が必要になります。部門Ⅱの剰余生産物のうち14が生活必需品の形態で生産されていなければなりません。蓄積(拡大再生産)が成立するための前提条件は、追加の可変資本を賄うだけの生活必需品が生産されていることです。

ところで「Ⅰ70mを不変資本Ⅱにつけ加える」(「合体される」という言い方もされている)とありますが、なぜⅠ70m(部門Ⅰの70m)であってⅡ70m(部門Ⅱの70m)ではないのでしょうか? Ⅱ1430cの転換後なのか転換前なのかによって(これは記述上あるいは考察上の順番なのですが)違ってくるような気がします。すなわち転換前ならⅡ70m、転換後ならⅠ70mになるのではないかと。ここではⅡ1430cの転換後に追加される部分が問題にされており、だから生産手段の形態のⅠ70mがつけ加えられるという言い方になっているのだと思います。

10、部門Ⅰの70mが過剰(相対的過剰生産)となるとされるケースについて

マルクスはこの箇所で、部門Ⅱの側で70mが現実に蓄積せず貨幣を蓄蔵するケース(それにともないⅠの側に相対的過剰生産が生じるケース)に言及しています。マルクスは次のように書いています。

「Ⅰが70の貨幣(剰余価値の転換のための貨幣準備)でⅡ70mを買ったときに,もしもⅡがそれにたいしてⅠ70mを買わずに70を貨幣資本として蓄積するとすれば,この貨幣資本は―??ふたたび生産に入る生産物の表現ではないにせよ?―?たしかにつねに追加生産物の(ほかならぬ,それを可除部分とする剰余生産物Ⅱの)表現ではあるが,しかしⅡの側でのこの貨幣蓄積は,同時に,生産手段の形態にある売れないⅠ70mの表現でもある。つまり,Ⅱの側で再生産が同時には拡大されないことに対応して,Ⅰでの相対的過剰生産が生じることになる」(草稿、現行版は513頁)

Ⅰが70の貨幣を持っていて、その貨幣は「(剰余価値の転換のための貨幣準備)」だとされています。この貨幣は部門Ⅰの資本家がmk部分の実現(販売)を当てにして前貸しする貨幣です。資本家はこの70の貨幣で消費手段の購入に支出しても、自らの生産物のmk部分の販売することによって貨幣を取り戻すことができます。しかしⅡの資本家がⅠ70mの生産手段を買わないなら、この貨幣はⅡにおいて貨幣蓄積(貨幣蓄蔵)を形成しますが、こそれによって部門Ⅰの70mが売れなくなります。これはⅡの側で拡大再生産が行なわれないこと、Ⅰの側で相対的過剰生産が生じることを意味します。マルクスは、「こうしたことは度外視しよう」とこれ以上は展開していません。

この箇所について次のような見解が事前に寄せられました。

<Ⅱ側にⅠ70mを一方的に購買して現実的に蓄積するⅡB群の資本家たちと、現実蓄積をしないでⅡ70mを一方的に販売しての貨幣蓄蔵するⅡA群の資本家たちとの存在が想定されている。Ⅰの資本家たちが自分の貨幣準備金でⅡAの資本家たちから消費手段を買うと貨幣がⅡAにその貨幣が渡る。ⅡAがⅠ70mを買わないことによって彼らのもとに追加貨幣資本が形成されるが、これに対応してⅠには相対的過剰生産が生じることになる。しかしⅡBの資本家たちがそれを現実蓄積のために一方的に購買するならこのⅠの過剰生産は解消され、したがってまた貨幣もⅡBからⅠに帰ってくる。だから、ここでは「Ⅰの相対的過剰生産」を度外視できるし、Ⅱの側での蓄積基金形成とそのための貨幣源泉も説明可能となる>(ここでは要約的に紹介しました)

マルクスはこの箇所でⅡA群、ⅡB群の資本家たちを登場させていないので、この見解には少々戸惑いました。Ⅰの側で生じる相対的過剰生産は「Ⅱの側で再生産が同時には拡大されないことに対応して」のものだとされています。Ⅱのもとで形成される蓄蔵貨幣(追加的貨幣資本)が追加貨幣資本=蓄積基金のことなのか、ⅡがⅠから生産手段購買する時期が遅れたために一時的に生じたものなのか、この文章だけではハッキリしないのです。もしⅡの側での70mの追加的貨幣資本の形成が後者が原因なら特に問題はないのですが、前者のⅠ70mを全く買わないことによって生じるなら、Ⅱはこの部分の蓄積を行なえないことになってしまいます。これが蓄積基金の形成に関わることだとするなら、より突っ込んだ検討が必要になります。

A群、B群を加味して論じる意義はあるとしても深読み過ぎるのではないかといった感想が出たのですが(筆者もそう感じたのですが)、そうでもなさそうです。ここは部門Ⅰの資本家の収入部分と部門Ⅱの蓄積部分との関係ですが、両部門にはこれ以外にもⅠの蓄積部分とⅡの蓄積部分との関係もあります。第4節「補論」で論じられる「一時的な貨幣蓄蔵の形成」と内容が重なりますので、そこで再検討してみたいと思います。

11、「第二例」の展開の続き(部門Ⅰの蓄積分の転換)

「……さらに言っておかなければならないのは,Ⅰ70mを不変資本Ⅱにつけ加えるためには,同時に可変資本を14だけ拡大することが必要だということである。このことは,??Ⅰで剰余生産物Ⅰが直接に資本Ⅰに再合体される場合とまったく同様に――Ⅱでの再生産が引き続き資本化を進める傾向をもって行なわれているということ,したがって剰余生産物のうち必要生活手段から成っている部分が拡大されるということを前提している」(同前)

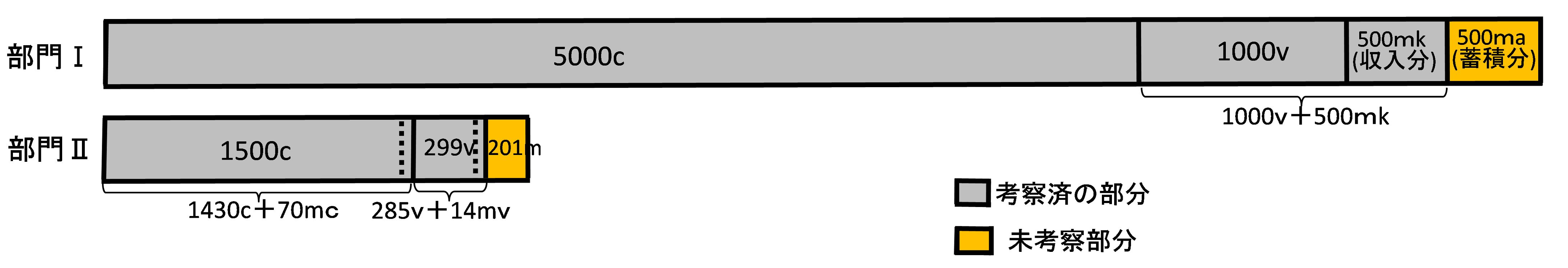

このことは再三述べられてきたことですので、特に説明を加える必要はないでしょう。ここまでが、部門Ⅰの単純再生産部分の転換に関わる考察でした。再生産表式のどの部分が考察済みなのか、これから考察すべき部分はどこなのかを図示してみましょう。

部門Ⅰの蓄積分(蓄積元本。オレンジ色の部分で、これはmaと表わされています)は500mですが、この部分の蓄積のための機能的再配置が考察されます。

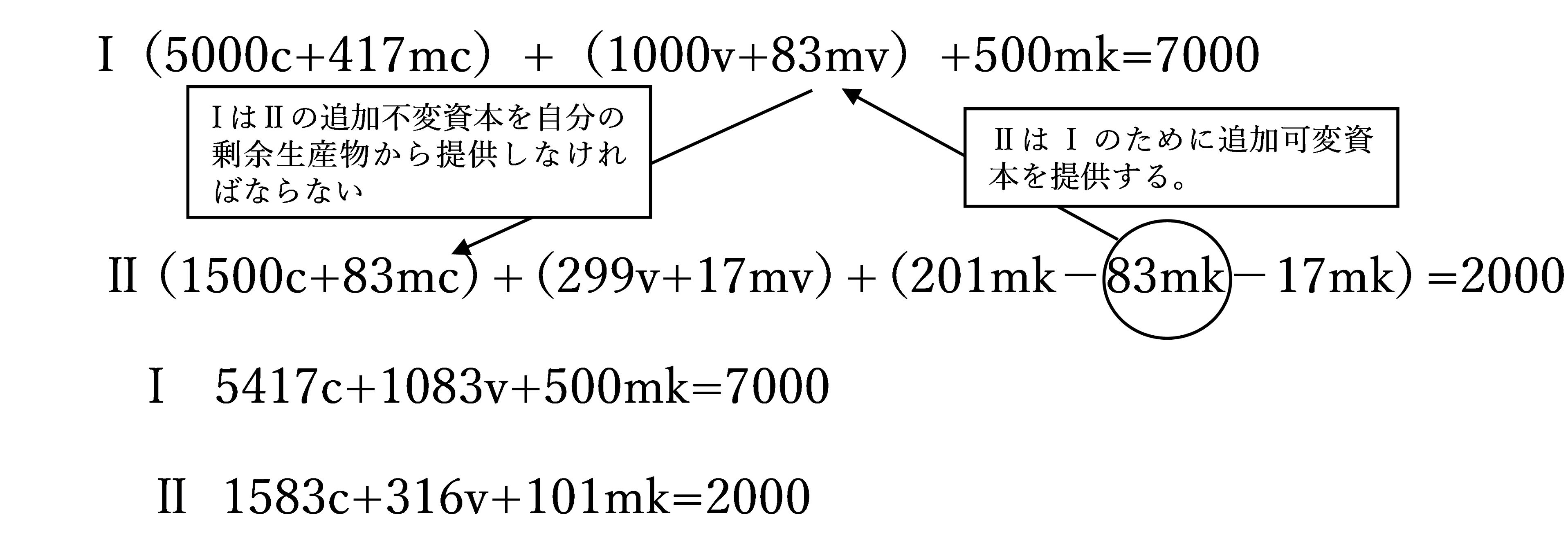

「9000という生産物は,Ⅰ500mが資本化されるべきであれば,再生産のために次のような配置を取らなければならない」(草稿、同前)。現行版は「すでに見たように、第二例の中の9000という生産物は、500Ⅰmが資本化されることになれば、再生産の目的のためには次のように分けられなければならない。ここではわれわれはただ商品だけを考察して貨幣流通は無視することにする」です。どちらも書かれていることは基本的に同じです。

表式はどうなるでしょうか。草稿には数値の間違いがありますので現行版から引用します(草稿の表現形式は独自に検討する意義があるのですが、やむを得ません)。

「Ⅰ.5000c+500m(資本化されるべきもの)+1500(v+m)消費財源=7000商品

Ⅱ.1500c+299v+201m=2000商品.総額=9000商品生産物.

そこで、資本化は次のように行なわれる。

Ⅰでは資本化される500mが、5/6=417cと1/6=83vとに分かれる。この83vは、Ⅱmのうちから、不変資本の諸要素を買ってⅡcに追加される同額を引きあげる。Ⅱcが83だけ増加することは、Ⅱvが83×1/5=17だけ増加することを条件とする。そこで、転換が行なわれた後では次のようになる。

Ⅰ.(5000c+417m)c+(1000v+83m)v=5417c+1083v= 6500

Ⅱ.(1500c+83m)c+( 299v+17m)v=1583c+ 316v= 1899 合計 8399 」(現行版513-514頁)

エンゲルスは資本部分だけを表示しているのですが、レポーターは総生産物の表式を作成してくれましたので、それを借りて表示します。

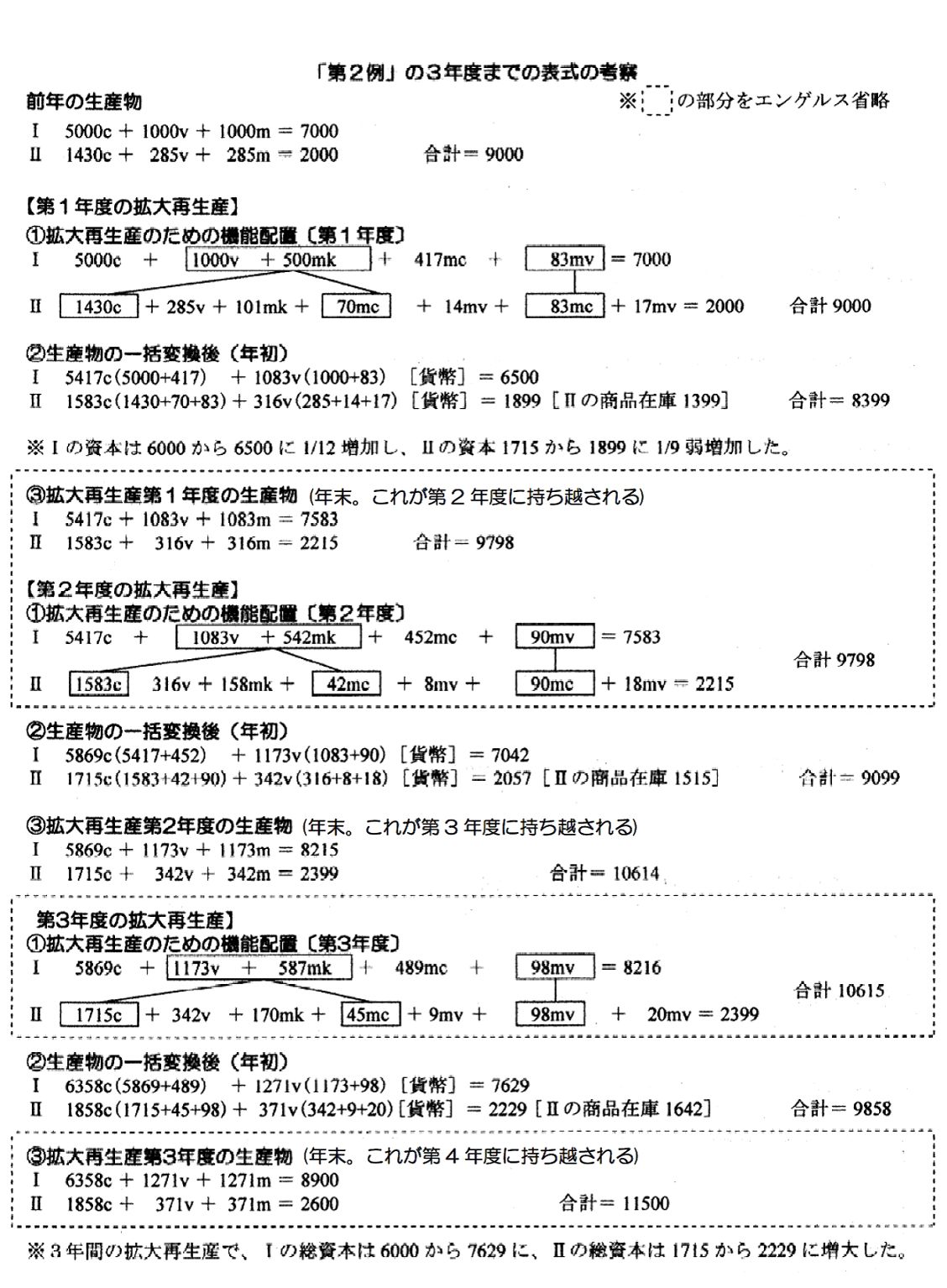

このもとで生産が行なわれると次のようになります。これが一年目末の総生産物です(エンゲルスは、なぜか総生産物の表を示していません)。

Ⅰ 5417c+1083v+1083m = 7583

Ⅱ 1583c+ 316v+ 316m = 2215 合計 9798

資本家たちは二年目のはじめに9798の生産物(W’)を持つことになります(メンバーの一人は、前年末の総生産物が翌年の「始点に再定在する」と表現しました)。

二年目以降も同じように展開しますので、特に検討を加えませんでした。メンバーの一人が3年間の展開を分かり易くまとめてくれましたので、それを文末に掲げます。参照してください。

12、叙述上の年次について

なお最後に、エンゲルスが記した年次の問題に言及します。

エンゲルスは、転換後の資本すなわちⅠ=5417c+1083v=6500、Ⅱ=1583c+316v=1899について次のように書いています(『資本論』のこの辺りの文章はエンゲルスが草稿を全面的に書き改めたものです)。

「Ⅰの資本は6000から6500に、つまり12分の1だけ増加した。Ⅱでは1715から1899に、つまり9分の1弱の増加である。

第二年度にはこの基礎の上で再生産が行なわれ、年末には資本は次のようになる。

Ⅰ.(5417c+452m)c+(1083v+90m)v=5869c+1173v=7042

Ⅱ.(1583c+42m+90m)c+(316v+8m+18m)v=1715c+342v=2057

そして、第三年度末の生産物は次のようになる。

Ⅰ.5869c+1173v+1173m

Ⅱ.1715c+ 342v+ 342m 」(現行版514頁)

どうやらエンゲルスは、出発式で表わされた9000は一年目の生産物だとし、それが年(度)末に転換が行なわれるものと仮定しているようなのです。だから「年末には資本は次のようになる」という言い方になるのです。するとこの場合、転換後の資本はⅠ(5417c+1083v)、Ⅱ(1500c+316v)になります(資本家の収入分であるⅠ500mとⅡ101mは省略されています)。そしてこの資本は二年目の当初に持ち越されてその年の生産が行なわれ、第二年度末の生産物はⅠ=5417c+1083v+1083m = 7583、Ⅱ= 1583c+ 316v+ 316m = 2215、合計9798になります。これが転換され、その結果、資本は(5869c+1173v)、Ⅱ(1715c+342v)になります。これが第二年度末になります。これが三年目に持ち越されます。そのもとでその年の生産が行なわれ、年度末の生産物はⅠ=5869c+1173v+1173m、Ⅱ=1715c+ 342v+ 342mになります。

筆者は、エンゲルスのが「年末には資本は次のようになる」と書いているのはおかしい、年末にどうやって生産できるのだろうと思ったのですが、年末に転換が行なわれ、転換後の資本が翌年の当初に持ち越されてその年の生産が行なわれる、というように展開すると考えるなら、エンゲルスの説明は辻褄が合います。この場合、年(度)末がその生産物(W’)が始点(出発点)になります。年度末の生産物が出発点になり、その年のうちに転換が行なわれるという想定は不自然な感じがしますが、この仮定でも議論が可能です。

筆者は、年末の転換(流通)はあり得る仮定だとは常々思っていたのですが、エンゲルス流の年末転換(転態)という仮定に立つ論者が多かったということを最近知りました。いずれにせよ、議論をするときには、仮定(前提)を一致させることが必要になります。

(雅)

|