11月28日、第2期181回目の学習会を開きました。今回からレポーター交代です。

今回は現行版の第3節「蓄積の表式的叙述」の「2 第二例」からでしたが、あまり進みませんでした。というのは、拡大再生産の表式がどういう想定のもとで展開されているかという基本的な点について議論になり、この点をめぐって時間がかなり費やされてしまったからです。

第21章 蓄積と拡大再生産(6回目)

【エンゲルスが草稿から採用しなかった表式について】

現行版では「第一例」の直ぐあとに「第二例」が出てきます(「第一例」「第二例」とうのはエンゲルスが付けたものです)。ところが、草稿にはこの二つの間に数個の表式が出てきます(二つですが、その他に取り消したものが三つあります)。しかしエンゲルスは、これらを現行版に全然採用しませんでした。どうしてでしょうか? その理由としては、第一例および第二例のような年次展開がないこと(一年目の転換にとどまっている)、勘違いや計算違いがあること、一旦書かれた表式が取り消されたもののそのままになっている箇所がある等が考えられます。これだけ問題があると、エンゲルスのこの処置もやむを得なかったようにも思われます。ただしここに出てくる表式のなかには、「第一例」「第二例」のどちらにも該当しない条件のものも出てきます。もし必要性があれば、こうした表式を取り上げる機会があるかも知れません。

「2 第二例 」

1、「第二例」の特徴

第二例の出発式(一年目の当初)は次のとおりです。

Ⅰ.5000c+1000v+1000m=7000

=9000

Ⅱ.1430c+ 285v+ 285m=2000

この第二例を第一例と区別するものは何かとの質問が出されました。二点挙げられました。

第一点。マルクスはこの表式を提示するにあたって、第二例の特徴を次のように述べています。

「9000の年間生産物の一切が商品資本として資本家階級(ここではまだ産業資本家階級)の手にあり、可変資本と不変資本との一般的な平均比率が1:5であるような形態をとっているものと仮定しよう。これまでの仮定に比べて、すでにv:cの比率が低下している。このような比率が前提するのは、 1)資本主義的生産が、またそれに対応して社会的労働の生産諸力がすでに著しく発展しているということ、2)生産規模がそれ以前からすでに著しく拡大されているということ、3)労働者階級のなかに相対的過剰人口を生みだすような変化のすべてが発展しているということである」(草稿、現行版の507頁に相当)

第二例は両部門とも可変資本と不変資本との割合が1:5ですが、第一例は、部門Ⅰが1:4、部門Ⅱが1:2です。第二例のほうが資本の構成(c:v)が高くなっています(草稿はv:cであらわされていますので、cに対するvの比率は逆に低くあらわれます)。マルクスはこのような比率になる理由として3点挙げていますが、要するに、この表式は、これまでの仮定に比べて、資本主義的生産がより発展している状態にあることを表現しています。

第二点。部門Ⅰの単純再生産に相当する部分と部門Ⅱの一部との相互転換における両者の関係は、第一例ではⅠ(v+1/2m)=Ⅱcですが、第二例ではⅠ(v+1/2m)>Ⅱcです。この違いが何を意味するか、この先で検討されます。

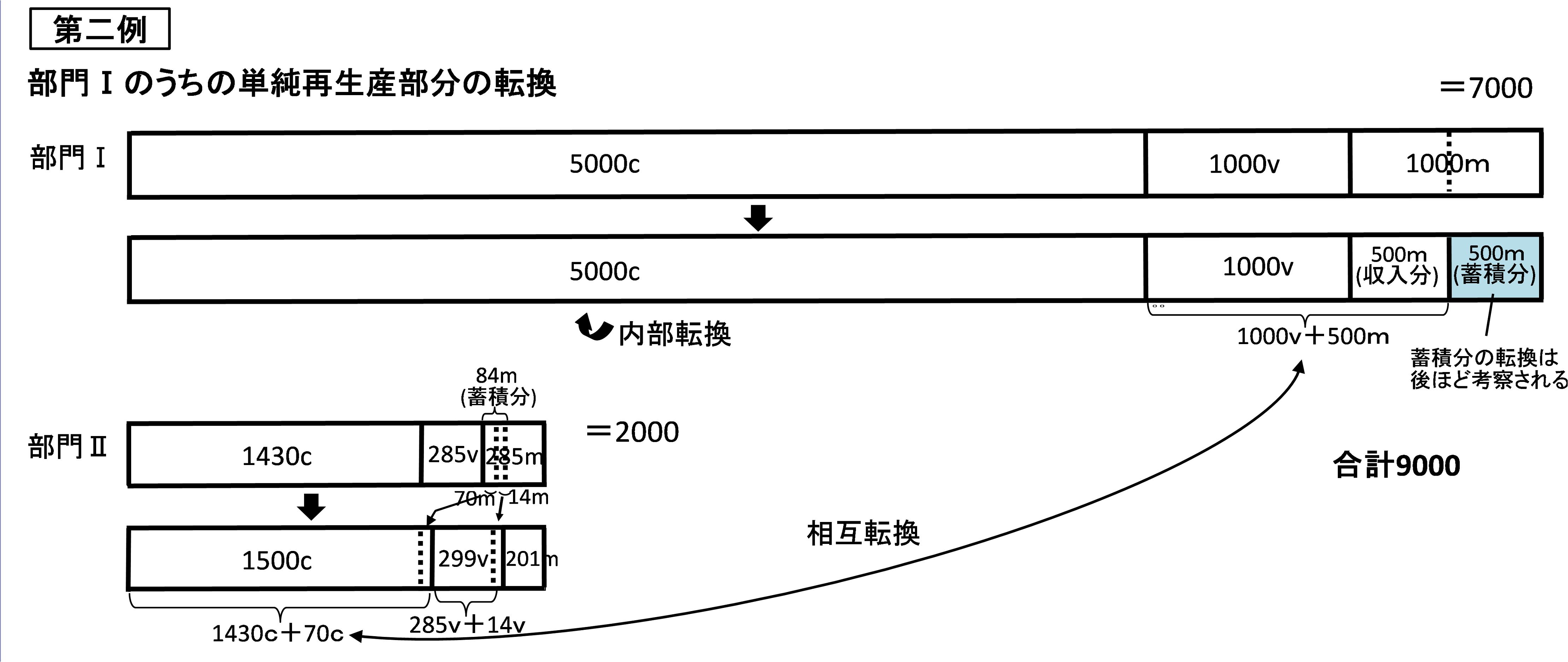

2、部門Ⅰの単純再生産部分の転換

まず1年目の拡大再生産過程のうちの部門Ⅰの単純再生産部分の転換が記述されます。1000mの半分すなわち500mが蓄積分になるので、残りの5000c+1000v+500mがⅠの単純再生産過程に相当する部分になります。5000cへの言及がないのですが、この部分は内部転換されます。1000v+1000mから蓄積分500mを除いた1000v+500mと部門Ⅱとの転換がテーマになります。

〔1〕Ⅱcは1430しかないので、1500cにするためにⅡ285mから70を追加しなければならない。Ⅱ285mから70が差し引かれて215mが残る。

〔2〕Ⅱでは追加不変資本70を動かすための可変資本として14を必要とする。この14がふたたびⅡ215mから差し引かれてⅡ20lmが残る。

その結果、部門Ⅱは次のようになります。

Ⅱ 1500c+299v+201m(現行版は「Ⅱ.(1430c+70c)+(285v+14v)+201m))

この一連の転換を図示すると、次のようになります。この図は前回のレポーターの形式をまねたものです。

3、蓄積を前提するとⅠ(v+m)はⅡcよりも大きくなければならない

「Ⅰ(v +1/2m)対Ⅱ1500cの転換は単純な再生産の過程であり、そのかぎりではもうかたづいている。とはいえ、ここでいくつかの独自性を述べておく必要がある。というのは、ここではⅠ(v+1/2m)はⅡcによってではなく、ⅡcプラスⅡmの一部分によって補填されるのだからである」(草稿、ヴェルケ版では509頁)

部門Ⅰの「単純な再生産の過程」の転換を見たのだから、今度は同部門の蓄積分の転換の考察に移ることになるのですが、マルクスはまだ次に進まないで、ここまでの転換のいくつかの「独自性」について述べるとしています。

Ⅰ(v+1/2m)が「ⅡcプラスⅡmの一部分によって補?される」ことに関わるとあるので、これは第二例の独自性だということになります。ところがどうしてか、次のパラグラフでは、「蓄積を前提すれば、Ⅰv+mはⅡcよりも大きいのであって、単純再生産でのようにⅡcに等しいのではないということは、自明である」(同前)と、Ⅰ(v+1/2m)ではなくⅠ(v+m)の話にすり替わってしまっています。「Ⅰv+mはⅡcよりも大きい」ということでは第一例にも共通することです。マルクスは、ここでは第二例の独自性ではなく、蓄積の条件という一般的な議論をやろうとしているのだと思います。独自性を云々する前に、蓄積の条件という基本的問題をまずしっかりと押さえておかなければならないということなのでしょうか。

では、蓄積を前提すると、どうしてⅠ(v+m)はⅡcよりも大きくならなければならないのでしょうか? いわゆるⅠ(v+m)>Ⅱcという拡大再生産の不等式というものです。マルクスはその理由を二点挙げています。

まず第一点。「Ⅰはその剰余生産物の一部分をそれ自身の生産資本に合体させ、それを不変資本に転化させるのであり、したがって、同時に消費手段Ⅱによってそれを補填することはできないからである」(草稿、同前)。

部門Ⅰのそれ自身の生産資本に合体させられる「剰余生産物の一部分」とは、「第二例」では、500mの6分の5すなわち約417mで、これが部門Ⅰの追加不変資本になります。これはⅡcに転換することがない(消費手段Ⅱによって補填される必要がない)ので、Ⅱcは単純再生産の場合の2000より417だけ小さくならなければなりません。すなわちⅡcは1583より大きくなってはいけません(2000マイナス417=1583)。「第一例」では、500mの5分の4すなわち400mが部門Ⅰの追加不変資本になるので、Ⅱcは1600(2000マイナス400=1600)より大きくなってはいけません。

第二点。「Ⅰは自分の剰余生産物から、Ⅱのなかでの蓄積に必要な不変資本を供給しなければならないのであって、それはまったく、ⅡがⅠに、Ⅰの剰余生産物のうちⅠ自身が追加資本(不変資本)として取得する部分のために、必要追加可変資本を供給しなければならないのと同じだからである」(同前)

これは「第二例」でいうと、Ⅰの剰余生産物のうちの資本家の消費元本500mkの一部70mkと蓄積元本500mのうちから追加可変資本となる83mvとを合わせたⅠ153mと、Ⅱの追加不変資本となる70mcと83mcを合わせたⅡ153mcとが相互補填の関係にあるということです。「第一例」では、Ⅰの100mvとⅡの100mcとが補填し合います。これらの額だけⅡcはさらに小さくならなければなりません。

第一点と第二点の分を単純再生産の場合のⅡcの額2000から差し引くと、「第二例」は1430(2000マイナス417マイナス153)、「第一例」は1500(2000マイナス400マイナス100)となり、どちらも表式のⅡcの額と一致します。どちらもⅠ(v+m)>Ⅱcという条件に収まっています。

この二つを合算すると、「第二例」「第一例」のどちらも、Ⅱcの額は1500以下でなければならないことになります。実際、Ⅱcは「第二例」では1430、「第一例」では1500になっており、1500以下という条件にうまく収まります。

4、資本家の立場からは労働者のための必要生活手段を「可変資本の現物形態」と見なすことが可能である

マルクスは、上記を論ずるなかで次のように書いています。

「言うまでもなく、現実の追加可変資本は追加労働力から成っている。たとえばいまの場合、資本家Ⅰは、奴隸所有者でもあればしなければならないように、自分が使用する追加労働力のためにⅡから必要生活手段を在庫として買ったり貯め込んでおいたりはしない。Ⅱと取引するのは、労働者たち自身である。しかしこのことは、資本家の立場から見れば追加労働力の消費手段は彼が必要な場合に追加する労働力を生産し維持するための手段でしかなく、したがって彼の可変資本の現物形態でしかないということを、妨げるものではない。資本家自身がさしあたって行なった操作、ここではⅠが行なったそれは、追加労働力を買うために必要な新たな貨幣資本を蓄えたことだけである。彼がこの追加労働力を取り入れてしまえば、この貨幣はこの労働力にとっての商品Ⅱの購買手段となるのであり、したがって、Ⅱには労働力のための消費手段が見いだせるようになっていなければならないのである」(草稿、同510頁)

言うまでもなく部門Ⅰの追加可変資本部分と部門Ⅱの追加不変資本部分とのあいだの相互補填において、部門Ⅰの追加労働者が介在します。資本家Ⅰは、奴隷所有者とは違い、必要生活手段を資本家Ⅱから買って在庫として抱え、労働者に現物支給するのではありません(例外はありますが)。資本家Ⅱと取引するのは労働者Ⅰ自身です。労働者にとって生活手段は単なる商品(労賃の商品形態)でしかなく、資本ではないのですが、資本家にとっては、それは労働力を生産し維持するための手段であり、可変資本の現物形態である労働力と一体です。その意味では必要生活手段を「彼の可変資本の現物形態」と見なすことができる、とマルクスは言います。先のパラグラフで彼は「ⅠがⅡの追加不変資本を自分の剰余生産物のなかから供給しなければならないのと同様に、Ⅱはこれと同じ意味でⅠのための追加可変資本を供給する」(草稿、同512頁)と述べ、消費手段であっても労働力の再生産に寄与する限りでこれを可変資本と呼んでいます。

資本家Ⅰは追加労働力を買うために新たな貨幣資本を蓄えますが、彼らが追加の労働力を買い終えると、この貨幣は労働者の手に移り、労働者のもとで商品Ⅱを購買する手段として機能します。労働者が商品を市場で容易に見つけられるよう、資本家Ⅱはより多くの商品を必要生活手段(生活必需品)の形態で生産しなければなりません。

ここで突然、ワシントン駐在のイギリス公館書記官ドラモントの“高説”――労働者を「合理的な消費者」にするための方策――が取り上げられ、これに対する批判が加えられています(草稿ではこの箇所はカギ括弧で囲まれており、本論ではないことが示唆されています)。労働者が買う消費手段と関係があるからだと思うのですが、この箇所は理論的には重要ではなく、ここを飛ばしたほうがむしろ文章の流れを掴みやすくなるとの意見がありました。筆者もそう思います。

ドラモント批判のあと本論に戻るのですが、はじめの2パラグラフは「蓄積の条件」についての議論の続きになっています。そして、その後やっと「第二例」の独自性が論じられることになります。次回はここから(原書511頁の仕切線のあるところから)です。

5、拡大再生産はどういう想定のもとで展開されているか

報告のはじめに、「拡大再生産の表式がどういう想定のもとで展開されているか」という点が議論になり、これに時間が費やされた、と書きました。最後に、このことに少し触れたいと思います。

出された意見は次のようなものでした。

<年初に資本家が持っているのは資本だけであって総生産物ではない。剰余価値は消費されてしまっている。部門Ⅰは、5000c+1000vという資本構成で生産を行って5000c+1000v+1000mの生産物を生み出す。年度末に、剰余価値の半分(500m)が蓄積分に回され、蓄積分500mのうち417mが部門Ⅰ用の追加不変資本に、83mが部門Ⅱ用の追加不変資本に分割されることで、部門Ⅰの拡大再生産が可能となる。部門Ⅱも同様で、その年に生産された1430c+285v+285mの生産物の剰余価値のうち184mが蓄積分となり、そのうち31mが部門Ⅰ用の追加可変資本に、153mが部門Ⅱ用の追加可変資本に分割される。こうして部門Ⅱの拡大再生産が可能となる>

この意見に賛成する者はいませんでした。反論は、大要、次のとおりでした。

<拡大再生産1年目の初めに資本家が持っているのは9000の生産物である。これは前年の生産物であって、これを年初に資本家が手中にしている。そこには前年の剰余価値が含まれている。これをもとに今年拡大再生産が可能となるように、総生産物の各部分の転換(機能配置)が行なわれる(これには資本家の個人的消費のための消費手段の転換も含む)。転換後の資本構成は、部門Ⅰは5417c+1083v、部門Ⅱは1583c+316vとなる。この構成のもとで年間生産がおこなわれ、年末には部門Ⅰでは7583(5417c+1083v+1083m)の、部門Ⅱでは2215(1583c+316v+316m)の生産物が得られる。この生産物は、翌年の生産および個人的消費のために引き継がれることになる>

その後、発言者からは誤解があったとの表明がありました。エンゲルスが書き込んだ年次には誤解を生むところがありますので、次回、年次展開を追うなかでこの問題に決着をつけたいと思います。

(雅)

|