12月21日(土)、第20章「単純再生産」の第12節「貨幣材料の再生産の3回目をやりました。

第12節 貨幣材料の再生産(その3)

マルクスは、貨幣材料としての金を商品材料としての金とを区別せず金生産部門を一括して部門Ⅰに属するとし、この前提に立って、金の年間総生産額の諸部分の変換を考察しました。ただその考察は部分的に留まり、金生産部門を組み込んだ再生産表式の全体は示されませんでした。

そこで、マルクスの考察の不足分を補って全体式に“仕上げる”という試みがありました。その代表例は山田盛太郎が『再生産表式分析序説』で明らかにしたものです。このような試みは色々あるようなのですが、ほかに川上則道のもの(『マルクス「再生産表式」の魅力と可能性』)が資料として配布されました。

他方、マルクスのこの考察方法に批判を加えたのがローザ・ルクセンブルクでした。主要な批判点は、①貨幣材料としての金は生産手段でも消費手段でもなく“交換手段”である、②したがって交換手段(貨幣手段)としての金の生産と商品材料(生産手段)としての金の生産とを一緒にせずに切り離すべきである、③テーマは新たな貨幣手段がどのように各部門に再配分されるかということなのだから、貨幣手段=金を生産する部門を独自の部門=Ⅲ部門として取り出し、これと他の諸部門との関連を考察すべきである、というものでした。ただローザは、整合的な表式を示すことはできませんでした。

このローザの見解を基本的に受け入れて表式化した人たちがいます。富塚良三がその代表のようですが、資料としては井村喜代子(『資本論体系4(有斐閣)』での原典解説)、神田(こうだ)敏英(論文『再生産表式における部門分割の視点―貨幣材料再生産の場合―』岐阜経済大学、ネットから入手可能)、大谷禎之介(『図解社会経済学』)の論考が資料として配布されました。

このほかに越村信三郎の多種の考察(『図解資本論』旧版)、マルクスの分析方法を擁護する谷進の論文『マルクス再生産論への均衡論的批判――再生産表式の意義とローザ蓄積論の誤り』(『科学的共産主義47号』所収)が資料として配布されました。

1、山田盛太郎が描いた表式

マルクスは産金業の年間生産額30のうち5v部分の転換については詳しく展開しているのですが、5mについては概略が示されるだけ、20cに至っては全く展開していません。そこでマルクスの5v部分の展開を参考にして、5mと20cの転換を考察して再生産表式の全体を提示したのが山田盛太郎です。彼の全体式は次のようなものです。

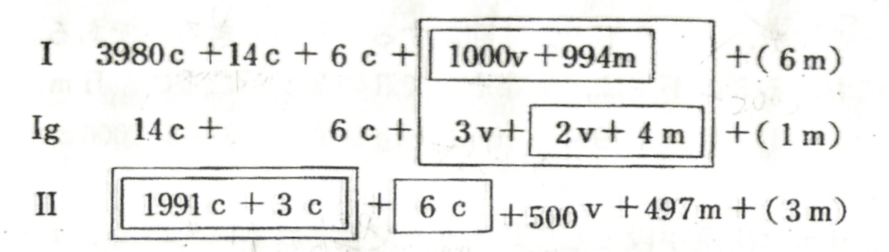

Ⅰ(g)5vは省略。Ⅰ(g)5mについては、産金業者は5のうち4でⅡから消費手段を買い、残りの1を蓄蔵貨幣に転化します(マルクスは数字を挙げていないのですが、産金業者は5mぜんぶを貨幣として機能させてⅡcの消費手段を買わせています。Ⅱに渡った金が商品材料にならない限りで、その分がⅡのもとで蓄蔵貨幣の要素になるとしています。このケースではⅠgには蓄蔵貨幣は形成されません)。Ⅰ(g)20cについては、Ⅰgはこれを貨幣として機能させてⅠから生産手段20を買い、これで不変資本を補填します。Ⅰは金20のうち14を金材料として充用します。残余の6はⅠmに移転され蓄蔵貨幣を形成します。その代わりⅠmはⅠcに移転してⅠ内の不変資本を補填する要素になります。その結果、Ⅰに6の、Ⅰgに1の、Ⅱに3の蓄蔵貨幣が形成されています。山田は次のような分析図を示しています。

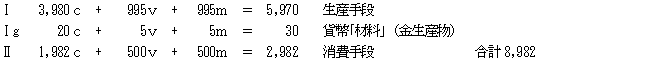

山田の表式の特徴は、産金業(Ⅰg)の生産額30をⅠ部門の追加部分としていることです。そのため部門Ⅰの生産物の総額は6,030になります。ちなみに川上則道も山田と同様に産金業を部門Ⅰに帰属させているのですが、山田とは異なり、金生産額30を部門Ⅰの6,000に組み込んでいます。川上の場合、Ⅰgのうち蓄蔵貨幣に転化する分だけ諸部門が需要する消費手段への量が減りますので、Ⅱ部門の生産規模が2,982でなければ均衡がとれません。川上の描いた表式は次のようなものです(転換の説明は省略。具体的内容は上記著作で確認してください)。

2、ローザの観点に立った表式

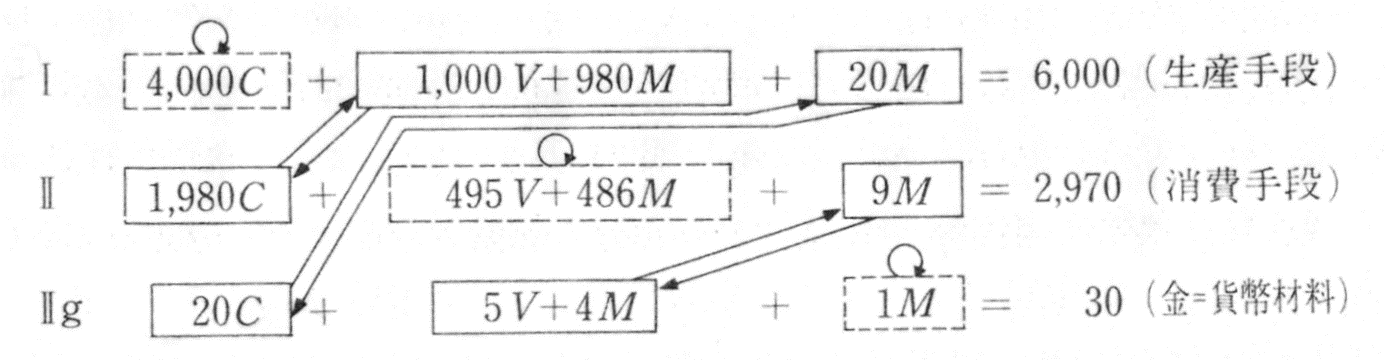

ローザは上記したような観点でマルクスを批判したのですが、彼女の式の不整合を補正したものがあります。下図のとおりです。これは井村の解説文に掲載されているものなのですが、神田敏英も大谷禎之介も基本的に同じ内容・数字の式を使って説明しています。貨幣材料としての金生産だけを抜き出し、それをⅢ部門もしくはⅡ部門の一種と見なして諸関連を描いています。

ここでは30という金生産物がすべて直接に貨幣として機能して全部門に配分され、そこで蓄蔵貨幣の要素(あるいは年々の摩滅貨幣の補填分)になるとされています。

3、諸論点をめぐる議論

以上、検討材料が揃ったので、色々と議論する条件が整ったことになります。どんな議論が交わされたのか、以下、論点を挙げて紹介したいと思います。

(1)マルクスはなぜ金生産部門をⅠ部門に帰属させたのか?

マルクスは、金生産部門(産金業)を貨幣材料用であろうと商品材料用であろうと両者を区別しないで一括しています。どうしてなのでしょうか?

まず、貨幣として機能している金が生産手段でも消費手段でもないことは自明です。マルクス自身、「貨幣として機能する商品は、個人的消費にも生産的消費にも入らない」(第2部第6章「流通費」原書138頁)と述べています。もし産金業が直接に貨幣金を生産しているのなら、これを部門Ⅰに含めるのは不合理です。ところがマルクスは、産金業は貨幣ではなく貨幣材料の金を生産すると言っているのです。彼は、貨幣と貨幣材料とを概念的に区別しているように見えます(マルクスは「貨幣材料(Geldmaterial)、したがって潜在的貨幣(potentialiter Geld)」と言っています)。産金地ではあくまでも貨幣になりうる材料を生産しているというのなら、商品材料になる金も一括して産金業全体がⅠ部門に属するというのもそれなりに納得ゆきます。ところがそう簡単に問屋は卸しません。

たとえばⅠgの5m部分を見てみましょう。産金業者は金生産物のこの部分を貨幣として機能させています(ただマルクスは第一部では、産源地では金銀は直接に他の商品と交換されるとか、そのあとに購買が続かない(金銀の)販売が行なわれるという言い方もしています)。ところがⅡに渡るとその一部はそこで商品材料(生産手段)として機能させられます。産金業者のもとで貨幣として機能した同じ金がⅡのもとでは商品材料として機能するのです。

貨幣だった金が他者のもとでは商品材料(生産手段)になる、こうしたことからマルクスは貨幣材料と商品材料とを区別しないで一括して金生産を扱ったのではないか、との推測的意見がありました。これには、それは発生論的な見方である、産金業者にとって生産物の金が何用であるかはどうでもよいことである、また、どれだけが貨幣として・生産手段として利用されるかはその後の事情によって決まってくる、ただ蓄蔵貨幣の形成という結果から見ると産源地では貨幣=金が生産されていることになる(結果論的な見方)、との発言がありました。どちらが正解ということではないようでした。

この点については、貨幣材料の生産も貨幣の生産も同じであるという意見と、両者は同じではないという意見とに分かれ、一致した結論は得られませんでした。

(2)単純再生産のもとで年々形成される蓄蔵貨幣は流通貨幣の年平均摩耗の補填分に等しいのか、それを超えるのか?

マルクスは「単純再生産の場合にも、そこでは言葉の本来の意味での蓄積すなわち拡大された規模での再生産は排除されているとはいえ、貨幣の積立てまたは貨幣蓄蔵は必然的に含まれているということである。そして、これは毎年新たに繰り返されるのだから、これによって、資本主義的生産(草稿「資本主義的再生産」)を考察するときに出発点となる前提、すなわち、再生産の始まるときに商品転換に対応する量の貨幣手段が資本家階級ⅠとⅡの手にあるという前提は、説明がつくわけである。このような積立は、流通貨幣の摩滅によってなくなる金を差し引いても、なお行なわれるのである」(原書469頁)と述べています。

単純再生産の場合でも、貨幣の積立てまたは貨幣蓄蔵が必然的に行なわれることが分かりましたが、ここで議論になったのは、新たに形成される蓄蔵貨幣がどれだけの量で、それが何のために使用されるのか、ということでした。二つの意見に分かれました。

一つは、流通貨幣の年間摩滅分を超える量の新たな蓄蔵貨幣が形成されるというもの。もう一つは、流通貨幣の年平均の摩滅分だけの新たな蓄蔵貨幣が形成されるというもの。井村の見解は基本的に後者なのですが、もっと踏み込んで、単純再生産のもとでは年平均の摩滅分を補填する貨幣が形成されるのであって、これは蓄蔵貨幣でもなんでもない、と言っています。

前者の理由は、単純再生産が行なわれるにしても、日々流通する商品額は年間通して一定だとは言えず、それを媒介する貨幣の量も流通速度によって増減する、こうした変動に対応できるためにそれだけの量の貨幣が蓄蔵されていなければならない、もし年々摩耗分しか形成されないとするなら貨幣総量は増えないことになり、このような事態に対応できない、というものでした。これに対し後者の理由は、単純再生産は同じ規模の生産が毎年繰り返されるということなのだから、同じ一定の条件で生産も消費も行なわれることであり、流通貨幣の摩耗量も一定だということを意味する、したがってこの摩耗量を補填するだけの貨幣用の金生産物が新たに形成されれば十分である、というもの。実際、第17章「剰余価値の流通」では、マルクスは単純再生産のもとでは貴金属(金銀)の生産を営む資本家たちは流通貨幣の平均的摩滅量の範囲内で生産をするものと想定している、と。

これも意見がまとまりませんでした。なお後日、後者の立場から意見が寄せられました。上記引用の前半と後半とでは場面が異なっている、前半は単純再生産の場合であり、そのもとでも貨幣蓄蔵が必然的に形成されるということが言われている、これに対し、後半部分は現実の資本主義的再生産(蓄積を伴う資本主義的再生産)の場合であり、このもとでは新たに形成される蓄蔵貨幣は流通貨幣の摩滅分を超えるということが言われている、だから単純再生産のもとで形成される貨幣蓄蔵は摩滅分を超えるとは言えない、というもの。

筆者は、前半と後半とは場面が異なるというのには疑問があります。後半部分は、資本主義的再生産において商品生産物とは別にこの諸転換を媒介する貨幣手段を資本家階級が手許に持っているのは単純再生産のもとでも流通貨幣の摩滅分を超える蓄蔵貨幣が形成されることから説明できる、ということが言われているような気がします(第3節から第5節までを参照のこと)。また、単純再生産だからといって年々形成される蓄蔵貨幣の量が摩滅分に等しくなければならないという必然性はないように思うのですが、どうでしょうか?

(3)金生産は9,000の追加なのかそれともそれに包含されているのか?

山田の描いた表式では社会的生産物の総額が9,030になっているので、これだと拡大再生産になってしまうとの批判があるようです(この観点からは川上の表式は8,982になるので縮小再生産だということになるでしょうか)。

まず産金業の生産規模が30だと想定されていることですが、その規模はあくまで仮定です。マルクスは「便宜上そうするのであって、実際には、われわれの表式の数字に比べてはるかに過大である」(原書466頁)と言っています。だから問題はその額ではありません。

山田の場合は産金業を本来的Ⅰ部門6,000の追加として想定したから9,030という数字の均衡式になったのであり(川上の場合は逆にⅠ部門6,000の枠に産金業を包含したので総額は9,000より小さくなっています)、最初に諸部門をこのように配置すればよいだけのことであって、こうした批判は当たらないということになりました。因みに、産金業をⅢ部門あるいはⅡ部門の一種とする表式は9,000という数字に収まっています(見てきたように、これはマルクスの考えとは異なります)。

次回は本文に戻って第13段落から読み進めます。

(雅)

|