2月4日(土)、第16章の第3節「社会的に見た可変資本の回転」と第17章「剰余価値の流通」の前文を学習しました。

第16章「可変資本の回転」第3節「社会的に見た可変資本の回転」

第2節「個別可変資本の回転」では、回転期間5週間の資本Aでも回転期間1年の資本Bでも毎週投じられる可変資本は同額で賃金の支払いは同じように行われるのですが、この回転期間の相違により可変資本の原資は両資本では異なることを見ました。

まずマルクスは「問題をしばらく社会的立場から見ることにしよう」と切り出しています。こうした可変資本の回転の相違が社会的総生産との関連でどういう意味を持つかが考察されていると言えるでしょう。

1、資本Aと資本Bの共通点

資本Aと資本Bとでは可変資本の回転期間に相違がありますが、年間に充用される可変資本の額は同じです。AもBも100人の労働者が雇われるとされます。するとどうなるでしょう。

労働者一人当たりの週賃金を1ポンドとすると、可変資本の週当たりの額は100ポンド(1ポンド×100人)、5週では500ポンド、50週では5000ポンドになります。両資本合わせると10000ポンドです。これを労働時間で見ると、一労働日10時間なら、週60労働時間(週6労働日)、100人なら週6000労働時間、年30万労働時間になります。両資本合わせて60万労働時間です。これが両資本によって年間差し押さえられる労働力ですが、その一方でこの分だけ社会から生活手段が引き上げられます。AもBも、労働者たちは毎週賃金を得て社会から毎週生活手段を引き上げ、そのかわりその額と等しい貨幣を毎週流通に投げ入れます。これは両資本の共通点です。しかし両資本には区別があります。マルクスは3点を挙げていますが、3点目はほとんど展開されていませんので省略します(本文を見てください)。

2、区別1―労働者が受け取る賃金は彼自身の価値生産物の貨幣形態か否か

Aの労働者が流通に投げ込む貨幣は、事業開始後の第2の回転期間からは彼自身の価値生産物(労働力の価値・プラス・剰余価値)の貨幣形態です。これに対して、Bの労働者が受け取る賃金は、最初の1年間は、彼自身の価値生産物(この労働自身によって生産された価値の貨幣形態)で支払われるのではありません。彼自身の価値生産物によって支払われるようになるのはやっと第2年目からです(だからといって資本Bの賃金が本来的に資本家の財源から支払われるということにはなりません)。そこで次のように述べられています。

「資本の回転期間が短ければ短いほど――したがって1年のうちに資本の再生産期が更新される期間が短ければ短いほど――、それだけ速く、資本家によって最初に貨幣形態で前貸しされた彼の資本の可変部分は、労働者によってこの可変資本の補填のために作り出された価値生産物(それはそのほかに剰余価値を含んでいる)の貨幣形態に転化する。したがって、資本家が彼自身の財源から前貸ししなければならない時間はそれだけ短くなり、およそ彼が前貸しする資本は生産規模の与えられた大きさに比べてそれだけ小さくなる。また、それに比例して、与えられた剰余価値率のもとで彼が1年間に取り出す剰余価値量はそれだけ大きくなる。なぜならば、資本家はそれだけ頻繁に労働者を労働者自身の価値生産物の貨幣形態で絶えず繰り返して買うことができ、労働者の労働を動かすことができるからである」

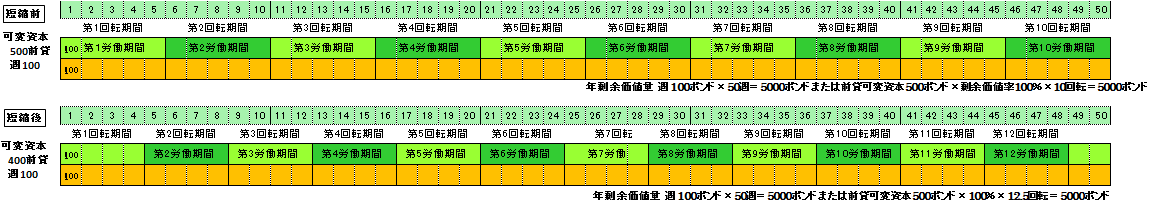

この前半部分を一例を挙げて図解します。回転期間が5週だったものが1週間短縮するものとします(流通期間はゼロと仮定します)。

見られるように、前貸期間が1週間短縮されると可変資本の前貸額を500ポンドから400ポンドに減らすことが出来ます。「およそ彼が前貸しする資本は生産規模の与えられた大きさに比べてそれだけ小さく」なるとはこのことです。

問題になるのは、この文章に続く「それに比例して、与えられた剰余価値率のもとで彼が1年間に取り出す剰余価値量はそれだけ大きくなる」です。報告者は、生産規模が与えられたものとするなら、週当たりの可変資本100ポンドには変更はなく、回転期間の短縮によっても年間の剰余価値量は増えないのではないかと疑問を呈しました。図にあるように年間の剰余価値量は5000ポンドのままです。

しかし、以下のようですと回転期間の短縮は生産規模の拡大が可能になります。前貸額を減らさないで従来どおり500ポンドとすることです。そうすると次図のように1週当たりに投下される可変資本が125ポンドになり、その結果、年間剰余価値量が6250ポンドに増額します。

マルクスは、次のパラグラフで「与えられた生産規模のもとでは、回転期間の短さに比例して、前貸可変貨幣資本の(また流動資本一般の)絶対量は小さくなって、剰余価値の年率は大きくなる。再生産期間の短縮によって剰余価値の年率の上昇が引き起こされるのと同時に、与えられた前貸資本量のもとでは生産規模が増大し、したがって与えられた剰余価値率のもとでは1回転期間に生産される剰余価値の絶対量が増大する」と書いています。

これをよく読むと、上記の二つのケースを述べているように思えます。つまり、「与えられた生産規模のもとで」前貸資本の額が減る場合と、「与えられた前貸資本量もとで」生産規模が増大する場合(この場合は前貸資本の額は減りません)です。「与えられた剰余価値率のもとで彼が1年間に取り出す剰余価値量はそれだけ大きくなる」が前者のケースの結論だとすると違和感があるのですが、後者のケースだとするとピッタリとおさまります。可変資本の回転期間の短縮には二つのケースがあることをマルクスが自覚していたことは明らかなように思えます。

いずれにせよ「総じてこれまでの研究からは」「回転期間の長さが違うのにしたがって、同量の生産的流動資本と同量の労働とを同じ労働搾取度のもとで動かすためにも非常にさまざまな大きさの貨幣資本が前貸しされなければならないということ」が言えます。

3、区別2―回転期間の長さが貨幣市場・商品市場および労働市場に及ぼす影響の相違

マルクスは、資本Bのように回転期間が長い場合「市場からは労働力や、この労働力のための生活手段や、Bで充用される労働手段という形での固定資本や、生産材料などが引きあげられて、そのかわりに貨幣での等価が市場に投げ入れられる」一方で、「その1年間は、市場から引き上げられた生産資本の素材的要素を補填するためのどんな生産物も市場に投げ入れられない」という事態を指摘したうえで、このような資本の存在が貨幣・商品・労働力の各種市場を圧迫する状況と絡めながら恐慌に至るまでの事態を素描しています。

ここに生産期間が長い事業と共産主義的生産との関係についての興味深い言及があります。

「資本主義のではなく共産主義の社会を考えてみれば、まず第1に貨幣資本は全然なくなり、したがって貨幣資本によってはいってくる取引の仮装もなくなる。事柄は簡単に次のことに帰着する。すなわち、社会は、たとえば鉄道建設のように1年またはそれ以上の長期間にわたって生産手段も生活手段もそのほかどんな有用効果も供給しないのに年間総生産から労働や生産手段や生活手段を引きあげる事業部門に、どれだけの労働や生産手段や生活手段を何の障害もなしに振り向けることができるかを、前もって計算しなければならないということである。これに反して、社会的理性が事後になってからはじめて発現するのを常とする資本主義社会では、絶えず大きな撹乱が生じうるのであり、また生ぜざるを得ないのである」

要するに、理性が働く共産主義社会では貨幣資本は存在しないのだから「貨幣資本によってはいってくる取引の仮装」はなくなり、生産関係は透明なものとして現われ、したがって生産期間の長い事業も社会全体の生産に計画的に位置づけられるということです。

4、いわゆる注32問題

恐慌に至る過程を描いた長いパラグラフの末尾にエンゲルスが書いた注32があります。この注をめぐって長年論争が行われてきました。いわゆる注32問題です。まず注の全文を引用します。

「(32)原稿では、ここに将来の詳論のための次のような覚え書きが挿入されている。「資本主義的生産様式における矛盾。労働者は商品の買い手として市場にとって重要である。しかし、彼らの商品――労働力――の売り手としては、資本主義社会は、その価格を最低限に制限する傾向がある。――もう一つの矛盾。資本主義的生産がその全ての潜勢力を発揮する時代は、きまって過剰生産の時代となって現われる。なぜならば、生産の潜勢力は、それによってより多くの価値が単に生産されうるだけではなく実現もされうるほどには、けっして充用されることができないからである。しかし、商品の販売、商品資本の実現、したがってまた剰余価値の実現は、社会一般の消費欲望によって限界を画されているのではなく、その大多数の成員がつねに貧乏でありまたつねに貧乏でなければならないような社会の消費欲望によって限界を画されているのである。しかし、これは次の篇ではじめて問題になることである」

なぜこれが問題なのかというと、マルクスの「覚え書き」は恐慌の根本原因としての資本主義の「内在的矛盾」のことを述べているものと解釈され、この矛盾を詳論すると予告された「次の篇」とは『資本論』のどの部分を指すかを巡って長年論争が行われてきたからです。

ここでは論争の経過を紹介する余裕がないのですが、マルクスの草稿(第2稿)が詳しく検討された結果、「次の篇」とは第2部の第3篇であるということで決着をみました。しかしそうだとしても資本主義の「内在的矛盾」を論じることが果たして第3篇の課題なのか(あるいは課題の一つなのか)という点では、依然として意見対立が続いており、この点に関連して、次の一文を巡ってマルクスの筆跡問題にまで及ぶ議論が沸き起こりました。

「もう一つの矛盾。資本主義的生産がその全ての潜勢力を発揮する時代は、きまって過剰生産の時代となって現れる。なぜならば、生産の潜勢力は、それによってより多くの価値が単に生産されうるだけではなく実現もされうるほどには、けっして充用されることができないからである」

ここに「けっして充用されることができないからである」と訳されているのは、そこにある語句がnie(けっしてない)だからですが、エンゲルスが草稿のnurをnieと読み間違えてしまったため文意が違ってしまったとの問題提起があり、これには再反論が行われるなど、この点については今のところ決着が付いていません。結局は内容で勝負するほかありません。

問題になった語句がnieをnur(でしかない)とすると、この一文は次のようになります。

「生産の諸力能はそれによって剰余価値が生産されうるだけでなく実現もされうるかぎりにおいて充用されることができるだけである」(現行版の「より多くの価値」は「剰余価値」になっていますが、それは現行版で mehr Wert となっているのに対し草稿では Mehrwert であることに因るものです)

本学習会では、nieを支持する意見とnurを支持する意見とに分かれました。前者の支持者は、文章は「なぜなら」から始まっているように前文の過剰生産の時代を受けて、資本主義においては生産の諸力能は価値の実現がなされるようには調和的に充用されないということが言われていると主張。これに対し、後者の支持者は、「なぜなら」は前文を受けておらず、問題になっている文章は、資本主義的生産の有り様を一般的に述べているに過ぎないと主張しました。しかしこの対立は持ち越されました。

とはいえ、「次の篇」云々の直前の「しかし、商品の販売、商品資本の実現、したがってまた剰余価値の実現は、社会一般の消費欲望によって限界を画されているのではなく、その大多数の成員がつねに貧乏でありまたつねに貧乏でなければならないような社会の消費欲望によって限界を画されているのである」の文章については、国民の大多数が貧乏で消費に限界が画されている資本主義のもとで剰余価値も含む商品価値の実現がどうして可能なのかという問題の提起であって、恐慌の原因としての「内在的矛盾」のことが言われているのではないこと、したがって価値の実現と素材的補填の問題はまさに第3篇の課題であるということでは意見が一致しました。

5、その他

(1)「労働期間の長さが引き渡し量の大きさ(生産物が商品として通例市場に投ぜられる量的な規模)に基づいている限りでは、それは慣習的な性格をもっている。しかし、この慣習そのものは、生産規模をその物質的な基礎としているのであり、したがってただ個別的に考察される場合にのみ偶然的なのである」とありますが、ここにある「偶然的」とはどういう意味なのかが問題になりました。

これは事業体が毎度に市場に出す商品の量が決まっている場合です。この状態が続く限り慣習的なのですが、市場に出る商品量が一定なのはその事業体の生産規模に基づいているというのです。これはつまり個別資本の事情によって規定されているということであり、その意味で「偶然的」だということになりました。

(2)イギリスで生産された綿糸がインドに輸出された場合で、「ところで、インド自体でもまた綿糸が信用で売られるということもありうる。この信用でインドで生産物が買われて帰り荷としてイギリスに送られるか、またはその金額の手形が送られる。この状態が長引けば、インドの貨幣市場への圧迫が現われ、それがイギリスに跳ね返ってイギリスで恐慌を引き起こすこともありうる」とあります。これがなぜインドの貨幣市場の圧迫となるのか分からないとの疑問が出されました。

「この状態が長引く」とあるのですが、「インド自体でもまた綿糸が信用で売られ」、決済が済んでいない状態、つまり貨幣が支払われていない状態で、それも遠距離のイギリスとの関係で決済が長引く事情が加わると(当時は決済に何カ月も要した)貨幣市場を圧迫することになる、ということだと理解しました。

第17章「剰余価値の流通」

「剰余価値の流通」という表題はエンゲルスが付けたのですが、本文にはこういう言葉は出てきません。エンゲルスはどういう意味でこの言葉を使ったのでしょうか。そんな詮索はさておき、資本の回転と剰余価値との関連が考察されていることは確かなように思われます。

前 文

1、回転期間の相違が蓄積と剰余価値量の相違をもたらすとは?

冒頭「これまでに見てきたように、回転期間の相違は、一年間に生産される剰余価値の量が違わない場合にも、剰余価値の年率の相違を生み出すのである。/しかし、さらに(回転期間の相違によって―引用者)剰余価値の資本化すなわち蓄積にも必然的に相違が生じ、またその限りでは、剰余価値率は違わなくても、一年間に生産される剰余価値量には相違が生ずるのである」とあります。

それはこういうことです。例えば資本Aのような年に何回転もする資本の場合、ある回転期間中に生産され実現された剰余価値の一部が追加資本に転化すると次の回転期間では増額した可変資本で生産が行われ、そのぶん年間の剰余価値が増大します。これが毎回転行われるので、剰余価値もさらに増大します。そして回転期間が短ければ短いほど、こうしたことがより多く繰り返されるので剰余価値の量もより増大することになります。

2、資本家の個人的消費のための収入および固定資本の修理費用について

資本家の個人的消費の原資は剰余価値です。資本Aの場合は、5週毎に剰余価値が実現するので、事業開始時の回転期間を除けば、それで自己の消費を賄うことが出来ます。ところが資本Bの場合は最初の一年間はそれを自分の財源から賄わなければならないので、その意味では前貸しが行われます(マルクスは「前貸」という言葉を用いていますが、これを資本の前貸だと誤解してはなりません。資本家の個人的消費は決して生産費用ではないからです)。AもBも同じ期間に同量の剰余価値を生産するのですが、Bの場合は最初の1年間はこの剰余価値を実現することが出来ないので、これを個人的消費のために使うことができません。マルクスは、剰余価値は「先取り」されると述べています。資本家の消費分は、生産中の剰余価値から補填されるのですが、それが実現するまでは、とりあえず自分の財源で立て替えるという意味です。

固定資本の修理や整備のために必要な費用(追加資本)も回転期間の長さによって影響を受けます。Aの場合には、この費用は生産開始時には前貸しされません。回転毎に実現される剰余価値から賄えるからです。「こうして、事業を当初の規模で経営して行くために必要な資本の一部分は、事業の進行中に事業そのものから剰余価値の一部分の資本化によって生み出される」ということです。これに対し、資本Bの場合にはAとは異なり、その費用は最初に前貸しされる資本の一部分でなければなりません。資本Aも資本Bもこの費用は必要ですが、どんな財源から前貸しされるかという点で大きな相違が生じます。

このパラグラフの終わりに「この後のほうの場合(資本Aの場合―引用者)には、ただ蓄積された資本だけではなく最初に前貸しされる資本の一部分もまた単に資本化された剰余価値でありうるということをわれわれに示しているのである」とありますが、これはどういう意味なのかとの質問が出されました。

資本Aは修理費用を直接的に剰余価値から賄うのですが、仮に最初の前貸の段階でこのような費用が発生したとしてもこれから獲得される剰余価値から補填されうること、だと理解しました。

3、拡大再生産と貨幣の蓄積

マルクスは、蓄積(剰余価値の資本への転化)が「その現実の内容」から見ると拡大された規模の再生産であると述べたあと、現実の蓄積の程度や頻度は生産条件によって様々であることを指摘しています。そして現実の蓄積と並行して貨幣の蓄積、すなわち剰余価値を潜在的な貨幣資本として積み立てることが行なわれること、この場合は貨幣資本の蓄積がある程度の大きさに達してから現実の蓄積が行われることが言われています。これは個別資本の立場からのことですが、この貨幣資本の蓄積は社会的には新たな事態をもたらします。それは信用制度の発展にともない、蓄積された貨幣資本は「独自な意味での貨幣資本」または「資本としての貨幣」として機能しうるということです。

そして「このような追加的な潜在的貨幣資本がとることのできる最も簡単な形態は、蓄蔵貨幣という形態である」として、蓄蔵貨幣の存在形態が列挙されています。

そのなかに「この潜在的貨幣資本が単に価値章標から成っているとか――われわれはここではまだ信用貨幣を無視する-――-、あるいはまた単に資本家たちが第三者に対してもっている請求権が適法な証書によって確認されたもの(権利証書)から成っているとかいうことである」とあります。ここにある「価値章標」とは何かということになり、信用貨幣すなわち銀行券は除かれているので、それは鋳貨とか国家紙幣といったものではないかとの意見が出されました。これには同意する意見がなく、未解決の問題として残されました。

いずれにせよ「これらはどの場合にも、この追加貨幣資本の存在形態がどうであろうと、それが将来の資本である限り、それが表わしているものは、社会の将来の追加的年間生産に対して資本家がもっている追加的な留保された請求権以外のなにものでもない」とマルクスは述べています。

ここにウィリアム・トムソン著『富の分配原理の研究』からの長い引用があります。彼は全労働収益権を唱えたリカード派社会主義者でしたが、この部分は「社会の将来の追加的年間生産に対して資本家がもっている追加的な留保された請求権」という点に関連した肯定的引用だということになりました。

(雅)

|