新年あけましておめでとうございます。1月7日(土)に2017年最初の学習会を行いました。今回から第16章「可変資本の回転」に入りました。本章は、第1節「剰余価値の年率」、第2節「個別可変資本の回転」、第3節「社会的に見た可変資本の回転」から成ります。今回は第1節をやり終える予定でしたが、結構難しいところもあって半分強ほどしか進みませんでした。

第16章「可変資本の回転」第1節「剰余価値の年率」その1

1、本章の課題と回転計算の方法

これまでの回転の考察では、資本の回転と生産される剰余価値との関係は度外視されていましたが、本章は、まさに資本の回転と剰余価値との関係が扱われます。つまり資本の回転が剰余価値の量や率にどのような影響を及ぼすかということです。

この問題に接近するためには資本の回転をどのよう取り扱ったらいいのでしょうか?

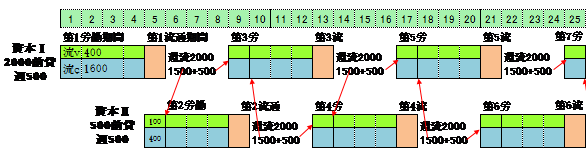

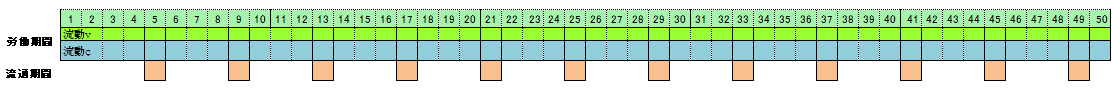

マルクスは、次のような資本を登場させています。前章と同じように固定資本は無視されます。流動資本2500ポンドの内訳は、不変流動資本(生産材料)2000ポンド、可変流動資本(労賃)500ポンド。回転期間は労働期間4週間、流通期間1週間から構成されます。この資本は二つに分割されます。資本Ⅰ2000ポンド(不変1600ポンド、可変400ポンド)、資本Ⅱは 500ポンド(不変400ポンド、可変100ポンド)です。毎週500ポンド(不変400ポンド、可変100ポンド)投下され、1年間は50週間と仮定されます。すると1年間で25000ポンド(500ポンド×50週間)の年間生産物が生みだされます(剰余価値を除く)。これを図にしてみました。

このことから、マルクスは「1労働期間中に充用されている2000ポンドの資本Ⅰは、12_1/2回転する。…これに対して、2500ポンドの総資本は25000/2500=10回の回転をする」と述べています。 このことから、マルクスは「1労働期間中に充用されている2000ポンドの資本Ⅰは、12_1/2回転する。…これに対して、2500ポンドの総資本は25000/2500=10回の回転をする」と述べています。

①資本Ⅰ(2000ポンド)の回転数――25000ポンド÷2000ポンド=12_1/2回転

②総資本(2500ポンド)の回転数――25000ポンド÷2500ポンド=10回転

この回転計算に報告者から疑問が提出されました。①12_1/2回転は資本Ⅰの回転数だとしているが、分母の25000ポンドは資本Ⅰと資本Ⅱとを合わせた生産物の額なのに、なぜ資本Ⅰだけで割ることが可能なのか、その意味は何か、②10回転は総資本の回転数だというが、前章(第15章)の総資本の回転計算のやり方に倣うなら、50週までの回転額は24800ポンドになり(48週まで24000ポンド、49週から50週まで800ポンド)、これを2500ポンドで割ると9_23/25回転になる、と。

この疑問は、後出の可変資本の回転計算の仕方とも深く関係しているので、そこで一緒に考えることにしました。

さてマルクスは、「われわれがこれから取り扱う問題のためには、われわれはさらに一歩を進めて、流動資本の可変部分を、あたかもただそれだけが流動資本をなしているかのように取り扱わなければならない。すなわち、われわれは、流動資本の可変部分と一緒に回転する不変流動資本を無視するのである」としています。

「これから取り扱う問題」とは、資本の回転が剰余価値の生産に及ぼす影響です。第1部で明らかにされたように、剰余価値の生産に直接関係があるのは資本の可変部分です。「剰余価値は、ただvすなわち労働力に転換される資本部分に起きる価値変化の結果でしかないのであり…、そこで、過程の純粋な分析は、生産物価値のうちただ不変資本価値が再現するだけの部分をまったく捨象すること、つまり不変資本cをゼロに等しいとすることを要求する」(第1部第7章「剰余価値率」原頁228)のです。したがって可変資本の回転だけを抜き出して考察するのは正当です。

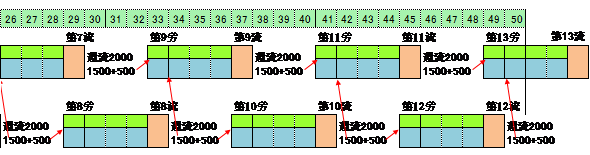

流動資本のうちの5分の1が可変部分と仮定されているので、資本Ⅰの可変部分は400ポンド、資本Ⅱのそれは100ポンドです。流動不変資本と流動可変資本からなる年間生産物の価値(剰余価値を除く)は25000ポンドですが、そのうち5000ポンドが可変資本部分の価値になります。これを図にすると次のようになります。

そこで、5000ポンドを500ポンドで割って得られた10は可変資本の回転数であるとし、これは2500ポンドの総資本の場合と全く同じであるとしています。しかし回転額は4960ポンドになり10回転にはなりません。

マルクスは「この平均計算によれば、年間生産物の価値を前貸資本の価値で割るのであって、この資本のうちの絶えず1労働期間中に充用されている部分の価値で割るのではないが(つまりここでは400でではなく500で割るのであり、資本Ⅰではなく資本Ⅰ・プラス・資本Ⅱで割るのであるが)、この平均計算は、ただ剰余価値の生産だけを問題にするここでは、絶対に正確である。あとでわかるように、この計算は別の観点からすれば完全には正確でないのであって、一般にこのような平均計算は完全には正確でないのである。すなわち、それは資本家の実際目的のためには十分であるが、全ての現実の回転事情を正確または適当に表現してはいないのである」と述べています。

「この平均計算によれば、年間生産物の価値を前貸資本の価値で割る」とあります。回転額ではなく年間生産物の価値を分子にするということです。それは総資本(流動資本全体)の場合は25000ポンド、可変部分の場合は5000ポンドになります。

議論の結果、剰余価値の生産と可変資本との関係が問題なるのだから、剰余価値が生産される部面である労働期間と生産物の価値こそが回転計算の対象になる、ということになりました。この図は生産の連続性に着目して、労働期間と流通期間とを切り離して別個に表示したものです。

※流動資本全体 週500ポンド×50週=25000ポンド

※可変資本部分 週100ポンド×50週=5000ポンド

図にあるように流通期間は不可避ですが、資本は資本Ⅰと資本Ⅱとに分割されることによって生産の連続が保持されています。年間とおして労働期間に切れ目がない限り流通期間は無視できるということでしょう。実際5週間の回転期間は労働期間と一致するものとして(流通期間はゼロ計算)が行われています。そして先に見たように回転計算の分子は年間生産物の価値になります。「この平均計算は、ただ剰余価値の生産だけを問題にするここでは、絶対に正確である」とは、こういう意味ではないかと思われます。

先の資本Ⅰの2000ポンドで割る対象(分子)がなぜ25000ポンドなのかという問題ですが、12_1/2回という回転数は本来の労働期間(4週間)が1年間に何個あるかを表わしており、この4週間は回転を開始した資本Ⅰの最初の労働期間でもあるので、資本Ⅰのそれだとされているのではないか、との意見が出されました。

2、剰余価値の年総額と年率

本題に入ります。「われわれはこれまでは商品資本の価値の一部分を全く無視してきた。すなわち、生産過程で生産され生産物に合体されて商品資本の中に含まれている剰余価値がそれである。そこで今度はこれに注意を向けなければならない」とマルクスは言います。

剰余価値率は100%、毎週投下される可変資本100ポンドには100ポンドの剰余価値が生産されるものとします。1回転期間が5週間で500ポンドの可変資本が前貸しされるとすると、年10回転するので、年間の剰余価値量は5000ポンドになります。前貸可変資本の額に対する年間剰余価値量の比率を剰余価値の年率(年剰余価値率)と呼ぶと、

剰余価値の年率(年剰余価値率):年間剰余価値総額/前貸可変資本額=前貸可変資本の1回転中の剰余価値率×前貸可変資本の回転数=前貸可変資本が1回転期間に生産する剰余価値率×可変資本の回転数

になり、この場合、5000ポンド÷500ポンド=100%×10回転=1000%になります。

3、年10回転の資本Aと年1回転の資本Bを比較する

そこで回転期間の異なる二つの資本が比較されます。流通期間はゼロと仮定されます。

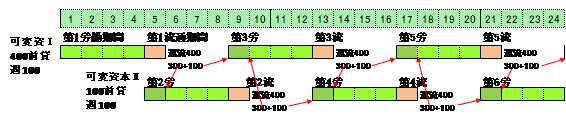

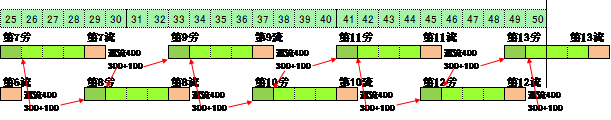

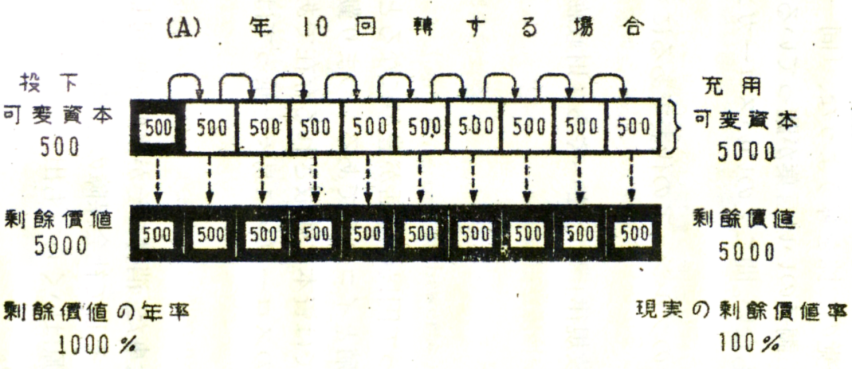

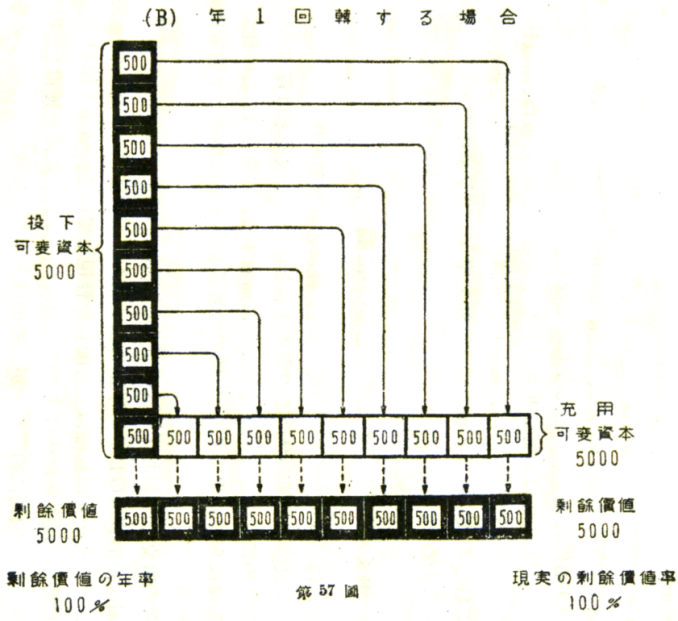

まず資本Aですが、前貸可変資本額が500ポンドで、年10回転して年5000ポンドの剰余価値を生産します。年剰余価値率は1000%(100%×10回転)になります。資本Bは、前貸可変資本額が5000ポンドで、年1回転して年5000ポンドの剰余価値を生産します。すると年剰余価値率は100%(100%×1回転)になります。これを越村氏が解りやすい図にしていますので、それを紹介します(『圖解資本論』越村信三郎著)。

4、剰余価値率が流通過程から生じる不可解な諸影響によっても左右されるかのように見えることについて

資本A1000%、資本B100%という具合に、剰余価値率の年率は大きく違ってくるので、「この現象から見れば、確かに、剰余価値率は可変資本によって動かされる労働力の量とその搾取度とによって定まるだけではなく、そのほかに流通過程から生ずる不可解な諸影響によっても左右されるかのように見える。そして、実際にもこの現象はそういうものとして説明されてきたのであり、また、このような純粋な形ではなくもっと複雑なもっと覆い隠された形(年利潤率という形態)だったとはいえ、20年代のはじめ以来リカード学派の中にまったくの混乱を呼び起こしたのである」とマルクスは述べています。

剰余価値率が労働力の搾取度を表現するものであることはすでに第1部で見たとおりです。ところが現実の剰余価値率が同じでも、また年間の剰余価値量が同じでも、それらの資本の回転期間が異なると剰余価値の年率が違ってくることから、リカード学派は、剰余価値率(年利潤率という形態であれ)は流通過程の諸事情によっても大きく左右されると考えたのです。剰余価値率が問題になっている限り、その年率の違いを合理的に説明することができるのですが、リカード学派にあっては剰余価値という媒介抜きにいきなり利潤という形態を持ち込んでしまったため混乱を来してしまったのです。

5、年剰余価値率の相違という現象の不思議さは、両資本を正確に同じ事情におくことによって消え去る

そこでマルクスは、資本Aと資本Bとの間に剰余価値の年率の相違が生じることが剰余価値の法則に反するものではなく、むしろその法則を確証するものであることを証明しようとしています。

(1)「この現象の不思議さは、ただ外観的にだけではなく現実に資本Aと資本Bとを正確に同じ事情のもとにおいてみれば、すぐに消え去ってしまう」とあります。同じ事情に置くとはどういうことでしょうか? 同じ事情とは何でしょうか? それは「ただ、可変資本Bが資本Aと同じ期間のうちに全部労働力の支払のために支出される場合だけである」というのです。

それはこういうことです。資本Aの500ポンドは5週間の労働期間のために前貸しされています。これに対し資本Bの5000ポンドは50週間の労働期間のために前貸しされています。それを資本Bを資本Aと同じく労働期間を5週間にするのです。それが同じ事情ということです。するとどうなるでしょうか?

「その場合には、5000ポンドの資本Bが5週間は毎週1000ポンドずつ投下されるので、1年では50000ポンドの投下となる。剰余価値もその場合にはやはりわれわれの前提のもとでは50000ポンドである。回転した資本=50000ポンドを前貸資本=5000ポンドで割れば、回転数は10となる。剰余価値率 5000m/5000v=100% に回転数10を掛ければ、剰余価値の年率は 50000m/5000v=10/1=1000% となる。だから、今度は剰余価値の年率はAもBも同じで1000%であるが、剰余価値の量は、Bでは50000ポンド、Aでは5000ポンドである。生産された剰余価値量の比は、今度は、前貸資本価値BとAとの比に等しい。すなわち、5000:500=10:1 である。しかし、そのためには、資本Bは同じ時間に資本Aの10倍の労働力を動かしたのである」

そこでマルクスは言います。「ただ労働過程で現実に充用される資本だけが剰余価値を生むのであり、そして、ただこのような資本だけに、剰余価値について与えられた全ての法則はあてはまるのであり、したがってまた、剰余価値率が与えられていれば剰余価値量は可変資本の相対的な大きさによって決定されるという法則もあてはまるのである」。

「剰余価値について与えられた全ての法則」とは、第1部第9章「剰余価値率と剰余価値量」で与えられた法則のことで、「剰余価値率が与えられていれば剰余価値量は可変資本の相対的な大きさによって決定されるという法則」(第1部原頁324)とはそのうちの第3の法則のことです。

「ただ労働過程で現実に充用される資本だけが剰余価値を生む」という点が肝心で、資本Aと資本Bとが同じ事情に置かれなくても剰余価値の法則は貫かれるのですが、マルクスは資本Bを資本Aと同じ事情に置くことによってそのことを明瞭に示したのです。

まさに充用されて労働過程で現実に機能する可変資本こそが剰余価値を生産するのであり、前貸しされていても機能していない可変資本は「労働過程にとっては存在しないも同然であり、したがって価値形成にも剰余価値形成にも少しも影響を与えない」のです。

なお、この議論の中で「可変資本Bが資本Aと同じ期間のうちに全部労働力の支払のために支出される」という文言について疑問が出されました。発言は、可変資本は支出されて収入に転化するのではなく形態を変えるだけである(貨幣形態から労働力へ)という趣旨のようでしたが、これに似た文言は本章の後半部分にハッキリと出てきますので(これは資本-収入転化把握と呼ぶとのこと)、そこで議論できたらと思います。

(2)「前貸可変資本と充用可変資本との割合を相違させるいっさいの事情は、回転期間の相違(それは労働期間の相違または流通期間の相違またはこの両方の相違によって規定される)に総括され」ます。「前貸可変資本と充用可変資本との割合」とは可変資本の回転数のことです。資本Aと資本Bの回転数つまり回転期間は相違するのですが、同じ期間に充用される可変資本は同じで、同量の剰余価値が生産されています。そのことからマルクスは「このような割合の相違は、剰余価値の生産に関して展開された諸法則と矛盾しているのではなく、むしろそれらの法則を確証しているのであり、それらの法則の一つの不可避的な帰結なのである」と結んでいます。

二つの資本の年間の剰余価値量が同じなのにその年率が違うとします(剰余価値率は同じ)。その原因は何かということになるのですが、それは二つの資本の間に前貸可変資本の大きさと回転数(回転期間)に違いがあるからだと推測できます。そう推測できるためには、剰余価値に関する法則が分かっていなければなりません。このことを補強するために、マルクスはさらに詳しく論述します。

6、剰余価値とその生産中に前貸しされる可変資本との比率についての具体的考察(資本A・資本Bの比較)

まず、最初の5週間について、資本Aと資本Bが比較されます。

前貸可変資本と最初の5週間中に生産される剰余価値との関係を見ると、資本Bの場合は、剰余価値500ポンドに対し前貸可変資本は5000ポンド、その率は10%です。これに対し資本Aの場合は剰余価値500ポンドに対し前貸可変資本は500ポンド、剰余価値率は100%です。このように両資本の最初5週間の率は全く異なります。

そこでマルクスは「このように、同量の労働を動かし、しかも同じ割合で支払労働と不払労働とに分かれる労働を動かした同じ大きさの両資本について剰余価値率が違っているということは、剰余価値の生産に関する諸法則と矛盾する、という人があるとすれば、――答えは全く簡単に、ただ次のような事実的関係を一見するだけで、与えられるであろう」と言って、事実関係を確認しています。資本Aの可変資本は5週間中に充用するために前貸しされているので、この100%は充用された可変資本500ポンドに対する割合でもあり、現実の剰余価値率を現わしています。ところが資本Bは、前貸可変資本5000ポンドのうち最初の5週間に充用されるのは500ポンドで、残りの4500ポンドは剰余価値の生産とは関係がありません(先の「存在しないも同然」と同じ意味)。だから「この場合にはAとBとの剰余価値率の相違は、全く問題にならない」のです。

今度は1年後の剰余価値の年率が比較検討されます。短いのでそのまま引用します。

「資本Bでは 5000m/5000v=100% であり、資本Aでは 5000m/500v=1000%である。しかし、2つの剰余価値率の相互の割合は前と同じである。前には 資本Bの剰余価値率/資本Aの剰余価値率=10%/100% だったが、今度は資本Bの剰余価値の年率/資本Aの剰余価値の年率=100%/1000% である。しかし、10%/100%=100%/1000% であり、したがって前の場合と同じである」

このように最初の5週間と1年間との両資本の剰余価値率は相似関係にあります。ところが、その内容をみると転回している(真逆の関係にある)とマルクスは言います。最初の5週間では資本Aの剰余価値率は現実の剰余価値率と一致しているのに対し資本Bそれは一致しておらず変則的であるが、年率では資本Bのほうが現実の剰余価値率と一致しているのに対し資本Aのほうが変則的だというのです。

ここで報告者が、最初の5週間の資本Bの前貸資本5000ポンドに対する剰余価値500ポンドの比率10%を「剰余価値率」と呼んだことについて、それは剰余価値率とは呼べないとの指摘がありました。これは本来の現実の剰余価値率ではないという意味では指摘どおりなのですが、それなら資本Aの年率1000%についても同じことが言えます、なぜならそれは現実の剰余価値率ではないのですから(上記引用では10%のそれも剰余価値率と記述されています)。肝心なのは呼び方ではなくその内容にあるように思われます。

(雅)

|