7月19日、第2期通算234回目の学習会を行いました。すぐに第18章「商人資本の回転 価格」に入る予定だったのですが、前回学習会の報告の一部(第17章の仕切線のあとの残り三段落部分について)コメントが寄せられ、このコメントについて若干議論を割きました。今回分に入る前に触れたいと思います。

第17章「商業利潤」の残り三段落部分について(再論)

◎「二重化」とは何か?

(第一段落)「こうして、一つの二重化が生ずる。一方では、商品資本および貨幣資本としての(したがってさらに規定すれば商業資本としての)諸機能は、産業資本の一般的な形態規定である。他方では、特別な諸資本が、したがってまた特別な部類の資本家たちが、もっぱらこれらの機能に従事している。このようにして、これらの機能が資本増殖の特殊な部面になる」(312頁)

この「二重化」について、筆者は、第4篇の標題「商品資本および貨幣資本の商品取引資本および貨幣取引資本への転化」をなぞるような説明をしたのですが、適当ではありませんでした。何のことはありません。これは、産業資本から商業資本が自立化して専門的に流通業務を担うようになって、産業資本と商業資本が並立した状態をマルクスは「一方」「他方」と表現しているのです。まさに二重化であり、第16章の考察課題そのものです。

◎広義の商業資本と狭義の商業資本

商業資本は広義と狭義の場合があり、前者は商品取引資本と貨幣取引資本の両方を含み、後者は商品取引資本に限定されている、一般的利潤率の形成に参加するのは後者の商品取引資本だけだとの発言があったと報告しました。商業資本をこの両面で把握することにどんな理論的意義があるのかとのコメントがありました。第16章の冒頭にある「商人資本または商業資本は、商品取引資本と貨幣取引資本という二つの形態または亜種に分かれる」というのが基本であって、一般的利潤率の形成に参加する資本から貨幣取引資本を除くことはできない、と。発言者は、マルクスは実際にそのように処理しており、このコメントには納得できないとのことでした。筆者は、広義と狭義の区別は必要だとは思うのですが、貨幣取引資本は一般的利潤率の形成に参加するかどうかという点については見当がつきません。貨幣取引資本の機能と利潤取得の根拠とメカニズムをどう理解するかに掛かっているような気がします。貨幣取引資本と利子生み資本との関連も検討しなければなりません。

◎商業労働者はどういう意味で「生産的」と言われているか

(最終段落)「産業資本にとっては流通費は空費として現われ、また実際にそうでもある。商人にとっては流通費は彼の利潤の源泉として現われ、この利潤は―― 一般的利潤率を前提すれば――流通費の大きさに比例する。それゆえ、このよぅな流通費のために必要な出費は、商業資本にとっては生産的投下なのである。したがってまた、商業資本が買う商業労働も、商業資本にとっては直接に生産的なのである」(313頁)

商業労働は「商業資本にとっては直接的に生産的なのである」とあります。筆者は、この「生産的」は「文字どおりではなく限定的な意味で使われていることに注意する必要がある」と簡単に片づけてしまったのですが、キチンと説明すべきとのコメントがありました。

ここでは、「生産的」の基準が、資本家が剰余価値(利潤)を取得するかどうか点に置かれています。労働もその観点から評価されています。そしてここでは流通費に投下される資本部分が問題になっています。商人にとって流通費は利潤の源泉と評価され、生産的な資本投下だとされています。流通費は商業労働のために必要な費用なのだからその労働は商人にとって生産的だ、という論理になっています。商人が産業資本家から購入する(仕入れる)商品の中にはそれを生産した産業労働者の不払労働が含まれています。その場合、商業労働の性格が問題なってきます。商業労働は価値を形成しないのですが、賃労働者として不払労働を行ない、この不払労働は商品にすでに含まれている剰余価値の取得(分け前)をつくり出すものとして評価されています。その意味で商業労働は商業資本にとって「直接に生産的」だということになります。産業資本のもとでの剰余価値形成のメカニズムとは全く異なります。

第18章「商人資本の回転。価格」その1

商人資本の回転にはどういう特徴があるか?

産業資本の回転との比較

ここから第18章になります。冒頭段落を全文引用します。

「産業資本の回転は、その生産期間と流通期間との統一であり、したがって全生産過程を包括している。これに反して、商人資本の回転は、事実上商品資本の運動が独立したもの〔商品資本の自立化した運動〕でしかないのだから、ただ、商品変態の第一段階W―Gを一つの特殊な資本の自己還流運動として表わしているだけである。商業的意味でのG―W、W―G〔草稿はG-W-G〕を商人資本の回転として。商人は、まず買い、自分の貨幣を商品に転化させ、次に売り、同じ商品を再び貨幣に転化させる。そしてこの同じことを絶えず繰り返す。流通のなかでは産業資本の変態はつねにW1―G―W2として表わされる。生産された商品W1の販売によって得られた貨幣が、新たな生産手段W2を買うために用いられる。これはW1とW2との現実の交換であって、こうして同じ貨幣が二度その持ち手を取り替えるのである。この貨幣の運動は、種類の違う二つの商品W1とW2との交換を媒介する。ところが、商人の場合には、G―W―G’によって逆に同じ商品が二度その持ち手を取り替える。この商品は、ただ貨幣の商人への還流を媒介するだけである」(314頁)

商人資本の“回転”が産業資本の回転と比較されています。第16章で商人資本の“運動”が考察されており、そこでの内容と重なっています。“回転”は“運動”の繰り返しだからです。商品資本の回転は、産業資本における商品資本の変態の第一段階であるW1―Gを代わりに媒介しますが、G―W―G’という貨幣資本の自己還流運動という形態を取ります。その際「同じ商品は二度その持ち手を取り替える」ことになります。「商人資本の回転は、事実上商品資本の運動が独立したもの」というのはこういうことです。

商人資本の回転数はどのように計算されるでしょうか?

「たとえば、商人資本が100ポンド・スターリングであって、商人はこの100ポンドで商品を買い、次にこの商品を110ポンドで売るとすれば、それでこの彼の資本100ポンドは一回転したのであって、一年間の回転数は、一年間にこの運動G―W―G’が何度繰り返されるかによって定まるのである」(同前)

ところで、本考察には前提条件があります。

「購入価格と販売価格との差額に含まれているかもしれない費用はここではまったく無視することにする。というのは、このような費用は、ここでまず第一に考察しなければならない形態を少しも変えるものではないからである」(同前)

商人は産業資本から商品を購入し、それを再販売します。購入価格と販売価格との差額は商業利潤と流通費からなりますが、本考察において流通費は無視(捨象)されます。というのは商人資本の回転の考察にとって余計であり、これを無視しても変化を生じないからです。

商人資本の回転と単純な商品流通との比較(共通点と相違点)

商人資本の回転と単純商品流通が比較されています。まずは共通点。

「与えられた商人資本の回転数は、この場合には、単なる流通手段としての貨幣の流通の繰り返しとまったくよく似ている。同じターレル貨幣が10回流通すればそれは商品での自分の価値を10回買うわけであるが、それと同様に、商人の同じ貨幣資本、たとえば100というそれが10回転すれば、それは商品での自分の価値を10回買うのであり、言い換えれば、10倍の価値=1000の総商品資本を実現するのである」(315頁)

商品価値の実現という点では同じです。でも相違点があります。

「貨幣が流通手段として流通する場合には、同じ貨幣片がいくつもの違った手を通って繰り返し同じ機能を行ない、したがって流通速度によって流通貨幣片の数量が補われる。ところが、商人の場合には、どれだけの貨幣片から成っているかにかかわりなく、同じ貨幣資本、同じ貨幣価値が、繰り返しその価値額だけの商品資本を買っては売り、したがって、同じ手に繰り返しG+⊿Gとして還流し、その出発点に価値・プラス・剰余価値として還流する。これがその回転を資本回転として特徴づけるのである。それは絶えず流通から自分がそこに投げ入れるよりも多くの貨幣を引きあげる」(同前)

商人によって前貸しされる貨幣資本は流通手段として機能します。したがって商人資本の回転数に比例して多くの商品価値が実現されることになります。しかし商人は同時に資本としてつまり価値増殖のために貨幣を前貸しするのであり、商品の持ち手を二度変えたあと増殖した貨幣(G+⊿G)が還流してきます。これこそ商人資本の回転を単純な貨幣通流と区別する点です。

商人資本の回転が速くなれば同じ貨幣量がより速く流通するのですが、「その場合には発達した信用制度のもとでの支払手段としての貨幣の機能も優勢になってくる」(同前)とあります。この辺りのメカニズムに興味が沸きます。

商人資本にとって産業資本の総再生産過程は外的な条件である

「しかし、商品取引資本の回転の繰り返しは、けっして買っては売ることの繰り返し以外のものを表わしてはいない。他方、産業資本の同転の繰り返しは、総再生産過程(それには消費過程も含まれる)の周期性と更新とを表わしている。ところが、これは商人資本にとってはただ外的な条件として現われるだけである」(同前)

総再生産過程が商人資本にとって外的な条件だとは、どういうことでしょうか?

「商人資本の速い回転が引き続き可能であるためには、産業資本は絶えず商品を市場に投げ入れ再びそれを市場から引きあげなければならない。再生産過程一般がおそければ、商人資本の回転もおそい。商人資本は生産的資本の回転を媒介しはするが、それはただ生産的資本の流通期間を短縮するかぎりでのことである。商人資本は直接には生産期間に作用しないが、この生産期間もやはり産業資本の回転期間にとって一つの制限になっている〔新日本出版訳「商人資本は、同じく産業資本の回転時間にとって一つの制限をなしている生産時間に直接に影響をおよぼさない」〕。これは商人資本の回転にとっての第一の限界である」(同前)

商人資本は産業資本の回転を媒介しますが、その範囲は流通過程に限定されています。それは産業資本の生産期間そのものに作用することはできません。これは商人資本にとって第一の限界をなします。これは再生産的消費に関わるものですが、もう一つの限界があります。それは総個人的消費という限界です。商人資本の回転は総個人的消費の速度と範囲によっても制限されています。というのは「商品資本のうち消費財源にはいる部分の全体がこの速度と範囲とによって定まるから」(同前)です。

商人資本の内的依存性と外的独立性との矛盾――商人資本の独立化の進行と恐慌の現実性の発展

商人資本の前には外的条件として上記のような限界が立ちはだかっているのですが、その一方で、この限界を乗り越え得るかのようなシステムが登場します。それは近代的信用システムです。

「近代的信用制度のもとでは、商人資本は社会の総貨幣資本の一大部分を支配しており、したがって、すでに買ったものを最終的に売ってしまわないうちに、自分の買入れを繰り返すことができる。その場合、われわれの商人が直接に最終消費者に売るのであろうと、両者のあいだに一ダースもの別の商人がはいっていようと、それはどうでもよいことである。与えられたどんな制限も乗り越えて絶えず推進されることのできる再生産過程の巨大な弾力によって、商人は生産そのものにはどんな限界も見いださないか、またはせいぜい非常に弾力のある限界を見いだすだけである。そこで、商品の性質から出てくるW―GとG―Wとの分離は別としても、ある仮想的な需要がつくりだされる」(316頁)と。

商人資本の第一の意義は生産的資本のW-Gの短縮という点にあるのですが、近代的(現代の)信用制度は商人に対し自己の限界を超える多額な貨幣資本を利用する可能性を生み出しました。本来なら商人は買ったものを販売し終えなければ、次のG―W―G’に移ることができないのですが、貨幣資本が借り入れられるなら、商品を「最終的に売ってしまわないうちに、自分の買入れを繰り返す」(同前)ことができます。そうなると商人資本は再生産過程の弾力性に対応することが可能になります(これは商人資本が産業資本から外的に独立しているからです)。でも、これは販売を見越した「仮想的な需要」だということを忘れてはなりません。

「商人資本の運動は、その独立化にもかかわらず、けっして流通部面のなかでの産業資本の運動以外のものではない。しかし、その独立化のおかげで、商人資本はある範囲のなかでは再生産過程の限界にはかかわりなく運動するのであり、したがってまた再生産過程をその限界を越えてまでも推進するのである」(同前)

商人資本は産業資本から独立した存在として独自に信用制度を利用しますが、究極的には産業資本に依存しています。

「(商人資本の)内的な依存性、外的な独立性は、商人資本を追い立てて、内的な関連が暴力的に、恐慌によって、回復されるような点まで行かせるのである。/それだからこそ、恐慌がまず出現し爆発するのは、直接的消費に関係する小売業ではなく、卸売業やそれに社会の貨幣資本を用立てる銀行業の部面だという恐慌現象が生ずるのである」(同前)

マルクスは、繁栄から恐慌に至るまでの産業循環の局面を商人資本の行動と関連させて描いています。

「製造業者は現実に輸出業者に売るであろうし、輸出業者はまた外国の取引先に売り、輸入業者は原料を製造業者に売り、製造業者は自分の生産物を卸売商人に売るであろう、等々。しかし、どこか目に見えない一点で商品が売れないでたまっている。また別の場合には、すべての生産者や中間商人の在庫がだんだん過剰になってくる。そのような場合にこそ消費は最も盛んになるのが常であるが、そのわけは、あるいは一人の産業資本家が一連の他の産業資本家たちを動かすからであり、あるいはまた彼らの使用する労働者が完全に就業して平生よりも多く支出できるようになるからである。資本家の収入がふえれば彼らの支出もふえる。そのうえに、すでに見たように(第二部第三篇)、不変資本と不変資本とのあいだにも不断の流通が(加速された蓄積は別としても)行なわれており、この流通は、けっして個人的消費にはいらないというかぎりでは一応は個人的消費から独立しているが、しかし究極的にはこれによって限界を画されている、なぜならば、不変資本の生産はけっして不変資本そのもののために行なわれるのではなく、個人的消費にはいる生産物を供給する生産部面でより多くの不変資本が使用されるからこそ行なわれるのだからである。とはいえ、これもしばらくは見込需要に刺激されて無事に進行することができ、したがってこれらの部門では商人も産業家も非常に景気よくやって行く。恐慌が現われるのは、遠方に売る商人(または国内でも滞貨を抱えこんでいる商人) の還流がおそくなり、まばらになって、銀行には支払を迫られ、仕入れた商品はまだ売れていないのにそのために振り出した手形は満期になるというときである。そこで、強制販売が始まり、支払をするための販売が始まる。 そうなればもはや破局であって、それは外観的繁栄に一挙に終末を与えてしまうのである」(316-317頁)

「商人資本の回転の外面性や無概念性はもっとひどくなる。というのは、同じ商人資本の回転が非常にさまざまな生産的資本の回転を同時にかまたは順々に媒介することができるからである」(317頁)

商人資本の回転の無概念性(ドイツ語Begriffslosigkeit)とは何でしょうか? 「仮想的な需要」に見られるように、どんな限界も無いかのように振る舞う商人資本の姿がこのように形容されているようです。

マルクスは、「商人資本の回転は、いろいろな産業資本の回転を媒介することができるだけではなく、商品資本の変態の反対の段階を媒介することもできる」(317頁)と、注意を促しています。

「商人は、たとえばリンネルを製造業者から買って、それを漂白業者に売る。この場合には、同じ商人資本の回転――事実上は同じW―Gでリンネルの実現――が、二つの違った産業資本にとって二つの反対の段階を表わしている。商人が一般に生産的消費のために売るかぎりでは、彼のW―Gはつねに一つの産業資本のG―Wを表わしており、彼のG―Wはつねにもう一つの産業資本のW―Gを表わしている」(同前)

商人資本の回転は、産業資本家間の生産的消費を結びつけるという積極的な役割も果たしているのです。

商人資本の回転は価格にどのように影響するか?

商品の販売価格はどのように決まるか

この前に考察の前提条件として流通費Kが捨象(無視)されるとありました。それに付随して前提条件が加わります。

「われわれが、この章で行なわれているように、商人が商品の購入に投ずる金額のほかに前貸しする資本部分である流通費Kを無視するならば、この追加資本にたいして商人があげる追加利潤⊿Kももちろんなくなる。そこで、商人資本の利潤や回転がどのように価格に影響するかを見ようとするならば、ここに述べたようにすることこそは、厳密に理論的で数学的に正しい考察の仕方なのである」(同前)

流通費Kは商人にとって追加資本です。Kには追加利潤⊿Kが付与されるのですが、Kが捨象されるなら⊿Kも捨象されることになります。本章の課題は「商人資本の利潤や回転がどのように価格に影響するか」を分析することですが、これらを捨象したうえで分析するのが正しい方法だというのです。念のため付け加えておくと、商人資本が産業資本家から商品を買取る(仕入れる)ために前貸しされる資本(買取資本B)とそれに付与される商業利潤(⊿B)は捨象されません。というのは、これこそ考察対象だからです。

商人は自由意志で販売価格を決めることはできない――販売価格には二つの限界がある

さし当たり商品の販売価格がどのように決まるか、そして産業資本家から仕入れる商品の購入価格に変動が生じたらどうなるかが問題になります。ここではまだ商人資本回転は回転数は年1回とされ、回転は事実上考慮外に置かれています。

「重量1ポンドの砂糖の生産価格が1ポンド・スターリングならば、商人は100ポンド・スターリングでは砂糖100ポンドを買うことができるであろう。彼が一年間にこれだけの量を売買し、年間平均利潤率が15%ならば、彼は100ポンド・スターリングには15ポンド・スターリングをつけ加え、重量1ポンドの生産価格である1ポンド・スターリングには3シリングをつけ加えるであろう。したがって、彼は重量1ポンドの砂糖を1ポンド・スターリング3シリングで売るであろう。ところが、砂糖〔重量〕1ポンドの生産価格が1シリングに下がれば、商人は100ポンド・スターリングで2000〔重量〕ポンドを買い入れて、1〔重量〕ポンドを1シリング1 4/5ペンスで売るであろう。砂糖の取引に投ぜられた資本100ポンド・スターリングにたいする年間利潤は相変わらず15ポンド・スターリングであろう。ただ、彼が一方の場合には100〔重量〕ポンドを、他方の場合には2000〔重量〕ポンドを、売らなければならないだけである。生産価格の高低は利潤率にはなんの関係もないであろう。しかし、この高低は、砂糖1ポンド当たりの販売価格のうち商業利潤になる可除部分、すなわち商人が一定量の商品(生産物)につけ加える価格追加がどれだけの大きさになるかということには、非常に大きく、決定的に関係するであろう。ある商品の生産価格が低ければ、商人がこの商品の購入価格に、すなわちその商品の一定量と引き換えに、前貸しする金額も小さく、したがってまた、与えられた利潤率のもとでは、この与えられた量の安い商品にたいして彼があげる利潤の額も小さい。または、結局同じことになるが、そういう場合には彼はたとえば100というような与えられた資本でこの安い商品を大量に買うことができるのであって、彼がこの100にたいしてあげる総利潤15はこの商品量の各個の部分にたいする小さな断片に分散する。逆の場合には逆である。これは、まったくただ、商人が取引する商品を生産する産業資本の生産性の高低にかかることである」(318頁)

*<価格の単位>1ポンド=20シリング 1シリング=12ペンス

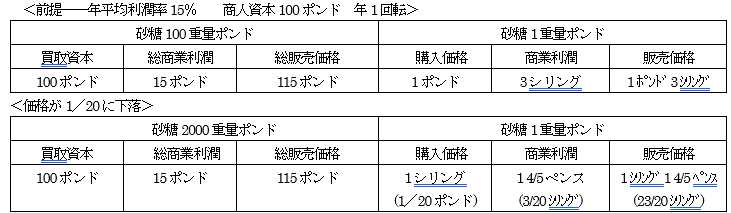

砂糖製造者からの砂糖の購入価格が下落したらどうなるでしょうか? マルクスは前後比較しています。比較しやすいよう一覧表にしてみました。

購入価格が下落しても商人資本が取得する利潤量には変化はありませんが、単位商品量(砂糖1重量ポンド)あたりの販売価格は下落し、利潤量も減少しています。この砂糖の販売価格の下落は砂糖の生産性の上昇によるものです。砂糖価格の下落は商人の意思とは何の関係もありません。オランダ東インド会社の例を持ち出してきて「商品を一個当たりではわずかな利潤でたくさん売ろうとするか、それとも一個当たり大きな利潤で少し売ろうとするかは、商人の考えしだいだ」(318頁)という見解を、「ばかげたもの」(同前)であると一蹴しています。

商人は商品の仕入価格(購入価格)に利潤を加えて販売します。一見すると販売価格をいくらにするかは商人の考え次第であるかのようです。そうではありません。商品の販売価格には商人の自由意思によっては決められない限界が二つあるとマルクスは言います。

「彼〔商人〕の販売価格にとっての二つの限界として、一方には彼の自由にならない商品の生産価格があり、他方にはやはり彼の自由にならない平均利潤率がある。彼が自由に決定できるただ一つのこと、といってもその場合にも彼の処分できる資本の大きさやその他の事情が関係してくるのであるが、そのただ一つのことは、彼が高い商品を取引しようと思うか安い商品を取引しようと思うかということだけである。それゆえ、彼がそれをどのように取り扱うかは、まったくただ資本主義的生産様式の発展度によって定まることであって、商人の思うままになることではないのである」(同前)

生産価格ですが、すでに明らかにされているように、産業資本の生産条件によって決まるのであって、商業資本はこれに僅かな修正を加えるに過ぎません(修正といっても商人資本の意思とは全く関係がありません)。平均利潤も同様です。商人が自由に決められるのは高い商品を取引するか、安い商品を取引するかといったレベルのことです。

販売価格を恣意的に自由に決められるという俗見はどこから生じるか?

しかし販売価格は商人によって自由に恣意的に決められていると広く思われていることも確かです。

「あの通俗的な先入見、それはまた、利潤などについてのまちがった見解がすべてそうであるように、単なる商業の考え方や商人的な先入見から生ずるのであるが、そのような先入見を支えているものは、なかんずく次のような事情である」(319頁)

商人は自由に販売価格を決定することができるというのは俗見なのですが、マルクスは、それは根拠のないことではないとしています。それは商業についての通俗的観念や商人自身の先入見を支持する事象があるからだと言って、主要な事象を数点列挙しています。

第一点。「競争の諸現象。しかし、これは、ただ、総商人資本の持分所有者である個々の商人のあいだへの商業利潤の分配に関係があるだけである。たとえば、ある商人が競争相手を倒すために安売りをする場合」(319頁)

商人間における安売競争は、販売価格を商人が恣意的に決定しているかのように見えます。

第二点。「ロッシャー教授流の経済学者ならば、ライプツィヒで相変わらず次のような妄想を抱くことができる。すなわち、販売価格の変動をひき起こしたものは、「賢明と人道」という原因であって、この変動は生産様式そのものの変革の結果ではなかったのだ、というのである」(同前)

この第二点はピンときません。実はこの文章は、草稿では、別の個所にありました(しかも注記文として)。エンゲルスはそれをここに移してきたのでした。しかしこれはロッシャーの俗見を紹介しているだけで、このような観念が生じた背景には触れていません。エンゲルスのこの編集は不適切のように思えます。

第三点(草稿は第二点)。「労働の生産力が高くなったために生産価格が下がり、したがってまた販売価格も下がれば、しばしば需要が供給よりももっと速くふえ、またそれとともに市場価格が上がって、そのために販売価格が平均利潤よりも高い利潤をあげることがある」(同前)

労働生産力の上昇を契機として生じる価格現象は、商人の自由意思による価格決定のように見えます。

第四点(草稿には付番なし)。「商人が自分の事業でより大きな資本をより速く回転させるために販売価格を引き下げることもある(これは、つねに、彼が価格につけ加える普通の利潤を引き下げることにほかならない)。これ(ら)は、すべて、商人どうしのあいだの競争だけに関することである」(同前)

商人が販売価格を引き下げれば、商品をより速く売り抜けることができるので、それだけ資本の回転を高めることを可能にします。しかし自分の利潤を犠牲にすることになるので、このやり方は長続きしません。これは本章のテーマである<商人資本の回転は、販売価格にどのような影響を及ぼすか>に似ているのですが、因果関係が逆です。

なお、以上の諸点は「商人どうしのあいだの競争だけに関することである」と断りが入っています。『マルクス経済学レキシコン①競争篇』には「Ⅲ当事者からみた競争」という項目のうちの「商人のあいだの競争」としてこの箇所が引用されています。競争にも色々な側面があるということです。考えさせられます。

ここまで(第17段落まで)読んだところで、時間が来てしまいました。次回は第18段落「すでに第一部で述べたように」で始まる段落)からになります。本章のテーマである、商人資本の回転と販売価格との関係が考察されます。できれば最後まで読み切りたいと思います。

8月からは月2回のペースになります。もう一回は23日(会場は同じ)です。よろしくお願いします。

(雅)

|