2月22日、第2期学習会(通算229回目)を開きました。第4篇「商品資本および貨幣資本の商品取引資本および貨幣取引資本への(商人資本への)転化」の第17章「商業利潤」に入り、4分の1ほど(第14段落まで)読みました。以下はその報告ですが、逐条解説のようになってしまいました。

第4篇 商品資本および貨幣資本の商品取引資本および貨幣取引資本への(商人資本への)転化

第17章「商業潤」その1(第14段落まで)

前章(第16章)では、商品取引資本(以下商人資本と呼ぶ)とは何か、さらに、その機能および効果が明らかにされました。商人資本といえども自立した資本として機能するかぎり、それは利潤を獲得しなければなりません。それはどのようにして可能なのでしょうか?

前提――商人資本は価値も剰余価値も生み出さない

まず冒頭の段落を引用します。

「第二部で見たように、流通部面での資本の純粋な諸機能――産業資本家が第一に自分の商品の価値を実現し第二にこの価値を商品の生産要素に再転化させるために行なわれなければならない諸操作、商品資本の変態W′−G−Wを媒介するための諸操作、つまり売りと買いという行為――は、価値も剰余価値も生まない。むしろ、この操作のために客観的には商品に関して必要な、主観的には資本家に関して必要な時間は、価値や剰余価値の形成にとっての限界をつくりだすということが示された。商品資本の一部分が商品取引資本の姿をとるということや、商品資本の変態を媒介する諸操作が一つの特殊な部類の資本家の特殊な業務として、または貨幣資本の一つの部分の専有機能として現われるということによっては、商品資本そのものの変態について言えることはもちろん少しも変えられはしない。商品の売りと買い――そして商品資本の変態W′−G−Wは要するにこれである――が産業資本家自身によって行なわれても、それはけっして価値や剰余価値を創造する操作ではないとすれば、それは、産業資本家によってではなく他の人々によって行なわれても、価値や剰余価値を創造する操作になることはできない。さらに、社会的総資本のうちの、再生産過程が流通過程によって中断されないで連続的であるためにはつねに貨幣資本として利用可能でなければならない部分――このような貨幣資本は価値も剰余価値も創造しないとすれば、それは、産業資本家によってではなく他の部類の資本家によって同じ諸機能の遂行のために絶えず流通に投ぜられることによっても、価値や剰余価値を創造するという性質を得ることはできない」(292-293頁)

産業資本家が行う流通操作が価値も剰余価値も生まないことは、その操作を商人資本の特殊な業務とすることによって変わることはありません。また、再生産過程が流通過程によって中断されないために産業資本が準備する貨幣資本(貨幣準備)が価値や剰余価値を創造する性質を持たないように、同じ機能のために商人資本家によって流通に投ぜられる貨幣資本もその性質を持つことはできません。

商人資本(商品取引資本)の本来の機能は社会的物質代謝の媒介である

「こういうわけで、商品取引資本――それと結びついていることがある保管や発送や運輸や仕分けや小売りのようなすべての異質的な機能を取り去って売るための買いというその本来の〔真の〕機能に限定して見たそれ――は、価値も剰余価値も創造しないのであり、ただ、価値と剰余価値との実現を媒介し、また同時に諸商品の現実の交換、ある人の手から他の人の手への商品の移行、社会的物質代謝を媒介するだけである」(293頁)

商品取引資本 (商人資本)は、価値も剰余価値も形成しないのですが、その一方で、諸商品の価値と剰余価値の実現と諸商品の現実の交換すなわち社会的物質代謝を媒介するという重要な役割を果たします。

商品取引資本 (商人資本)の利潤を考察するうえで、前章と同様、売買という本来の流通機能と結びついた「異質的機能」は除外されます。その機能として「保管や発送や運輸や仕分けや小売り」が挙げられています。異質的機能とは生産的機能ですが、そのうち「小売り」については果たして生産的機能なのかと疑問が沸いてきます。小売りは一般に販売という純粋な流通行為と見なされているからです。後日、草稿を調べたところには英語でRetailing\Dividingとありました。さらに辞書を調べると、retailはラテン語のtaliareに由来し、それは「分割する、切る」という意味を持っているとありました。総合すると、Retailingは「小分け」のことであり、ここでは「小売り」ではなく「小分け」といった訳語を当てるのが適切と思われます。

商人資本も産業資本と同様に年間平均利潤を得なければならない

商人資本は剰余価値を形成しないにも関わらず、産業資本と同様に年平均利潤を得ています。どうしてそれが可能なのでしょうか?

「とはいえ、産業資本の流通段階も生産と同様に再生産過程の一段階をなしているのだから、流通過程で独立に機能する資本もいろいろな生産部門で機能する資本と同様に年間平均利潤をあげなければならない。もし商人資本が産業資本よりも高い百分率平均利潤をあげるならば、産業資本の一部分は商人資本に転化するであろう。もし商人資本がより低い平均利潤をあげるならば、反対の過程が起きるであろう。商人資本の一部分は産業資本に転化するであろう。商人資本よりもたやすくその職分、その機能を変えることのできる資本部類はないのである」(同前)

商人資本にも年平均利潤がもたらされる理由が述べられています。資本にとって流通は再生産の不可欠の過程です。したがって商人資本として独立しても、この資本も年平均利潤がもたらされなければなりません。そうでないなら商人資本の自立は不可能となってしまいます。商人資本は産業資本と競争関係に置かれ一般的利潤率の形成に参加することになります。

商人資本は剰余価値を生み出さないので、商業利潤は「明らかに生産的資本全体が生みだした剰余価値の一部分」だということになります。そこで「どのようにして商人資本は、生産的資本が生みだした剰余価値または利潤のうちから自分のものになる部分を自分に引き寄せるのか?」(同前)という問題が提起されることになります。

商業利潤の外観――購買価格を越える販売価格の超過分

「商業利潤は単なる追加であり、商品の価値を越えての商品の価格の名目的な引上げであるということは、外観でしかない」(同前)

商品価値を「越えて」というのは、誤った外観です。でも「商人は彼の利潤を彼が売る商品の価格から引きだすよりほかはないということは明らかであり、また、彼が自分の商品の販売によってあげるこの利潤は、彼の購買価格と彼の販売価格との差額に等しく、購買価格を越える販売価格の超過分に等しくなければならないということは、もっと明らか」(同前)です。

商人資本は流通過程で購買と販売を繰り返します。そうである以上、商人は商業利潤を「商品の価格から引きだすよりほかは」なく、商業利潤は「購買価格を越える販売価格の超過分」でしかないことになります(*)。

*ただし購買と販売には「追加費用(流通費)が商品にはいること」がありえます。その場合には「購買価格を越える販売価格の超過分は単に利潤だけを表わしてはいない」ことになるのですが、「研究を簡単にするために、さしあたりは、このような費用ははいってこない」(同前)ものと想定されます。したがって、ここでは商業利潤は購買価格を越える販売価格の超過分にピッタリ等しいことになります。

産業利潤と商業利潤との違い

商業利潤の性格を明ら

かにするために産業利潤と比較されます。

「産業資本家の場合には、彼の商品の販売価格と購買価格との差額は、その商品の生産価格と費用価格との差額に等しく、または、社会的総資本を見る場合には、諸商品の価値と資本家にとっての諸商品の費用価格との差額に等しく、この差額はまた、諸商品に対象化されている労働の総量が諸商品に対象化されている支払労働の量を越える差額に帰着する」(294頁)。

「商品の販売価格と購買価格との差額」という外観は産業利潤も商業利潤も同じです。でも大きな違いがあります。産業資本の場合、「産業資本家によって買われた商品が販売可能な商品として再び市場に投げ返される前に、それらの商品は生産過程を通るのであり、この過程では後に利潤として実現されるべきその商品の価格成分がはじめて生産される」(同前)ことになります。

「ところが、商品取引業者の場合はそうではない。商品が彼の手のなかにあるのは、ただ、商品がその流通過程にあるあいだだけのことである。彼は、生産資本家によって開始された商品の販売、その価格の実現をただ続行するだけであり、したがって、商品が新たに剰余価値を吸収することができるような中間過程を通らせはしないのである。産業資本家は、流通では、それまでに生産された剰余価値または利潤をただ実現するだけであるが、商人は、それとは反対に、流通のなかで流通によって自分の利潤をただ実現するだけではなくはじめてそれを得なければならない」(同前)

産業資本家は、流通では、生産された剰余価値(=利潤)を実現するだけですが、商人資本家は、流通のなかで利潤を得なければなりません。でもどうしたらそのことが可能になるでしょうか?

「こういうことは、ただ次のことによってのみ可能であるように見える。すなわち、産業資本家が商人に生産価格で売った商品、または、総商品資本を見る場合には、価値どおりに売った商品を、商人が生産価格よりも高く売り、その価格に名目的な追加をし、したがって、総商品資本を見れば、それを価値よりも高く売って、その実質価値を越える名目価値の超過分を取りこむということ、一口に言えば、商品をそれが値するよりも高く売るということによって、である」(同前)

商業利潤が商品資本の「実質価値を越える名目価値の超過分」だというのは、誤っています。マルクスはそのことを、数字を挙げて証明しようとしています。

「このような追加の形態は、次のような場合には非常に簡単にわかる。たとえば1エレのリンネルが2シリングだとしよう。私がそれを転売して10%の利潤をあげようと思えば、私はその価格に10分の1をつけ加えなければならない。つまり、1エレを2シリング2・2/5ペンスで売らなければならない。そうすれば、その現実の生産価格と販売価格との差額は2・2/5ペンスであって、これは2シリングについて10%の利潤である」(同前)

商人資本家が1エレのリンネルを2シリングで買いそれを2シリング2・2/5ペンスで売るなら10%の利潤を獲得することになります。わかりにくいのは次の一節です。

「この場合には私が実際に買い手に1エレを売る価格は、ほんとうは1・1/10エレの価格である。または、結局同じことになるが、ちょうど、私が買い手には10/11エレだけを2シリングで売って、1/11エレは自分のところに残しておくようなものである。じっさい、1エレの価格を2シリング2・2/5ペンスと計算して、私は2・2/5ペンスで1/11エレを買いもどすことができるのである。だから、これは、商品の名目的な価格引上げによって剰余価値または剰余生産物の分けまえにあずかるための回り道でしかないであろう」(同前)

商人は2シリングで購入した1エレのリンネルを2シリング2・2/5ペンスで販売しますが、その販売価格「ほんとうは1・1/10エレの価格である」とは一体どういうことでしょうか? 1エレ2シリングのままなら2シリング2・2/5ペンスは1・1/10エレのリンネルになります。しかし商人は買った商品を増量して売るのではありません。それなのにマルクスは、なぜ「ほんとうは」などと言うのでしょうか? その次の例では、1エレを買ったときより高く売っています。この場合は2・2/5ペンスの利潤を得ることができるので、これは「買い手には10/11エレだけを2シリングで売って、1/11エレは自分のところに残しておくようなもの」、もしくは「1エレの価格を2シリング2・2/5ペンスと計算して、私は2・2/5ペンスで1/11エレを買いもどすことができる」というのはまだ理解できます。これは「商品の名目的な価格引上げによって剰余価値または剰余生産物の分けまえにあずかるための回り道でしかないであろう」というのです。価格引き上げによって商業利潤を得ることは剰余価値もしくは剰余生産物の分けまえを得るのと同じだということを言わんがために、このような「回り道」を持ちだしているようなのですが、それにしてもスッキリしません(※)。

※この記述に対し、「回り道」の例は、商業利潤が「商品価値を越える名目的価格の超過分」だとする観念が誤りだということを明らかにしている、とのコメントが寄せられました。回り道の例では、商業利潤が「1/11エレは自分のところに残しておくようなもの」だとか「2・2/5ペンスで1/11エレを買いもどすことができる」といった形で説明されているのですが、実際にはこのような形で取引が行われるのではありません。マルクスは、このような「回り道」の例を持ち出すことによって、商業利潤についての通俗的理解の誤りを明らかにしている、と理解すべきです。この部分の報告は訂正されなければなりません。

商業利潤は商品価格の名目的引き上げから生じるという観念は商業資本に対する見方から来ている

「これは、商品の価格引上げによる商業利潤の実現がさしあたり現象として現われる姿である。そして、じっさい、利潤は商品の名目的な価格引上げから生ずるという、すなわち商品を価値よりも高く売ることから生ずるという全観念は、商業資本の考え方〔見方〕から生まれた」(295頁)

一般に商業資本は「譲渡所得」を獲得する資本だと見なされ、それは当然だと思われています。名目的価格引き上げは実際に行われていることなので、商業利潤は商品を価値よりも高く売ることから生じるという観念が出てくるのは避けられないということだと思います。

商人が商品を生産価格よりも高く売るとしたのは、産業資本家が商人に生産価格で売ると仮定したからである

「資本主義的生産様式を支配的な生産様式として前提すれば、商業利潤はこのような仕方で実現されるのではないということがわかる(ここで問題にするのは、つねにただ平均だけであって、個々の場合ではない)」(同前)とあります。資本主義的生産様式が支配的だということは、価値法則がとことん貫かれることを意味します。だから商品が生産価格(平均的には価値)よりも高く売られることで商業利潤が得られるということは排除されます。それにも関わらず「商品取引業者が彼の商品にたいするたとえば10%の利潤を実現することができるのは、ただ、彼がその商品を生産価格よりも10%高く売るからにほかならない、とわれわれが想定するのはなぜであるか?」(同前)とマルクスは自問し、次のように答えています。

「それは、われわれが、この商品の生産者つまり産業資本家(彼は産業資本の人格化として外界にたいしてはつねに「生産者」として現われる)がその商品を商人に生産価格で売った、と仮定したからである。もしも商品取引業者の支払うその商品の購買価格がその生産価格に等しく、究極的にはその価値に等しく、したがって商品の生産価格が、究極的には価値が、商人にとっての費用価格を表わすとすれば、じっさい、商人の購買価格を越える彼の販売価格の超過分――ただこの差額だけが彼の利潤の源泉となる――は、その商品の生産価格を超えるその商業価格の超過分でなければならず、究極において商人はすべての商品をその価値よりも高く売らなければならない」(295頁)

産業資本家が自らの生産物を商人に生産価格(究極的には価値)で売ったと仮定すれば、その購買価格は商人にとって費用価格となり、そして購買価格(費用価格)を越える販売価格の超過分が商業利潤になります。そうなると商人はその商品を生産価格(価値)を越える価格で販売することにならざるをえません。

産業資本家が商人に生産価格で売るとの仮定はどのようにしたら成り立つか?

「しかし、産業資本家が商人に商品を生産価格で売るということは、なぜ仮定されたのか? というよりも、この仮定ではどういうことが前提されていたのか?」(同前)

そもそも産業資本家が商人に商品を生産価格で売るということが成り立つためにはどんな前提が必要になるか、という問題です。

「それは、商業資本(ここで問題にするのはただ商品取引資本としての商業資本だけである)は一般的利潤率の形成には加わらないということである」(同前)

前篇で一般的利潤率の形成が論じられたのですが、そこには商業資本は加わりませんでした。どうしてでしょうか?

「一般的利潤率の論述ではどうしてもこの前提から出発せざるをえたかったのであるが、そのわけは、第一には、商業資本そのものがそのときにはわれわれにとってまだ存在しなかったからであり、第二には、平均利潤、したがってまた一般的利潤率が、さしあたりはどうしても別々の生産部面にある産業資本によって現実に生産される利潤または剰余価値の平均化として展開されざるをえなかったからである。これに反して〔これに対して〕、商人資本では、われわれが問題にするのは、利潤の分配には参加するがその生産には参加しない資本である。だから、今度は以前の論述を補足することが〔草稿「訂正されるか、むしろ補足される(完全なものにされる)」〕必要になるのである」(同前)

前篇での考察においては、商業資本はまだ存在せず、そのためこのことを前提に論じられなければならなかったからだ、と。『資本論』の展開方法からいっても当然のことだと思うのですが、その場合、産業資本は生産機能に加え流通機能もあわせて担うことが想定されているのかハッキリしません。いずれにせよ、自立して機能する商業資本が存在するとなると一般的利潤率についてのこれまでの記述は補足されなければなりません。

商業資本は一般的利潤率の形成に参加する――商業資本家は商品を価値以下の価格で買い価値どおりの価格で売る

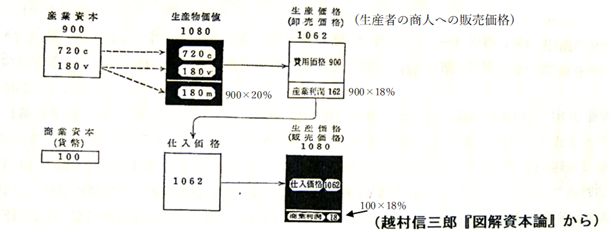

「一年間に前貸しされる産業資本の総額は720c+80v=900(単位はたとえば100万ポンド)で、m’は100%だとしよう。そうすれば、生産物は720c+180v+180m〔=1080〕である。次にこの生産物または生産された商品資本をWとすれば、Wの価値または生産価格(というのは両者は諸商品の総計については一致するのだから)は1080であって、総資本900についての利潤率は20%である。この20%は、前に述べたところによれば、平均利潤率である。なぜならば、ここでは剰余価値は、別々な構成をもつあれこれの資本にたいしてではなく、平均構成をもつ総産業資本にたいして計算されているからである。だから、Wは1080で、利潤率は20%なのである。ところで、この900ポンドの産業資本のほかになお100ポンドの商人資本が加わって、これもその大きさに比例して産業資本と同じ利潤の分けまえを取ると仮定しよう。前提によれは、この商人資本は総資本1000の10分の1である。そこで、商人資本は10分の1の割合で総剰余価値180の分けまえにあずかり、したがって18%という率の利潤を手に入れる。だから、実際には、総資本の残りの10分の9のあいだに分けられる利潤はたった162しかない。すなわち、900という資本にたいしてはやはり18%である。だから、Wが産業資本900の所有者たちによって商品取引業者に売られる価格は720c+180v+162m=1062である。そこで、商人が自分の資本100に18%の平均利潤をつけるとすれば、彼は諸商品を1062+18=1080で、すなわち諸商品の生産価格で、または総商品資本を見ればその価値で、売ることになる。といっても、彼は 彼の利潤をただ流通のなかで流通によってあげるのであり、ただ彼の購買価格を越える彼の販売価格の超過分によってあげるのではあるが。しかし、それにもかかわらず、彼はそれらの商品を価値よりも高く、または生産価格よりも高く、売るのではない。というのは、彼がそれらの商品を価値よりも安く、または生産価格よりも安く、産業資本家から買ったからにほかならないのである」(295-296頁)

まず商業資本が存在しないことが前提されます。一年間に前貸しされる産業資本の総額が900(内訳720c+80v)で、一般的利潤率が20%だとすると、商品の総価格は1080(720c+180v+180m)になります。

今度は産業資本のほかに商業資本が存在するものとします。その資本額が100とすると、産業資本とあわせた総資本額は1000(900+100)になり、利潤率は18%になります(180m/1000)。すると総剰余価値180を産業資本家と商業資本家とのあいだで分け合い、産業資本家は180のうちの9/10である162を、商業資本家はその1/10である18を得ることになります。だから産業資本家から商業資本家に売られる商品の価格は1062(720c+180v+162m)になり、そして商業資本家は、1062に18を加えて1080で商品を消費者に売ることになります。彼は産業資本家から価値(または生産価格)よりも安い価格で商品を買い、それを価値どおりの価格で売るというわけです。このようにして「商人資本は、それが総資本のなかに占める割合に比例して、一般的利潤率の形成に規定的に参加する」(296頁)ことになります。

生産価格のいっそう詳しい限定的規定――平均利潤率は生産的資本の総計+商業資本にたいして計算される

商業資本が入ってくると生産価格の規定はどうなるでしょうか?

「生産価格の意味は、やはり、商品の費用(商品に含まれている不変資本価値・プラス・可変資本価値)・プラス・それにたいする平均利潤、に等しい商品価格と考えられるべきである。しかし、この平均利潤は今度は別の規定を与えられている」(同前)

この規定はこれまでと同じなのですが、平均利潤については別の規定が与えられるというのです。具体的には次のようになります。

「それは、生産的資本の総体が生みだす総利潤によって規定されている。しかし、それは、前述のように生産的資本の総計が900で利潤が180ならば平均利潤率は180/900=20%だというように生産的資本の総計にたいして計算されるのではなく、900が生産的資本で100が商業資本ならば平均利潤率は180/1000=18%だというように生産的資本の総計・プラス・商業資本にたいして計算されるのである。だから、生産価格はk(費用)+18であって、k+20ではないのである。平均利潤率には、総利潤のうち商業資本の手に落ちる部分がすでに算入されている。それゆえ、総商品資本の現実の価値または生産価格はk+p+h(このhは商業利潤)に等しいのである。つまり、生産価格または産業資本家自身が売る場合の価格は、商品の現実の生産価格よりも小さいのである。または、諸商品の総体を見れば、産業資本家階級がそれを売る価格は、その価値よりも小さいのである」(296-297頁)

生産的資本(産業資本)が生みだす総利潤の額は同じで180のままです。しかしそれは今度は「平均利潤率は180/1000=18%だというように生産的資本の総計・プラス・商業資本にたいして計算される」ようになります。「だから、生産価格はk(費用)+18であって、k+20ではないのである」とありますが、このkは商業資本にとっての費用価格だと解されます。これは産業資本からの商品の買入価格であり1062(900に18%の利潤を加えた額)になります。すぐあとに「それゆえ、総商品資本の現実の価値または生産価格はk+p+h(このhは商業利潤)に等しいのである」とありますが、こちらのkは生産的資本(産業資本)にとっての費用価格だと解されます。総商品資本の現実の価値または生産価格はk+p+h=900+162+18=1080になるからです(最初のkとあとのkとが同じではないのは解せないのですが、このように解釈しました※)。

※ここに出てくる二つのkは異なるとの解釈は誤りでした。「生産価格はk(費用)+18であって、k+20ではない」のkは、c+vすなわちここでは720c+180v=900と解すべきでした。筆者は少し前の段落で1062+18=1080という式があるので、kは1062(900c+162p)だと思い込んでしまったのですが、k+18の「18」は利潤率18%の平均利潤と解すべきでした。すると生産価格は900+162(900k+18%の平均利潤162p)=1062となり、これは産業資本にとっての生産価格(商人の購入価格)になります。後に出てくるk+p+h(このhは商業利潤)は900+162+18であり、kは900です。つまり、どちらの場合もkは900になります。

「つまり、生産価格または産業資本家自身が売る場合の価格は、商品の現実の生産価格よりも小さいのである。または、諸商品の総体を見れば、産業資本家階級がそれを売る価格は、その価値よりも小さいのである。たとえば前にあげた例では、900(諸費用)・プラス・900の18%、すなわち900+162=1062である」(297頁)

そのあとに「ところで、商人は自分にとって100の費用がかかる商品を118で売ることによって、確かに18%を上乗せする。しかし、それだからといって、彼が100で買った商品は118の価値があるのだから、彼は商品をその価値よりも高く売ることにはならない」(同前、この部分は新日本出版訳を採用)という文章があります。ここで述べられている内容は間違っていないのですが、新日本出版社刊『新版資本論』は、記述に厳密さを欠くとして注記しています。指摘は正しいように思われます(※)ので、参考に以下引用します。

〔前段落以下の行論から見て、「ところで」以下の記述は厳密さを欠くと思われる。商人は、100で買った商品を118で売るのではなく、1062で買った商品を1080で売る。100の資本で1062の商品を買うために、彼は,自分の資本を10.62回回転させなければならない。したがつて、1回転につき彼は100で買った商品を約101.7で売り、約1.7の利潤を得る。それを10.62回繰り返すことで、彼は1年間に18の利潤を得、年利潤率は平均利潤率と同じ18%になる。もちろん、彼が買った100の商品は約101.7の価値があるのだから、彼が商品をその価値よりも高く売ることにはならない。……〕(『新版資本論9』489-490頁)

※筆者は『新版資本論』訳注のこの指摘は「正しいように思われる」と書きましたが、この訳注は意味を取り違えていて適切な注記とはいえない、との指摘がありました。商業資本が100で買った商品を118で売るとするからこの資本の回転数は年1回になるのであって、ここでは100の商業資本が10.62回転して1062の商品を購入するとは想定されていない、と。実は、この箇所には現行版と草稿とのあいだに相違点があります。エンゲルスは数字を修正しているのです。現行版にある118と18%は、草稿では110と10%です。修正がなければ、この箇所の意味を取り違えることがなかったように思えます。ここでは商人は、商品を価値以上で売ることによって利潤を得るのではないということです。資本の回転はここではまだ問題になっていません。

いっそう詳しい生産価格の規定ではどうなるか

「われわれは以上に述べたようないっそう詳しい意味で生産価格という表現を保持しておこうと思う。そうすれば、産業資本家の利潤は商品の費用価格を越える生産価格の超過分に等しいということも、この産業利潤とは違って、商業利潤は、商人にとっての商品の購買価格である生産価格を越える販売価格の超過分に等しいということも、しかし商品の現実の価格は、商品の生産価格・プラス・商業利潤に等しいということも、明らかである。産業資本は剰余価値としてすでに商品の価値に含まれている利潤を実現するだけであるが、商業資本が利潤を実現するのも、ただ、産業資本によって実現される商品の価格ではまだ剰余価値または利潤の全部が実現されてはいないからこそである。このように、商人の販売価格が購入価格を越えるのは、販売価格が総価値を越えるからではなく、購入価格が総価値に満たないからである」(297頁)

これは「以上に述べたようないっそう詳しい意味で生産価格という表現を保持」するとしたうえでの記述になっています。

具体的例では、平均利潤率はいまや20%ではなく18%になっています。産業資本家にとっての生産価格は1080ではなく、900+産業利潤162=1062になります。そして商業資本家の販売価格は、購入価格(=生産価格)1062+商業利潤18=1080になります。詳しい規定のもとでは、生産価格は価値以下になり、最終的には商人によって価値どおりで販売されることになります。

「こうして、商人資本は、剰余価値の生産には参加しないにもかかわらず、剰余価値の平均利潤への平均化には参加するのである。それゆえ、一般的利潤率は、すでに、商人資本に帰属するべき剰余価値からの控除分、つまり産業資本の利潤からの控除分を含んでいるのである」(同前)

産業利潤と商業利潤は反比例する その限りでは商人資本の介在は平均利潤率を引き下げる

「以上に述べたことから次のようになる。

(1) 産業資本にたいする商人資本の割合が大きければ大きいほど、産業利潤の率はそれだけ小さく、逆ならば逆である。

(2) 第一篇で明らかにしたように、利潤率はつねに現実の剰余価値の率よりも小さい率を表わしており、言い換えれば、労働の搾取度をつねに過小に表わしていて、たとえば前述の720c+180v+180mという場合には100%の剰余価値率をたった20%の利潤率として表わしているのであるが、この割合は、いま商人資本の手にはいる分けまえを計算に入れることによって平均利潤率そのものがさらに小さいものとして、この場合では20%ではなく18%として現われるかぎりでは、さらにいっそうかたよってくる〔背離する〕。だから、直接に搾取する資本家の利潤の平均率は、利潤の率を、現実にそうであるよりも小さいものとして表現するのである」(297-298頁)

この2点は特に説明は必要ないでしょう。

ここまで(第14段落まで)読み進めたところで、時間となってしまいました。こんな調子ですので、本章はあと2回ほど掛かりそうです。

(雅)

|