1月25日に第2期学習会(通算228回目)を開き、第4篇「商品資本および貨幣資本の商品取引資本および貨幣取引資本への(商人資本への)転化」の第16章「商品取引資本」の最後の3段落(第33段落から)を検討しました。これを終えて第17章「商業利潤」に入る予定だったのですが、第16章に思った以上に時間を要してしまい、入ることが出来ませんでした。

今回検討した部分は3段落と範囲は少なかったのですが、各段落は結構難解なうえ、筆者のレポートが十分ではなかったこともあって、議論が錯綜してしまいました。ここでは議論も踏まえて丁寧に報告しようと思います。

第4篇 商品資本および貨幣資本の商品取引資本および貨幣取引資本への(商人資本への)転化

第16章 商品取引資本(第33段落から)

(第33段落)

商人資本は買いと売りを順番にではなくこれらを同時に行なうことが出来る

「商人資本がその価値量いっぱいにまず商品を買って次にそれを売るという前述のような回転だけをするということは、必要ではない。むしろ、商人はこの両方〔買いと売り〕の運動を同時に行なうのである。その場合には彼の資本は二つの部分に分かれる。その一方は商品資本から成っており、他方は貨幣資本から成っている。こちらでは彼は商品を買って自分の貨幣を商品に転化させる。あちらでは彼は商品を売って商品資本の別の部分を貨幣に転化させる。一方では彼の資本が貨幣資本として彼のもとに還流し、他方では彼のもとに商品資本が流れてくる。一方の形態で存在する部分が大きければ大きいほど、他方の形態で存在する部分はそれだけ小さい。この大小はかわるがわる生じて平均される。……」(288-289頁)

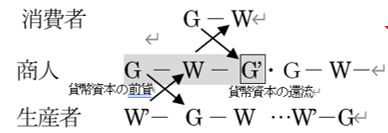

これまでは、ある産業資本が一つの生産期間で生産した商品を商人資本が一括して買い取って売るという想定でした。商人資本は貨幣資本前貸しして商品資本を買い、次にそれを売って貨幣資本を全額回収するという順序で事態が進行しました。この場合、商人資本は貨幣資本を持っているか商品資本を持っているかのどちらかになります。しかし、商人資本は買いと売りを同時に行うことができ、すると商人資本は貨幣資本と商品資本の両方を同時に持つことになります。商人の資本額が与えられているとすると、一方の形態が大きくなれば、もう一方の形態が小さくなります。両者は相殺関係にあります。もし商人資本が多くの産業資本と取引をするなら、貨幣資本と商品資本の量も比率も変化します。

信用制度と結びつくなら商人資本の貨幣資本はよりいっそう節約される

「……流通手段としての貨幣の充用に支払手段としての充用やその上に成長する信用制度が結びつけば、商人資本の貨幣資本部分は、この商人資本が行なう取引の大きさに比べてさらにいっそう減少する。私が1,000〔3,000――が正しいと思われる〕ポンド・スターリングの葡萄酒を三か月後払で買って、三か月たたないうちにそれを現金で売ってしまえば、この取引のためには一文(もん)も前貸しする必要はない。この場合には、ここで商人資本の役をする貨幣資本が、貨幣資本としての形態にある産業資本そのもの、貨幣の形態でそれ自身に帰ってくる産業資本そのもの以外のなにものでもないということも、白日のように明らかである。(1,000〔3,000〕ポンド・スターリングの商品を三か月後払で売った生産者がそれにたいする手形すなわち債務証書を銀行で割引してもらえるということは、少しも事柄を変えるものではないし、また商品取引業者の資本とはなんの関係もないことである。)」(289頁)

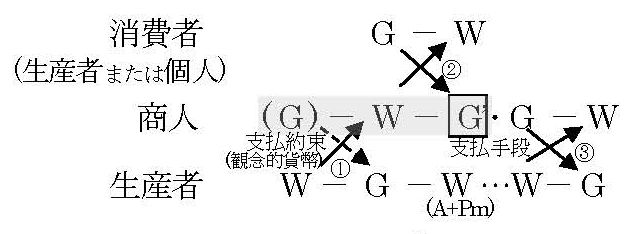

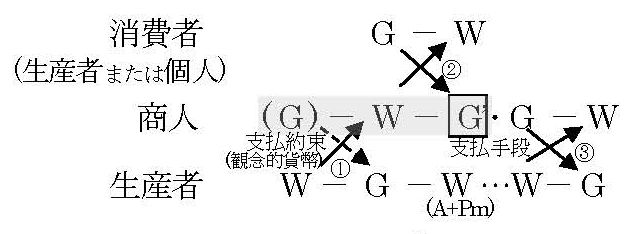

商人が三ヶ月後払いで3,000ポンドで葡萄酒を買うものと想定されています。商人は支払約束(これは口頭でも契約書でも構わない)によって葡萄酒を買います。この場合、貨幣は観念的に購買手段として機能し現金は登場しません(①)。三ヶ月後まで支払が猶予されています。もし三ヶ月後よりも前に(同時でも構わない)葡萄が売れれば貨幣が商人の手に入り(②)、商人はこの貨幣で代金を支払う(③)ことができます。すると商人は一銭も現金を使わずに商品流通を媒介したことになります。このことから、マルクスは「この場合には、ここで商人資本の役をする(figuriert、新日本出版訳は「として現われる」)貨幣資本が、貨幣資本としての形態にある産業資本そのもの、貨幣の形態でそれ自身に帰ってくる産業資本そのもの以外のなにものでもないということも、白日のように明らかである」と述べています。筆者(レポーター)は、マルクスが言っている意味をよく解しませんでした。というのも、この場合、商人資本は貨幣資本を前貸ししていないのに、「商人資本の役をする貨幣資本」というのがヘンに思われたからです。商人資本は実際に貨幣資本を前貸ししていないので、「商人資本の役をする貨幣資本」とは最初のGではないように思われます(だから筆者は図では最初のGは観念的貨幣だとして丸括弧で囲みました)。それは商人資本の循環運動(G)-W-G’のG’(図のG’)だとの指摘がありました。確かに、最初のGではないとすれば、それはG’だということになります。この場合商人は葡萄酒を売って得たG’で葡萄酒製造者に支払いをします。それは「産業資本の商品資本の貨幣形態」だということになります。筆者は納得しました。

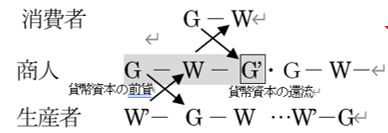

では商人が実際に貨幣資本を前貸しする場合(最初のGが登場する、本来のケース)、どうなるでしょうか? この場合も同様にG’は「産業資本の商品資本の貨幣形態」になります。G’が商品の代価だという点では同じだからです。しかしこの場合は、G’は同時に商人の貨幣資本の還流分でもあります(下図参照)。最初のGは商品資本の貨幣形態ではなく、商人があらかじめ用意したものです。商人は、商品の販売(W-G)を見越して貨幣資本を前貸するのです。最初の貨幣資本Gは商品流通を媒介するためのものです(これは「流通手段の前貸」と呼ばれます)。もう一方のG’は販売代金すなわち産業資本の商品資本の貨幣形態なのですが、商人は先行してGを前貸しているので、G’は商人資本の貨幣資本の還流としても現われます。

「……もしもそのあいだに商品の市場価格が10分の1だけ下がったとすれば、この商人は、全然利潤をあげないだけではなく、3,000ポンドのかわりに全部で2,700ポンドしか取り返さないことになるであろう。彼は、支払をするために、300ポンドをつけ足さなければならないであろう。この300ポンドは、ただ価格差の補整のための準備金として機能するだけであろう。しかし、同じことは生産者についても言える。もし生産者自身が下落した価格で売ったとすれば、彼もやはり300ポンドの損をしたであろう。そして、準備資本なしでは同じ規模で生産を再開することはできないであろう」(289頁)

ここでは商品の価格下落の影響が述べられています。商品が商人資本の手にある場合はその損失を商人資本が負い、産業資本が自分で商品を売る場合は産業資本が損失を負います。価格変動は流通現象なので、価格下落による損失は商品を所持する者が被ることになります。

(第34段落)

商人資本(商品資取引資本)の前貸貨幣資本は商品流通(商品の売買)のために存在する

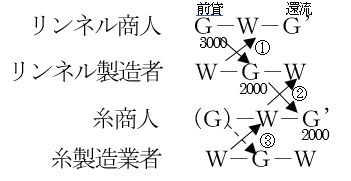

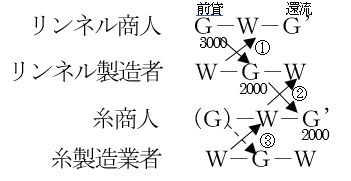

「リンネル商人は3,000ポンド・スターリングのリンネルを製造業者から買う(①)。製造業者はこの3,000ポンドのうちからたとえば2,000ポンドを、糸を買うために支払う。彼〔リンネル製造業者〕はこの糸を糸商人から買う(②)。〔リンネル〕製造業者が糸商人に支払う貨幣は、リンネル商人の貨幣ではない。なぜならば、リンネル商人はこの貨幣のかわりにこの金額だけの商品〔リンネル〕を受け取っているからである。それは製造業者自身の資本の貨幣形態である。いまこの2,000ポンドは糸商人の手のなかでは還流した貨幣資本として現われる。しかし、どの程度までそれは、リンネルが脱ぎ捨てた貨幣形態および糸がとった貨幣形態としてのこの2,000ポンドとは区別されるものとしての、還流した貨幣資本なのであろうか?……」(289頁)

まずリンネル商人は3,000ポンドを前貸しします。リンネル製造業者からリンネルを買い(①)、リンネル製造業者は3,000ポンドの売上代金から2,000ポンドを支出して糸商人から糸を買います(②)。リンネル製造業者が糸商人に支払う貨幣2,000ポンドは「リンネル商人の貨幣ではない」とあります。リンネル製造業者が糸商人に支払った2,000ポンドの出もとはリンネル商人が前貸した貨幣3,000ポンドなのにどうしてなのでしょうか? 「なぜならば、リンネル商人はこの貨幣のかわりにこの金額だけの商品を受け取っているからである」と。リンネル商人は確かにリンネル商品を受け取っており、取引は終了しています。それはもはや「リンネル商人の貨幣ではない」のです。リンネル製造業者は貨幣を受け取っています。「それは〔リンネル〕製造業者自身の資本の貨幣形態」以外の何ものでもありません。続く文章はどうでしょうか。

「もし糸商人が〔糸製造業者〕から掛けで買っておいて支払期限がくる前に現金で〔リンネル製造業者に〕売ってしまったとすれば(③)、この2,000ポンドのなかには、産業資本〔糸製造業者〕自身がその循環過程のなかでとる貨幣形態とは区別されるものとしての商人資本は、一文(もん)も含まれてはいない」(同前)

ここでは糸商人は糸製造業者から糸を掛けで買っています(③)。糸商人はそれを2,000ポンドでリンネル製造業者に売り、その代金で糸製造業者に支払いをします。この場合、糸商人は貨幣を全く支出していません。糸商人がリンネル製造業者に糸を売って得た2,000ポンド(G’)は、糸製造業者の商品資本の貨幣形態だということになります。

ここでマルクスは何を言わんとしているのでしょうか? ①と②の取引では、リンネル商人は実際に貨幣資本を前貸しています。これに対し③の取引では、糸商人は掛買をしており、実際には貨幣資本を前貸していません。貨幣資本が実際に前貸しされているか否かという点で、両者は異なります。マルクスは、商人自身が用意し流通に前貸した貨幣資本を取り上げているのです。そのことは、これに続く次の文章を読めば分かります。

「……商品取引資本〔商人資本〕は、このような、商品資本または貨幣資本の姿で商人の手のなかにある産業資本の単なる形態でないかぎりでは、貨幣資本のうち商人自身のものとして商品の売買に駆使される部分以外のなにものでもない。この部分は、生産のために前貸しされた資本のうち貨幣準備、購買手段としていつでも産業家の手にあっていつでも彼らの貨幣資本として流通しなければならないであろう部分を、縮小された規模で表わしている。この部分は今では縮小されて商人資本家の手中にあり、そのようなものとしていつでも流通過程で機能している。それは、総資本のうち、収入の支出を別とすれば、再生産過程の連続を維持するために絶えず購買手段として市場で流通しなければならない部分である。それは、再生産過程が速ければ速いほど、また支払手段としての貨幣の機能すなわち信用制度の機能が発達していればいるほど、総資本にたいする割合ではますます小さいのである」(289-290頁)

「商品資本または貨幣資本の姿で商人の手のなかにある産業資本の単なる形態でないかぎり」での商品取引資本、つまり商人資本によって前貸された貨幣資本の機能が抽出されています。もともと産業資本が果していた流通の機能を商人資本が代理して担うのです。商人資本によって前貸しされた貨幣資本は、流通手段として、ここに列挙されているような機能を果たします。信用制度が発達すればこの貨幣資本の総資本のうちに占める相対的割合は小さくなって行きます(ただし、産業資本は膨れ上がって行くので、商人の貨幣資本の絶対量は増えていくものと思われます)。

注38について

ここに注38があります。ラムジ、ヴェリ、セーが商人資本と運輸業とを混同していることが指摘され、そのあとS・P・ニューマンの見解が批判されています。ニューマンは、商人の仕事は「生産物に価値をつけ加える取引」であるとしています。しかし彼の言う価値とは「使用価値」のことである、彼は価値(交換価値)と使用価値とを混同していると批判されています。重要な論理展開なので、そのまま引用します。

「ニューマンのこの見解は根本的にまちがっている。商品の使用価値は、生産者の手にあるよりも消費者の手にあるほうが大きい。というのは、およそ使用価値は消費者の手のなかではじめて実現されるのだからである。じっさい、商品の使用価値は、その商品が消費の部面にはいったときにはじめて実現され、機能するようになるのである。生産者の手のなかでは、使用価値はただ潜勢的な形で存在しているだけである。しかし、人々は一つの商品に二度支払うのではない。すなわち、まずその交換価値に支払い、次にはまたその使用価値に特別に支払うのではない。私〔消費者〕はその交換価値に支払い、そのかわりに私はその使用価値を自分のものにするのである。そして、商品が生産者または中間商人の手から消費者の手に移ることによっては、交換価値は少しもふやされはしないのである」(290頁)

まとめ

最終段落(第35段落)は本章のまとめです。まず前半部分を引用します。

「商人資本は、流通部面のなかで機能している資本以外のなにものでもない。流通過程は総再生産過程の一段階である。しかし、流通過程では価値は、したがってまた剰余価値も、生産されはしない。ただ同じ価値量の形態変化が行なわれるだけである。じっさい、商品の変態のほかにはなにも行なわれないのであり、この変態そのものは価値創造や価値変化とはなんの関係もないのである。生産された商品の販売で剰余価値が実現されるとすれば、それは、剰余価値がすでにその商品のなかに存在しているからである。したがってまた、第二の行為、貨幣資本と商品(生産要素)との再交換〔商品資本の循環W-G-Wの第二段階つまりG-W(A+Pm)のこと〕では、買い手によって剰余価値が実現されるのではなく、ここではただ貨幣と生産手段や労働力との交換によって剰余価値の生産が準備されるだけである。それどころではない。このような変態に流通期間――そのあいだは資本がおよそなにも生産せずしたがって剰余価値も生産しない期間――が費やされるかぎりでは、この期間は価値創造の制限である。そして、剰余価値は、利潤率としては流通期間の長さにちょうど反比例するものとして表わされるであろう。それだから、商人資本は価値も剰余価値も創造しないのである。すなわち、直接には創造しないのである」(290-291頁)

この前半部分では、商人資本は流通過程のなかだけで機能する資本であること、流通過程では価値も剰余価値も創造されないだけでなく、流通期間は価値創造の制限となること、が述べられています。

商人資本は間接的に価値増殖を助ける

「……商人資本が流通期間の短縮に役だつかぎりでは、それは、間接には、産業資本家の生産する剰余価値をふやすことを助けることができる。商人資本が市場の拡張を助け資本家たちのあいだの分業を媒介し、したがって資本がより大きな規模で仕事をすることを可能にするかぎりでは、その機能は産業資本の生産性とその蓄積とを促進する。商人資本が流通期間を短縮するかぎりでは、それは前貸資本にたいする剰余価値の割合、つまり利潤率を高くする。商人資本が資本のよりわずかな部分を貨幣資本として流通部面に閉じ込めておくかぎりでは、それは、資本のうちの直接に生産に充用される部分を増大させる」(291頁)

資本は流通期間を無くすことはできません。ただ商人資本が流通期間の短縮に役立つなら、間接的に産業資本の価値増殖を助けることになります。そして商人資本は、市場を拡張し産業資本間の連関を積極的に媒介するなら、産業資本の蓄積を促進することになります。

以上で第16章は完了ですが、今回の報告は、筆者の勘違いが入っていないかか心配です。その点を考慮してお読みください。

(雅)

|