。 12月21日、第2期学習会(通算227回目)を開きました。第4篇「商品資本および貨幣資本の商品取引資本および貨幣取引資本への(商人資本への)転化」の第16章「商品取引資本」の後半(第14段落から)だったのですが、3段落分が残ってしまいました。以下はその報告です。

第4篇「商品資本および貨幣資本の商品取引資本および貨幣取引資本への(商人資本への)転化」

第16章「商品取引資本」後半

(第14段落から)

どのような契機が商品取引資本(商人資本)に独立に機能する資本の性格を与えるか

「なにがこの商品取引資本に独立に機能する資本の性格を与えるのであろうか? この資本は、販売も自分でする生産者の手にある場合には、明らかに、ただ、彼の資本がその再生産過程の特殊な一段階にあるときに、つまり流通部面に滞留しているあいだにとる特殊な一形態として現われるだけであるが」(283頁)

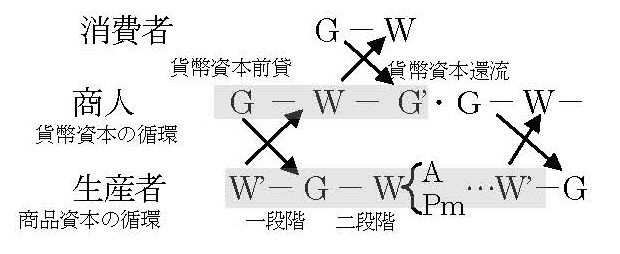

ここまでは、商品取引資本(商人資本)がG―W―G'という運動形態を取ることを見ました。第1部第4章で示された資本の一般的範式とまったく同じ外観ですが、これこそ商人資本の独自の運動形態なのです。マルクスは、どのような契機がそれに独自の資本の性格を与えるのかと問うて、二点を挙げています。

第一の契機――販売の機能(W-G)を生産者とは別の者が専門に担うこと

「第一に。商品資本が、その生産者とは別な担当者の手によって貨幣へのその最終転化、つまりその第一の変態、すなわち商品資本としてのそれに属する機能を市場で行なうということ、そして、商品資本のこの機能が商人の操作によって、つまり彼の行なう売よって媒介されており、したがってこの操作が、産業資本の他の諸機能から分離されて独立させられた特別な営業として、形成されるということ。それは社会的分業の特殊な一形態であって、これによって、元来は資本の再生産過程の特殊な一段階でなされるべき、つまりこの場合には流通の段階でなされるべき機能の一部分が、生産者とは別な特別な流通担当者の専有機能として現われるのである」(同前)

まさに商品取引資本(商人資本)が果たす独自の機能が示されています。産業資本が繰り返し機能するために果たさなければならない商品の価値の実現――商品資本の循環の第一段階(第一変態)――を、産業資本に代わって商人が専有の機能として担うということです。これが第一の契機です。

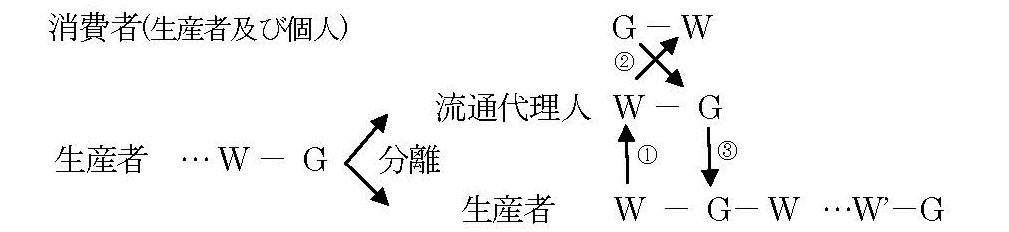

でも、それだけでは十分ではありません。そのことは「たとえば、商品取引が産業資本家の単なる商業出張員とかその他の直接的代理人によって営まれるような場合には、実際にそれはこのような独立な資本の機能としては現われない」(同前)ことからも明らかです。販売を商人資本家ではなく単なる代理人が行う場合は下図のようになります。

生産者は流通代理人に商品を預けます(①)。代理人は預かった商品を消費者に販売して貨幣を受け取り(②)、この貨幣を生産者に引き渡します(③)。彼は手数料または報酬を受け取るかも知れませんが、それは利潤ではありません。

「そこで、さらに第二の契機が加わってこなければならない」(同前)。

第二の契機――流通代理人である商人が貨幣資本を前貸しすること

「第二に。この契機は、独立の流通担当者である商人が貨幣資本(自分のかまたは借り入れたそれ)をこの立場で前貸しすることによって、はいってくる。その再生産過程にある産業資本にとっては単にW―Gつまり商品資本の貨幣資本への転化または単なる売りとして現われるものが、商人にとってはG―W―G'として、同じ商品の買いと売りとし

て、したがってまた、買いでは彼から離れて行き売りによって彼に帰ってくる貨幣資本の還流として、現われるのである」(283-284頁)

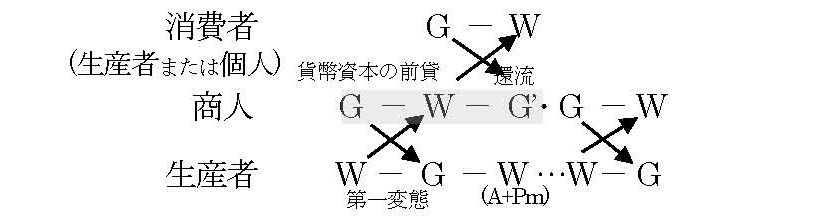

商人(商人資本家)が生産者の販売機能を担う場合、彼は貨幣資本を生産者から商品を預かるのではなく買うために前貸しするのです。そして彼がそれを再販売することによって貨幣資本は彼のもとに還流してきます。

「商人が生産者から商品を買うのに資本を前貸しするかぎりでは商人にとってG-W―Gとして現われるもの、それは〔生産者にとっては〕つねにW-Gであり、商品資本の貨幣資本への転化である。それはつねに商品資本の第一の変態である」(284頁)

単なる代理人ではなく商人(商人資本家)が販売の機能を果たす場合は下図のようになります。なお、マルクスは、以下、商人資本の運動をG―W―G'ではなくG-W―Gと記述しいますが、それは姿態変換が問題になっているからだと思われます。

「といっても、この同じ行為が、ある生産者にとっては、またはその再生産過程にある産業資本にとっては、G-Wつまり貨幣の商品(生産手段)への再転化として、すなわち変態の第二の段階として現われるであろうが。……」(同前)とあります。「ある生産者」とは何でしょうか? マルクスは、ある生産者として漂白業者〔草稿は「染色業者」〕を登場させています。

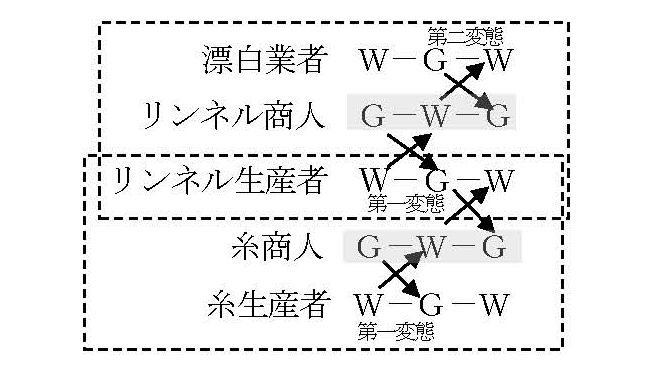

「……リンネル生産者にとってはW-Gは第一の変態、商品資本の貨幣資本への転化だった。この行為が商人にとってはG―Wとして、彼の貨幣資本の商品資本への転化として現われる。いま商人がリンネルを漂白業者に売れば、これは漂白業者にとってはG―Wを表わし、貨幣資本の生産資本への転化、すなわち彼の商品資本の第二の変態を表わしている。しかし、商人にとってはW―Gを表わし、彼が買ったリンネルの売りを表わしている。しかし、実際には、リンネル製造業者が製造した商品資本はいまはじめて最終的に売れたのであり、言い換えれば、商人のこのG-W―Gは、ただ、二人の生産者のあいだの〔点線部分はエンゲルスの挿入。商人は漂白業者にリンネルを販売するのであるが、そうだとしても、ここは商人とリンネル製造業者との関係を問題にしているので、この文言は不必要のように思われる――筆者〕W―Gのための媒介過程を表わしているだけである。あるいはまた、リンネル製造業者は売れたリンネルの価値の一部分で糸商人から糸を買うと仮定しよう。そうすれば、これは彼〔リンネル製造業者〕にとってはG-Wである。しかし、糸を売る商人にとってはW-Gであり、糸の再販売である。また、商品資本としての糸そのものに関しては、それはただ糸の最終販売でしかなく、糸はこの販売で流通部面から消費部面に移るのであり、それは糸の第一の変態の最後の結びとしてのW―Gである。だから、商人が産業資本家から買うのであろうと産業資本家に売るのであろうと、商人のG―W―Gすなわち商人資本の循環は、つねにただ、再生産されつつある産業資本の通過形態としての商品資本そのものに関しては単にW―Gであるもの、単にその第一の変態の完了であるものを表わしているだけである。商人資本のG―Wは、ただ産業資本家にとってのみ同時にW―Gなのであって、彼によって生産された商品資本にとってはそうではない。それは、ただ、産業家の手から流通担当者の手への商品資本の移行でしかない。商人資本のW―Gが、はじめて、機能しつつある商品資本の最終のW―Gなのである。G―W―Gは、ただ、同じ商品資本の二つのW―G、その二つの相次ぐ販売でしかないのであり、この二つの販売はこの商品資本の最後の決定的な販売をただ媒介するだけなのである。」(284頁)

ここに登場する人物と各商品の姿態変換の範囲を図示すると以下のようになります。上枠はリンネルの販売過程、下枠は糸の販売過程に相当します。

「このように商品資本は、商人が貨幣資本を前貸しするということによって、商品取引資本として一つの独立な種類の資本の姿をとるのであるが、この貨幣資本が資本として増殖され資本として機能するのは、ただ、それがもっぱら商品資本の変態、商品資本の商品資本としての機能、すなわち商品資本の貨幣への転化を媒介することに携わるということだけによるのであって、それはこの媒介を商品の不断の売買によって行なうのである。これはこの貨幣資本の専有の操作である。このような、産業資本の流通過程を媒介する仕事が、商人の運転する貨幣資本の専有の機能なのである。この機能によって、彼は自分の貨幣を貨幣資本に転化させ、自分のGをG―W―G'として表わすのであって、この同じ過程によって彼は商品資本を商品取引資本に転化させるのである」(285頁)

先の問題提起に対するまとまった回答になっています。商品取引資本(商人資本)は、産業資本(生産者)の商品(商品資本)の貨幣への転化を媒介し、それを資本の運動として行います。これは彼の専有の機能であり、G―W―G'という独自の運動形態でこの機能を果たすのです。

商品取引資本は、流通過程に留まる資本以外の何ものでもない

「商品取引資本は、それが商品資本の形態で存在するかぎり、また商品資本の形態で存在しているあいだは――社会的総資本の再生産過程を見れば――、明らかに、産業資本のうちのまだ市場にありその変態の過程にあって現に商品資本として存在し機能している部分にほかならない。それだから、ただ、商人によって前貸しされる貨幣資本、すなわちもっぱら売買だけに用いられるべき、したがってけっして商品資本および貨幣資本の形態以外の形態をとらず、けっして生産資本の形態をとらないで、いつでも資本の流通部面に閉じ込められたままの貨幣資本、――ただこのような貨幣資本だけが、いま資本の総再生産過程に関連して考察されるべきものなのである」(285頁)

大事なことが言われています。産業資本家が商品を商人に販売して貨幣資本を入手したとしても、商品が商人の手元にある限り、社会的再生産という観点からは、それはこれから貨幣資本に転化されなければならない産業資本の商品資本の形態だということです。商人によって前貸しされる貨幣資本はこの商品を最終的に貨幣に転化するためにのみ存在する資本、すなわち流通部面にのみ留まる資本以外の何ものでもありません。そのことは商品取引資本だけを見ていては分かりません。社会的資本の総再生産過程との関連で考察することによって分かります。

マルクスは、このことを具体的な例で明らかにしています。

「生産者であるリンネル製造業者は、彼の30,000エレを商人に3,000ポンド・スターリングで売れば、これによって得た貨幣で必要な生産手段を買う。そして、彼の資本は再び生産過程にはいって行く。彼の生産過程は継続し、中断されることなく進行する。彼にとっては、彼の商品の貨幣への転化は行なわれた。しかし、リンネルそのものにとっては、われわれが見たように、この転化はまだ行なわれていない。リンネルはまだ最終的に貨幣に再転化してはおらず、まだ使用価値として生産的消費なり個人的消費なりにはいってはいない。いま市場ではリンネル商人が、はじめにそこでリンネル生産者が代表していたのと同じ商品資本を代表している。リンネル生産者にとっては変態の過程は短縮されているが、しかしそれはただ商人の手で続けられることになるだけである」(同前)

このように商品取引資本は社会的再生産の一翼を担うことが分かりましたが、ではなぜ商品取引資本の機能がこのように独立するのでしょうか?

再生産過程の中断を避けるための貨幣準備は商人の介入によって縮小される

「仮りにリンネル生産者が自分のリンネルが現実にもはや商品ではなくなるまで、つまり最終の買い手である生産的または個人的消費者の手にリンネルが移ってしまうまで、待たなければならないとすれば、彼の再生産過程は中断されるであろう。または、再生産過程を中断させないためには、彼は自分のいろいろな操作を制限しなければならなかったであろう。すなわち、自分のリンネルのより小さい一部分を糸や石炭や労働など、要するに生産資本の諸要素に転化させ、より大きい一部分を貨幣準備として手もとに保留しておいて、自分の資本の一部分が商品として市場にあるあいだは他の部分が生産過程を続けられるようにし、したがってこの部分が商品として市場に現われるときにはあの部分が貨幣形態で帰ってくるようにしなければならなかったであろう。このような彼の資本の分割は、商人の介入によっては除かれない。しかし、もしこの介入がなければ、流通資本中の貨幣準備形態で手もとにある部分は生産資本の形態で運用される部分に比べてますます大きくならざるをえず、それに応じて再生産の規模は制限されざるをえないであろう。そうはならないで、この介入によって生産者は自分の資本のより大きい部分を絶えず本来の生産過程で充用することができ、よがり小さい部分を貨幣準備として充用することができるのである」(286頁)

産業資本が再生産過程を中断させないために行われる資本の分割のことが述べられています。資本分割とは何でしょうか?

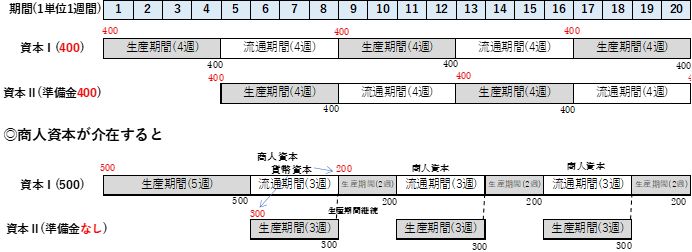

再生産期間は生産期間と流通期間との合算です。生産期間を終えると商品は販売されますが、販売されるまで次の生産を待たなければならないとするなら、再生産過程の中断が生じます。それを避けるためには、資本の分割が必要になります。産業資本家は自らの商品の売上代金の全部を前貸しせず、それを分割して、一部を貨幣準備として保留しておき、生産期間が終わると同時にその準備金を生産資本に投じれば生産は連続します。例えば下図のように800の資本を400ずつに分割するものとします。資本Ⅰにおいては4週間の生産期間を経て商品は流通過程に出て行きますが、4週間後でないと次の生産を開始できません。そこで準備していた資本Ⅱをすぐさま生産過程に投じるなら生産の中断が避けられます。もし商人資本が介在して流通期間を短縮するなら、「生産者は自分の資本のより大きい部分を絶えず本来の生産過程で充用することができ、より小さい部分を貨幣準備として充用すること」ができます。ただし、商人の介入によって資本分割の必要性がなるわけではありません。(下図は、第2部第15章「回転期間が資本前貸の大きさに及ぼす影響」を参考にして作成したものです。商人資本が介在した場合ですが、この図はマルクスの文章とは合っておらず、産業資本の準備金がゼロで、その準備金を商人資本が代理しているようになっています。マルクスの文章に沿った図を描こうとしたのですが、うまく描けませんでした。商人資本が介在することによって生じる効果の一例として受け取ってください)。

「そのかわりに、今度は社会的資本の別の一部分が、商人資本という形で、絶えず流通部面のなかにあるわけである。この部分はつねにただ商品を売買するためだけに充用されている。だから、ただ、この資本をもっている人物の入れ替わりが起きただけのように見えるのである」(同前)

商人資本の介入によって流通期間が短縮されるとはいえ、社会的資本の一部分が一時的に商人資本の手に渡っただけのように、すなわちその担い手の交替が起きただけのように見えます。果たしてそれだけなのでしょうか。

商人資本が産業資本の流通過程を媒介する意義は何か?

マルクスは、商人がリンネルを売った後、売上金を全部生産に回すといった極端なケースを想定したあと(これは要するに商人が存在しないケース)、商人が介在する意義は何かという点に議論を移します。

「商人資本が必要な割合を越えないかぎり、次のように推定することができる」(286頁)として、商人資本が介入する意義を三点挙げています。

「(1) 分業の結果として、もっぱら売買だけに従事する資本(これには、商品を買い入れるための貨幣のほかに、商人的業務の経営に必要な労働や商人の不変資本である倉庫の建物や運輸などに投じなければならない貨幣が属する)は、仮りに産業資本家が自分の業務の商業的部分も全部自分で営まなければならないとした場合に比べて、より小さいということ。/(2) 商人が専門にこの業務に従事するので、生産者にとって自分の商品がより速く貨幣に転化させられるだけではなく、商品資本そのものがその変態を、生産者の手のなかでする場合よりも、より速くすませるということ」(286-287頁)

最初の二点は、商人資本が商品の売買機能を専門に担うことによる流通費用の削減と流通期間の縮減という効果です。もう一点は詳論されています。それは何でしょうか。

商人資本の回転と産業資本の回転との関連

商人資本が介入することの三つ目の意義は、商人資本が多数の資本の諸回転を表わすことが出来るということです。

「(3) 商人資本全体を産業資本と対比して見れば、商人資本の一回転〔草稿「商人資本の回転」〕は、一つの生産部面にある多数の資本の回転を表わすだけではなく、いろいろな生産部面にあるいくつもの資本の回転をも表わすことができるということ。第一の場合は、たとえばリンネル商人が自分の3,000ポンドで一人のリンネル生産者の生産物をまず買って次にまたそれを売ってから、同じ生産者が同じ量の商品を再び市場に投ずる前に、別の一人または数人のリンネル生産者の生産物を買ってまたそれを売り、こうして同じ生産部面にあるいくつもの資本の回転を媒介するという場合である。第二の場合は、商人がたとえばリンネルを売ってから次には絹を買い、こうして別の生産部面にある資本の回転を媒介するという場合である」(287頁)

これには二つの場合があります。一つは、商人資本の回転が、同一生産部門の諸回転を表わす場合(①)、もう一つは異なる生産部門の諸回転を表わす場合(②)ですです。

①商人資本が同一部門の複数の産業資本の回転を表わす場合

「商人資本の回転は、その資本がただ一定の商品種類だけを取り扱うかぎりでは、一つの産業資本の回転によってではなく同じ生産部門のなかのすべての産業資本の回転によって制限されている。商人は、一方の人のリンネルを買って売ってから、この人が再び商品を市場に出す前に、他方の人のリンネルを買って売ることができる。つまり、同じ商人資本が、一つの生産部門に投ぜられてあるいくつもの資本の別々の回転を次々に媒介することができる。したがって、商人資本の回転はただ一つの産業資本のいくつかの回転と同じなのではなく、したがってまた、この一人の産業資本家が準備しておかなければならなかったであろう貨幣準備のかわりをするだけではない。一つの生産部面での商人資本の回転は、もちろんその部面の総生産によって制限されている。しかし、商人資本の回転は、その部面のただ一つの資本の生産の限界または回転期間、すなわち生産期間によって与えられているかぎりでのこの回転期間によって制限されているのではない。Aがある商品を供給し、この商品の生産には三か月かかると仮定しよう。商人はこの商品をたとえば一か月のあいだに買って売ってから、もう一人の生産者の同じ生産物を買って売ることができる。あるいはまた、たとえばある農業者の穀物を売ってから、彼は同じ貨幣で第二の農業者の穀物を買って売ることができる、等々。彼の資本の回転は、彼が一定の期間たとえば一年間に次々に買っては売ることのできる穀物の量によって限界を定められているが、他方、農業者の資本の回転は、流通期間を別とすれば、一年間にわたる生産期間によって制限されているのである」(287-288頁)

②商人資本が異なる生産部門の複数の産業資本の回転を表わす場合

「しかしまた、同じ商人資本の回転が、別々の生産部門にあるいくつもの資本の回転を媒介することもできる。/同じ商人資本が別々の回転で別々の商品資本を次々に貨幣に転化させて行くことに役だつかぎりでは、すなわちそれらを順々に買って売って行くかぎりでは、この商人資本は、貨幣一般が一定の期間に何回もの流通によっていろいろな商品にたいして果たすのと同じ機能を、貨幣資本として商品資本にたいして果たすのである」(288頁)

結局のところ、商人資本の回転と産業資本の回転との関係は次のようになります。

「商人資本の回転は、同じ大きさの産業資本の回転または一回の再生産〔草稿「再生産数」〕と同じではない。それは、むしろ、生産部面が同じであろうと別々であろうといくつかの産業資本の回転の総計に等しい。総貨幣資本のうち商人資本の役をする部分は、商人資本の回転が速ければ速いほど小さく、おそければおそいほど大きい。生産が発展していなければいないほど、商人資本の総額は、一般に流通に投ぜられる商品の総量にたいする割合ではますます大きいが、絶対的には、またはより発展した状態に比べれば、ますます小さい。逆ならば逆である。それだから、このような未発展な状態では本来の貨幣資本の最大の部分が商人の手中にあって、商人の財産は他の人々の財産にたいして貨幣財産を形成するのである」(同前)

この場合、商人資本の回転は、それが媒介する多数の産業資本の回転の合計と等しくなります。商人資本の前貸貨幣資本の額は、商人資本の回転速度が速ければ少なく、遅ければ多くなるという関係になります。生産の発展との関係で言うなら未発展の状態では商人の回転速度が遅いので、商人資本の額は総商品量に比して大きく(その逆は逆)、したがって商人が持つ貨幣財産は他の人々の財産にたいして大きな割合を占めるというわけです。

商人資本の貨幣資本の流通速度を規定するものは何か?

「商人が前貸しする貨幣資本の流通の速さは次のものによって定まる。(1) 生産過程が更新されていくつもの生産過程が接続して行なわれる速さ。(2) 消費の速さ」(同前)

「商人が前貸しする貨幣資本の流通の速さ」とは商人資本の回転速度と同じです。マルクスは、商人の貨幣資本の流通速度を規定するものとして、(1)と(2)の二点挙げています。

(1)について。最終生産物が出来上がるまで何段階もの生産過程を経ることになりますが、生産過程の更新速度が高まり生産者間の関連が密接になれば、それに応じて商人資本の貨幣資本の流通速度が高まります。その逆の場合は逆になります。(2)について。ここで言う消費は個人的消費と生産的消費の両方を含むだろうということになりました((1)で生産過程のことが言われており、それは生産的消費のことでもあるので、この消費は個人的消費のことだけかも知れません。どちらにせよたいしたことではありません)。消費の後には次の消費が続くのですから、消費の速度が高まれば、その分、商人が前貸しした貨幣資本の流通速度は高まることになます。

ここまで(第32段落)検討したところで時間切れとなり、第33段落から第35段落まで残してしまいました。そういうわけで、次回は「商人資本がその価値量いっぱいにまず商品を買って……」(新日本出版社訳は「商人資本は、その価値全額ではじめに商品を買い……」)で始まる第33段落からになります。これを終えたあと第17章「商業利潤」に入り、前半部分を読み進みたいと思います。

(雅)

|