11月23日、第2期学習会(通算226回目)を開きました。今回から第4篇「商品資本および貨幣資本の商品取引資本および貨幣取引資本への(商人資本への)転化」で、まずは第16章「商品取引資本」です。程よい分量なので一度で終えられると思ったのですが、予想以上に時間が掛かってしまい、半分弱しか進みませんでした。

第4篇「商品資本および貨幣資本の商品取引資本および貨幣取引資本への(商人資本への)転化」

第16章「商品取引資本」前半

篇のタイトルについて

標記タイトルは新日本出版社版からのものです。このタイトルからは、商品資本には商品取引資本が、貨幣資本には貨幣取引資本が対応していて、後者が前者の転化形態であること、そして商人資本は商品取引資本と貨幣取引資本との両方を含むこと(商品取引資本と貨幣取引資本は商人資本の亜種であること)が推定できます。草稿のタイトルは「商品資本および貨幣資本の商品取引資本および貨幣取引資本への、または商人資本への転化」ですので、現行版タイトルは草稿のそれをほぼ正確に反映しています。ちなみに、岡崎訳(全集版、国民文庫版)のタイトルは「商品資本および貨幣資本の商品取引資本および貨幣取引資本への転化(商人資本)」ですが、これだと商人資本の位置づけがハッキリしません。

なぜ商業資本なのか?

第一段落を引用します。

「商人資本または商業資本は、商品取引資本と貨幣取引資本という二つの形態または亜種に分かれる。この二つのものを、資本の核心的構造の分析に必要なかぎりで、これからもう少し詳しく特徴づけることにしよう。しかも、そうすることがますます必要だというのは、近代の経済学が、その最良の代表者たちにあってさえも、商業資本を直接に産業資本と混同していて、商業資本を特徴づける特性を事実上まったく見落としているからである」(278頁)

この段落では、マルクスは、商人資本または商業資本を取り上げる理由を二点挙げています。一つは「資本の核心的構造の分析」にとって必要だということです。資本の流通は資本主義的生産様式にとって不可欠の過程であり、そのため資本流通の場面で運動する商人資本の考察は避けて通れないこと、平均利潤の形成において商人資本も一定の役割を演じること、こういうことが念頭に置かれているように思われます。もう一つは、近代経済学(当時の現代経済学)が商業資本と産業資本とを混同しているので、両者の概念上の区別と関連を明らかにする必要があるからだ、と。

「産業資本(industriellen Kapital)」という言葉が出てきますが、草稿ではそれは「生産資本(productiven Capital)」となっています。生産資本(productiven Capital)という語句はすでに資本循環の生産局面でとる資本形態に充てられています。それと明確に区別するために、エンゲルスはこれを産業資本(industriellen Kapital)という語句に置き換えたのでした。このほかにもproductiven Capitalは、その資本が生産的であることを強調するためにも使われています。その場合は「生産的資本」と訳されています。

「産業資本(industriellen Kapital)」という語句は第1部にも出てきます。それは第3部と同じように、もとは生産資本(productiven Capital)だった可能性があります。気になって調べてみたのですが、生産資本を産業資本に置き換えたということはありませんでした。なお第24章「いわゆる本源的蓄積」の第6節の注記に「ここで産業的というのは、農業にたいして言うのである。『範疇的』な意味では、借地農業者も工場主と同じに産業資本家である」とあります。そこでは産業資本は工業資本という意味で使われています。これに対し第3部のここでは、産業資本は「範疇的」な意味で使われており、農業資本も含まれます。

それから、商人資本と商業資本(または商人と商業資本家)という言葉が不規則に出てきますが、このような使われ方からも明らかなように、両者は表現上の違いでしかありません。

商品取引資本は商品資本の転化形態である

前置きが長くなってしまいました。マルクスは、まず、商品取引資本を簡単に規定しています。

「商品資本の運動は第2部で分析した。社会の総資本を見れば、その一部分は、それを構成する要素は絶えず違っておりその大きささえも変わるとはいえ、いつでも商品として市場にあって貨幣に移行しようとしている。また、他の一部分は貨幣として市場にあって商品に移行しようとしている。それは、絶えずこの移行運動をしており、絶えずこの形態的な変態をしている。流通過程にある資本のこの機能が一般に特殊な資本の特殊な機能として独立化され、分業によって一つの特別な種類の資本家に割り当てられた機能として固定するかぎりで、商品資本は商品取引資本または商業資本になるのである」(同前) 、

社会的総資本は個々の資本からなっています。これらを観察すると、それぞれは流通過程(市場)では、商品から貨幣へ、もしくは貨幣から商品へ、という移行運動を行っています。それは流通過程における資本の機能ですが、その機能が特殊な資本の特殊な機能として切り離され、特定の資本の機能として固定されると、商品資本は商品取引資本(商業資本)になるというのです。

商品取引資本というと、一般に、商人が行う業態(機能)――商品の購買や販売――のことなのですが、上記規定は、商人の手元にある商品(=商品資本)そのものに対するものであるように見えます。筆者は、そのことを問いました。この問いに対して、資本にはその人格化としての担い手が不可分に存在しているのであり商品資本とその担い手である商人とを切り離すことは出来ない、との意見が出されました。そうであるが故に、マルクスが商品取引資本というとき、商品を取扱う商人もしくはその業態という場合、もしくは商人の手元にある商品(=商品資本)である場合があり、それは文脈によって違ってくるのだと思います。

商品取引資本考察の前提――商品取引資本はそれに付随する業務は捨象され“純粋な形態”で考察される

「運輸業や分配可能な形態にある商品の保管や分配〔草稿「運輸業、保管および分配可能な形態にある商品の配分(小売り)」〕を、どの程度まで、流通過程のなかで持続する生産過程とみなせばよいかは、すでに(第2部第6章、流通費、第2節および第3節)論じた。このような、商品資本の流通中に付随的に起きる事柄は、一部分は商人資本または商品取引資本の固有な諸機能と混同され、また一部分はこの資本の固有な独自な諸機能と実際に結びついている」(278-279頁)

商業資本には付随していくつもの業務があります。商品の購買・販売には運輸、保管、仕分けといった業務が伴います。両者を切り離すことができません。これらの機能は、第2部ですでに論じられたことなので、改めて論じませんが、そこでは例えば「それは〔運輸業は〕、流通過程の内部での、かつ流通過程のための、生産過程の継続として現われるという点で、自己を区別づける」(第2部153頁)という記述がありました。このような「商品資本の流通中に付随的に起きる事柄〔運輸や保管〕は、一部分は商人資本または商品取引資本の固有な諸機能と混同され、また一部分はこの資本の固有な独自な諸機能と実際に結びついて」(同279頁)います。

「ただ〔単に〕流通過程だけで機能する資本、特に商品取引資本が、前述の諸機能を部分的に自分の諸機能と結合しているかぎり、この資本はその純粋な形態では現われ」(本章第279頁)ないのですが、「前述の諸機能をはぎ取り除き去った後に、この資本の純粋な形態は現われ」(本章第279頁)ます。本章では、このような商品資本の流通に付随する事項(機能)は捨象され、流通に固有な純粋な形態で考察されます。

「商品取引資本は、この絶えず市場にあり変態の過程にあってつねに流通部面に包みこまれている流通資本〔商品資本および貨幣資本〕の一部分が転化した形態」(同前)に他なりません。勿論、産業資本同士でも売買が行われますが、本章の課題は商品取引資本の独自性の考察にあるので、産業資本間の売買は考察対象からは除外されます。

商品取引資本の独自の運動形態G―W―G’

考察上の前提が整いました。

「商品取引業者は、資本家一般として、まず第一に、資本家として自分が前貸しするいくらかの貨幣額、すなわち彼が(この貨幣額の最初の価値)からx十Δx(この金額・プラス・それにたいする利潤)に転化させようとする貨幣額の代表者として市場に現われる。しかし、単に資本家一般としてのではなく特に商品取引業者としての彼にとっては、彼の資本が最初まず貨幣資本の形態で市場に現われなければならないということは、自明である。なぜならば、彼は商品を生産するのではなく、ただ商品を取引し、商品の運動を媒介するだけであって、商品を取引するためには、彼はまずそれを買わなければならず、したがって貨幣資本の所有者でなければならないからである。/ある商品取引業者が3,000ポンド・スターリングをもっていてそれを取引資本として増殖するとしよう。彼は、この3,000ポンドでたとえば30,000エレのリンネルを1エレ当たり2シリングでリンネル製造業者から買う。彼はこの30,000エレを売る。年間平均利潤率が10%で、彼はすべての入費を差し引いて10%の年間利潤をあげるとすれば、年末には彼は3,000ポンドを3,300ポンドに転化させていることになる。どのようにして彼がこの利潤をあげるかは、われわれがもっとあとで取り扱う問題である。ここではまず彼の資本の運動の単なる形態だけを考察することにしよう。彼は3,000ポンドで絶えずリンネルを買って絶えずこのリンネルを売る。このような、売るために買うという操作、G―W―G’、すなわち、資本がまったく流通過程のなかに封じ込められていて、それ自身の運動や機能の外にある生産過程という中休みによって中断されることがないという、資本の単純な形態を、絶えず彼は繰り返すのである」(280頁)

商品取引業者は、他の資本家と同様に、自らの貨幣額xを増殖するため(x+Δx)に、貨幣を持って市場に登場します。商品を生産するためではなく、商品の運動を媒介するためという点で他の資本の運動形態と区別されます。

商品取引業者がリンネル製造業者の生産物である30,000エレ(価格は3,000ポンド)のリンネルの流通を媒介する、と想定されます。彼は、それを3,300ポンドで販売するなら10%の年利潤を獲得することができます(利潤獲得の仕組みは次章の課題になります)。商品取引資本は、生産過程に入り込まず、流通過程に留まって、売るために買うという操作、すなわちG―W―G’という循環運動を繰り返します。G―W―G’こそ商品取引資本(商人資本)独自の運動形態になります。

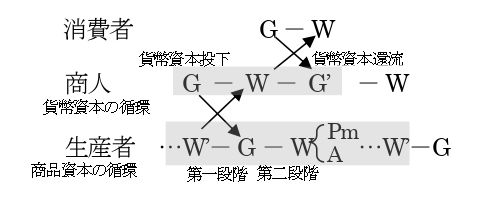

商品取引資本が産業資本とどのように絡み合っているかを図示してみます。

商品取引資本の機能は産業資本の商品資本の転化を媒介することである

マルクスは「このような商品取引資本と産業資本の単なる一存在形態としての商品資本との関係は、どういうものであるか?」(280頁)と問題を提起します。

「彼〔リンネル製造業者〕は、商人の貨幣で自分のリンネルの価値を実現し、自分の商品資本の変態の第一段階である貨幣への転化をすでにすませていて、いまでは、他の事情が変わらないかぎり、その貨幣を糸や石炭や労賃などに、また他方では自分の収入の消費のために生活手段などに、再転化させることができる。つまり、収入の支出のほうは別として、再生産過程を続けることができる」(同前)と。

上図では、商人は貨幣資本を持っていて、それを生産者のリンネルを購入するために投下することで、リンネルの価値を実現します。こうして生産者は商品資本の循環の第一段階から第二段階に移ります。リンネルを商人に販売して獲得した貨幣で生産要素(生産手段と労働力)の購入に充てることで再生産を続けることが出来ます。

「しかし、リンネルの生産者である彼にとってはリンネルの貨幣への変態、リンネルの売りは行なわれたとはいえ、リンネル自身にとってはこの変態はまだ行なわれていない。リンネルは相変わらず商品資本として市場にあって、その第一の変態を行なうこと、つまり売られることを使命としている。このリンネルについては、それをもっている人物が替わったということのほかにはなにも起きてはいない。リンネル自身の使命から見れば、過程のなかでのその位置から見れば、リンネルは相変わらず商品資本であり、売れる商品である。ただ、それが前には生産者の手にあったのに今では商人の手にあるだけである。リンネルを売るという機能、その変態の第一段階を媒介するという機能は、以前は生産者がリンネルを生産する機能を果たした後になお彼がしなければならない機能だったが、今ではそれが商人によって生産者から取り上げられて、商人の特殊な営業に転化させられているのである」(280-281頁)

商品資本の循環の第一段階はW’−Gすなわち商品の販売ですが、それを商品取引資本の循環(G−W−G’)が媒介するのです。主役は商品資本であって、まずその実現(商品資本循環の第一段階)が問題になっているのです。

「リンネル生産者が3,000ポンド・スターリングの価値ある30,000エレを新たに市場に投ずるために必要な中間の期間中に商人は前の30,000エレを売ることができなかったと仮定しよう。商人は30,000エレをまた新たに買うことはできない。なぜならば、彼にはまだ売れていない30,000エレの手持ちがあって、それは彼にとってはまだ貨幣資本に再転化していないからである。そこで、停滞が現われ、再生産の中断が起きる。もちろん、リンネル生産者が追加貨幣資本を利用することができて、それを30,000エレの販売とは無関係に生産資本に転化させて生産過程を続けることができるということもあるであろう。しかし、このような想定は少しも事柄を変えるものではない。30,000エレに前貸しされた資本に関するかぎり、その再生産過程は中断されており、中断されたままになっている。だから、ここで実際にはっきり現われているのは、商人が行なう操作は、およそ生産者の商品資本を貨幣に転化させるためにしなければならない操作、すなわち流通・再生産過程での商品資本の機能を媒介する操作以外のなにものでもないということである。もし独立の商人のかわりに生産者の単なる店員が専門にこの販売にもまたさらに仕入れにも従事しなければならないとすれば、この関連は一瞬間もおおい隠されてはいないであろう」(281頁)

リンネル販売業者がその製造業者からリンネルを購入したのはそれを消費するためではありません。再販売するために購入したのです。もしこれを貨幣資本に再転化できなければ、産業資本は次の生産開始することができず再生産が中断してしまいます。この事態は、生産者自身が商品資本を販売出来ずに再生産が中断するのと事実上同じです。このことは「商人が行なう操作は、およそ生産者の商品資本を貨幣に転化させるためにしなければならない操作、すなわち流通・再生産過程での商品資本の機能を媒介する操作以外のなにものでもない」ということを物語っています。

商品取引資本は生産者の商品資本以外の何ものでもない

「だから、商品取引資本は、まったく、生産者の商品資本、すなわち貨幣への転化の過程を通り市場で商品資本としての機能を果たさなければならない商品資本以外のなにものでもないのであって、ただ、この機能が、生産者の付随的な操作としてではなく、今では資本家の特殊な種類である商品取引業者の専門の操作として現われ、一つの特殊な投資に属する営業として独立させられるだけである」(同前)

生産者の商品資本を引き受けて代わりに販売するという機能が、特殊な資本家の事業として独立しているのです。

「なおまた、このことは、商品取引資本の独自な流通形態にも現われる。商人は商品を買って次にそれを売る。G―W―G’である。単純な商品流通では、または産業資本の流通過程として現われる商品流通W’―G―Wでも、流通は、各個の貨幣片が二度持ち手を換えることによって媒介される。リンネル生産者は自分の商品であるリンネルを売り、それを貨幣に転化させる。買い手の貨幣はリンネル生産者の手に移る。この同じ貨幣で彼は糸や石炭や労働などを買う。すなわち、リンネルの価値をリンネルの生産要素になる諸商品に再転化させるために、その同じ貨幣を再び支出する。彼が買う商品は、彼が売る商品と同じ商品ではなく、同じ種類の商品ではない。彼は生産物を売って生産手段を買ったのである。ところが、商人資本の運動ではそうではない。3,000ポンド・スターリングでリンネル商人は30,000エレのリンネルを買う。彼は、貨幣資本(3,000かポンドとほかに利潤)を流通から取り返すために、この同じ30,000エレのリンネルを売る。だから、ここでは、同じ貨幣片ではなく同じ商品が二度場所を換えるのである。同じ商品が売る人の手から買う人の手に移り、そして、今度はこの人が売り手になってその人の手から別の買う人の手に移る。それは二度売られる。そして、何人もの商人があいだにはさまる場合にはもっとたびたび売られることもありうる。そして、まさにこのような同じ商品の販売の繰り返し、その二度の場所変換によって、はじめて、その商品の購入に前貸しされた貨幣が最初の買い手によって回収され、彼へのその貨幣の還流が媒介されるのである。一方の場合W’−G―Wでは、商品がある姿で譲渡されて別の姿で取得されるということを、同じ貨幣の二度の場所変換が媒介する。他方の場合G―W―G’では、前貸しされた貨幣が再び流通から取り返されるということを、同じ商品の二度の場所変換が媒介する。まさにこういうことのうちに、商品は生産者の手から商人の手に移ってもまだ最終的に売れているのではないということ、商人は販売という操作――または商品資本の機能の媒介――をさらに続行するだけだということが現われているのである。しかしまた同時に、このことのうちには、生産資本家にとってW―Gであるもの、商品資本という一時的な姿にある彼の資本の単なる機能であるものが、商人にとってはG―W―G’であり、彼が前貸しした貨幣資本の特殊な価値増殖であるということも現われている。商品変態の一つの段階が、ここでは、商人に関しては、G―W―G’として、すなわち一つの特別な種類の資本の展開として、現われるのである」(282頁)

この段落では、先に提起された「商品取引資本と産業資本の単なる一存在形態としての商品資本との関係」がより一層詳しく観察されています。

産業資本を商品流通の観点で見ると、その運動形態はW’−G―Wです。両端のWは異なる商品であって、同じ貨幣片の二度の場所変換がこれを媒介します。一方、商品取引資本のG―W―G’では貨幣は増殖し、同じ商品の二度の場所変換がこの過程を媒介します。生産資本家にとってW―Gであるもの、すなわち商品資本の循環の第一段階が、商人のG―W―G’という循環によって置き換えられるのです。

ここまで(第13段落まで)読んだところで時間がきてしまいました。ここまでは、商品取引資本の概念規定、その運動形態等が扱われましたが、後半は、商品取引資本の効果や意義といった問題が扱われます。

次回は、本章の後半(第14段落から)をやります。

(雅)

|