|

10月28日、第2期214回目の学習会を開き、第3部第12章「補遺」をやりました。これで第2篇は完了です。

第2篇 利潤の平均利潤への転化

第12章「補 遺」

第2篇もいよいよ最終章です。タイトルは「補遺」です。これでは具体的に何がテーマになっているのか分かりません。本章を構成する三つの節にはタイトルが付いているので、まずそれを紹介しましょう。第1節「生産価格の変動をひき起こす諸原因」、第2節「中位構成の商品の生産価格」、第3節「資本家の補償理由」です。

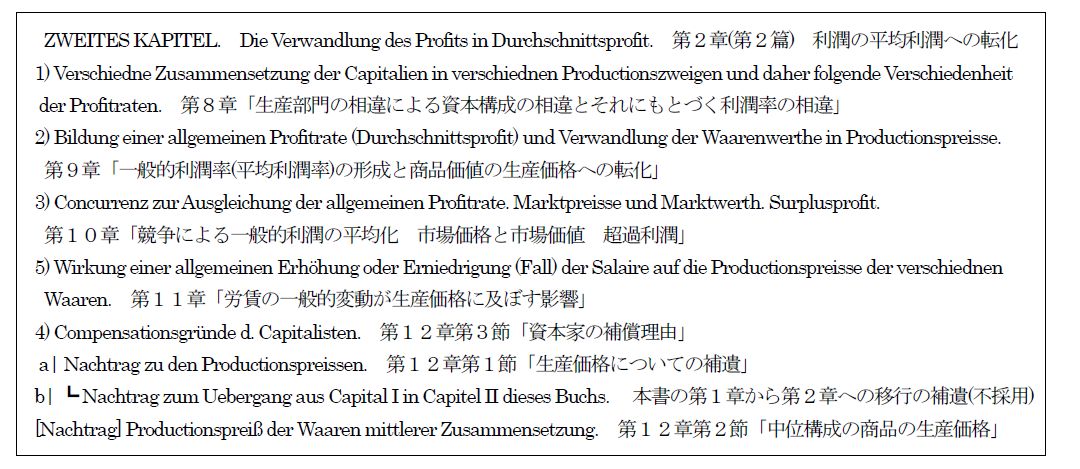

これらが草稿のどの部分に当たるのかを見てみたいと思います。現行版の第2篇は草稿の第2章に相当します。

本章の第1節と第2節は、草稿の第2章(現行版の第2篇)の末尾に、すなわち5)」と付番されている第11章のあとに位置しています。第3節の部分は「4)」と付番されています。すなわち「3)」と付番されている第10章のあとに位置づけられています。このことから次のように言えるように思います。第1節と第2節は、第11章と同じく生産価格の成立を前提とした問題が扱われている、これに対して第3節の内容は生産価格成立のメカニズムに関わる問題が扱われている、と。

第1節 生産価格の変動をひき起こす諸原因(草稿「生産価格への補遺」)

*新日本出版社新版の訳注――「草稿では、この節は現行版第12章〔本章〕第3節に該当する部分のあとに追加されたページに書かれており、表題は「生産価格への補遺」となっている」

エンゲルスが付けたタイトルは草稿よりも具体的です。生産価格はどんな原因で変動するかがテーマになります。前章(第11章)では、労賃の変動が生産価格にどのように影響を及ぼすかが問題になりましたが、その場合、生産価格の成立が前提されました。本節も同じです。

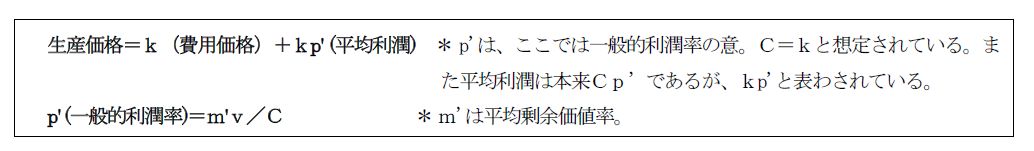

先に生産価格および一般的利潤率の定式を提示します。

生産価格変動の原因は一般的利潤率が変動する場合と不変の場合との二つに分かれる

「商品〔一商品〕の生産価格を変動させる原因は、次の二つのものだけである」(215頁)

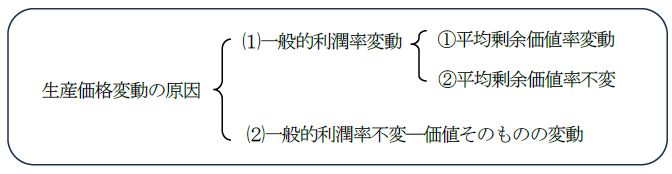

生産価格変動の原因をこれから具体的に見て行くのですが、その原因は図のように二つに分かれるとマルクスは言います。(1)一般的利潤率が変動する場合と(2)一般的利潤率が不変のままの場合です。

(1)一般的利潤率が変動する場合

「第一に。一般的利潤率が変わること。これが可能なのは、ただ、①平均剰余価値率そのものが変わる場合か、または、②平均剰余価値率が変わらない場合には、前貸社会的総資本額にたいする取得される剰余価値総額の割合が変わる場合だけである」(同前。丸数字は筆者による)

一般的利潤率の変動が生産価格の変動の原因となることは上の定式からも明らかです。では一般的利潤率の変動はどのような場合に生じるのでしょうか? ①平均剰余価値率そのものが変わる場合、②平均剰余価値率は変わらないが、前貸社会的総資本額にたいする取得される剰余価値総額の割合が変わる場合、だといいます。

①平均剰余価値率の変動による一般的利潤率の変動

「剰余価値率の変化は、労賃の正常な状態(草稿「最低限」)より下への低下またはそれより上への上昇――このような運動はただ振動的なものと見るべきである――にもとづくものでないかぎり、一つには、ただ、労働力の価値が下がるか上がるかすることによってのみ起こりうる。この低下も上昇も、生活手段を生産する労働の生産性の変化なしには、つまり労働者の消費にはいる商品の価値変動なしには、起こりえない」(同前)

上記の(一般的)利潤率の定式からも明らかなように、剰余価値率が変動すると一般的利潤率が変動します。では剰余価値率は何によって変動するのでしょうか? マルクスは、究極的には労働力の価値の変動によってしか、つまり生活手段を生産する部面の労働生産性の変動によってしか生じ得ないと言います。労賃が価値以下または価値以上になる場合もあり得るが、それは振動レベルの話であるとして除外されています。

②社会の前貸総資本にたいする剰余価値総額の割合が変わる場合

「もう一つは、社会の前貸総資本にたいする取得される剰余価値総額の割合が変わる場合である。この場合には変動は剰余価値率から起きるのではないから、それは総資本から、しかもその不変部分から起きるのでなければならない。この不変部分の量は、技術的に見れば、可変資本によって買われる労働力に比例して増減し、またこの不変部分の価値の量は、この不変部分の量そのものの増減につれて増減する。だから、この価値量もやはり可変資本の価値量に比例して増減する。同じ労働がより多くの不変資本を動かすとすれば、その労働はより生産的になっているのである。逆の場合には逆である。だから、労働の生産性に変動が起きているのであって、なんらかの商品の価値に変動が起きていなければならないわけである」(同前)

一般的利潤率が変動するのは「社会の前貸総資本にたいする取得される剰余価値総額の割合が変わる場合」だというのです。考えてみると、「社会の前貸総資本にたいする取得される剰余価値総額の割合」とは一般的利潤率に他ならないので当たり前の話ですね。問題は、剰余価値率が不変なのにどうしたら一般的利潤率に変動が生じるかです。「それは総資本から、しかもその不変部分から起きるのでなければならない」とマルクスは言います。剰余価値率はvが変動してもmも同じ割合で増減するなら不変ですが、①とは違ってvの額は変動しない(「同じ労働」)ものとされています。したがってこの場合は、前貸総資本(C)の変動から、しかもその不変部分(c)の変動からのみ生じるのではければならないということになります。もし同じ労働がより多くの不変資本を動かす場合は労働の生産性に変動が起きていなければならないという訳です。

①と②のどちらの場合にもあてはまる法則?

「だから、どちらの場合にも次の法則があてはまる。一般的利潤率に変動が起きたためにある商品の生産価格が変動しても、その商品自身の価値は変わっていないこともありうる。しかし、その場合には、他の諸商品に価値変動が起きていなければならない」(216頁)

①と②のどちらの場合も一般的利潤率が変動し、その結果、生産価格が変動します。ただし「一般的利潤率に変動が起きたためにある商品の生産価格が変動しても、その商品自身の価値は変わ(らない)」のは①の場合だけです。この場合は他の諸商品すなわち生活手段に価値の変動が起きており、この記述にぴったり当てはまるように思います。②の場合には商品自身の価値は変わっています。

草稿を調べたところ、この部分は段落になっておらず、さらに「だから、どちらの場合にも次の法則があてはまる」(アンダーライン部分)の文章は草稿には無いことに気が付きました。段落分けはさておき、商品自身の価値が変わらないのは①の場合だけなので、「どちらの場合にも」というエンゲルスの加筆は良くないし、法則云々の文言も大袈裟です。

(2)一般的利潤率が不変の場合

「第二に。一般的利潤率が変わっていない場合。この場合には、商品の生産価格が変動することは、その商品自身の価値が変わったのでなければ、起こりえない。すなわち、最終形態でのその商品そのものを生産する労働の生産性が変動するのであろうと、この商品の生産にはいる諸商品を生産する労働の生産性が変動するのであろうと、とにかくその商品そのものを再生産するために必要な労働が多くなったかまたは少なくなったのでなければ、起こりえない。綿糸の生産価格が下がるのは、原料綿花がより安く生産されるか、または機械が改良されて紡績労働がより生産的になったかのどちらかによることである」(同前)

これは一般的利潤率に変更がないのに生産価格が変動するケースです。マルクスは、このようなことは、商品自身の価値が変わることなくして起こりえないと言います。商品の価値変動はそれを生産するために必要な労働量の変動によってのみ生じますが、それは最終生産物を生産する段階の労働の生産性の変動からであっても、その生産に原料等として入る商品を生産する労働の生産性の変動から起きるのでも構いません。これらの部分の労働の生産性が変動するなら商品価値は変動し、生産価格も変動します。

そのことを立証するために2段落目に次の文章が来るのですが、理解に苦しむ内容になっています。

「生産価格は、前に示したように、k+pすなわち費用価格と利潤との和に等しい。ところが、これはk+kp'に等しい。このkすなわち費用価格は不定量であって、生産部面によって違っており、つねに、商品の生産に消費される不変資本と可変資本との価値に等しい。そして、このp'は百分比で計算した平均利潤率である。k=200、p'=20%とすれば、生産価格はk+kp'=200+200×20/100=200+40=240である。商品の価値が変わってもこの生産価格は同じでありうるということは、明らかである」(同前)

だだ生産価格が数式で表わされているだけです。これがどうして「商品の価値が変わってもこの生産価格は同じでありうる」例になるのでしょうか? しかも商品価値の変動と生産価格の変動が同時に生じる例を提示すべきなのに、この事例はそれとは異なります。そこで気になって草稿を調べてみました。草稿は以下のとおりでした。

「生産価格は、先に示したように=k+p'である(p'は平均利潤率、そしてkは不定量であって異なる生産部門では異なり、常に商品の生産に消費された商品の価値とその生産に支払われた賃金に等しい)。商品の価値がどんなに変化してもこの生産価格は同じでありうることは明らかである。kの価値が変化しても、p'は同じ率のままである。k = 100、p'= 10%とすると、k + p'= 110、 = k + 1/10×kである。kの価値が50に下がれば、生産価格=k+p'=k+1/10×k=55となる」(草稿より)

草稿は、p'の10%を固定し、そのうえでkを100から50に引き下げています。その結果、生産価格は下がっています。生産価格は変動しているので、その限りテーマに沿っています。ところが当該の文章は「商品の価値がどんなに変化してもこの生産価格は同じでありうる」です。現行版は修正されてはいません。草稿も筋が通っていないように思えます。

ということで、筆者は、(2)のケースは、第2段落の文章は無視し、第1段落で述べられている内容で理解しようと思います。

商品の生産価格の変動は価値の変動に帰着する

「商品の生産価格の変動はすべて結局は〔究極的には〕価値の変動に帰着するが、商品の価値の変動がすべて生産価格の変動に表わされる必要はない。なぜならば、生産価格はその特殊な商品の価値によって規定されているだけではなく、すべての商品の総価値によって規定されているのだからである。だから、商品Aの変動が商品Bの反対の変動と相殺されてそのために一般的な関係は変わらないということもありうるのである〕」(同前)

生産価格を変動させる諸原因を見てきたわけですが、商品の生産価格の変動は究極的には価値の変動に帰着することが分かりました。個々の商品あるいは特殊商品は生産価格は価値からかい離する可能性があるのですが、一方の商品の価格変動は他の商品の逆の変動によって相殺されるといったことにより、総体としては価値に帰着するのです。

第2節 中位構成の商品の生産価格

*新日本出版新版訳注「この節は、第1章(現行版「第1篇」)に属する草稿のページに書かれている」←これは、書かれている内容が第1章に属することを意味しません。メガ版では、本来置かれるべき第2章(現行版「第2篇」)にあります)

本節では、価値が生産価格に転化すると、いわゆる総計一致二命題すなわち総生産価格=総価値および総利潤=総剰余価値という命題が成り立ちうるのかという問題が扱われています。

価値からの生産価格の偏差が生じる原因

「すでに見たように、価値からの生産価格の偏差は次のことによって生ずる。

(1)商品の費用価格に、その商品に含まれている剰余価値がつけ加えられるのではなく、平均利潤がつけ加えられるということ。

(2)このようにして価値からかたよる或る商品の生産価格が他の諸商品の費用価格に要素としてはいり、したがってすでにこのことによっても商品の費用価格のうちにはその商品に消費された生産手段の価値からの偏差が含まれていることがありうる――この商品自身にとって平均利潤と剰余価値との相違によって起こりうる偏差は別としても――ということ」(216頁)

第9章では、商品の価値の生産価格への転化によって、生産価格は価値からかい離することを見ました(資本の構成が中位の部門を除く)。本節ではその原因を二点にまとめています。第一点は、商品の費用価格に剰余価値ではなく平均利潤が付け加えられることによってです。これは平均利潤と剰余価値との相違によって起こりうる偏差です。第二点は、商品の費用価格のうちにその商品に消費された生産手段の価値からの偏差が含まれていることがあり得ることです。第9章では、マルクスは社会全体では「このようなこと(生産価格の価値からのかい離――引用者)は、剰余価値としてはいるものが一方向の商品で多すぎるだけ他方の商品では少なすぎるということで、したがってまた諸商品の生産価格に含まれている価値からの諸偏差も相殺されるということで、解消してしまう。およそ資本主義的生産全体では、つねに、ただ非常に複雑な近似的な仕方でのみ、ただ永久の諸変動のけっして固定されない平均としてのみ、一般的な法則は支配的な傾向として貫かれるのである」(171頁)として、総生産価格と総価値は一致するとしました。それでは、社会の総生産物ではなく、資本の構成が中位の商品はどうなるでしょうか?

中位構成の商品の場合も費用価格は商品価値からかい離している可能性がある

「したがって、中位構成の資本によって生産される商品の場合にも、費用価格は、その商品の生産価格のうちのこの成分を構成している諸要素の価値総額からかたよっているということがありうる」(217頁)というのです。どうしてでしょうか? マルクスは、具体的に数字を挙げて説明しています。

「中位構成を80c+20vと仮定しよう。ところで、このような構成の現実の資本のなかで〔において〕、不変資本cを構成する諸商品の生産価格がその価値からかたよっているために、このcの価値よりも80cのほうが大きいかまたは小さいということもありうる。同様に、労賃の消費にはいる商品の生産価格がその価値と違っている場合には、20vがその価値とは違うこともありうるであろう。つまり、そのような場合には、労働者がこれらの商品を買いもどす(補填する)ために労働しなければならない時間が、必要生活手段の生産価格と価値とが一致する場合に必要であろうのに比べて、より長いかまたはより短いのであり、つまり、労働者がしなければならない必要労働がより多いかまたはより少ないのである」(同前)

中位の構成の商品であっても、資本の部分(?の面)、すなわち生産手段として入る商品および労働力に必要生活手段として入る商品の生産価格が価値と違っている可能性があり、その場合は生産価格と価値とかい離(偏り)します。

中位構成の商品における生産価格の価値からのかい離の可能性は、これまでの諸命題の正しさを変えない

マルクスは「とはいえ、このような可能性は、中位構成の商品について立てられた諸命題の正しさを少しも変えるものではない。このような商品に割り当たる利潤の量は、その商品自身に含まれている剰余価値の量に等しい」(同前)と言います。どうしてでしょうか?

「たとえば80c+20vという構成をもつ前述の資本の場合に、剰余価値の規定にとって重要なことは、これらの数が現実の価値の表現であるかどうかではなく、これらの数が互いにどういう割合をなしているかである。すなわちvは総資本の1/5でcは4/5ということである。この割合になっていさえすれば、前に仮定したように、vが生む剰余価値は平均利潤に等しいのである。他方では、それが平均利潤に等しいからこそ、生産価格=費用価格+利潤=k+p=k+mであり、生産価格は実際上商品の価値に等しいとされるのである。すなわち、この場合には労賃の引上げまたは引下げは、商品の価値を変動させないのと同様に、k+p(生産価格)をも変動させないのであって、それは、ただ、利潤率の側にそれに対応する逆の運動、引下げまたは引上げをひき起こすだけなのである。すなわち、もし労賃の引上げまたは引下げの結果としてこの場合に商品の価格が変動させられるとすれば、この中位構成の部面の利潤率は、他の諸部面の利潤率の水準よりも上か下かになるであろう。ただ価格が変わらないかぎりでのみ、中位構成の部面は他の諸部面と同じ利潤水準を維持するのである。つまり、中位構成の部面では、ちょうどこの部面の生産物がその現実の価値で売られるのと同じことが実際上行なわれるのである。すなわち、もし商品がその現実の価値で売られるとすれば、他の事情が変わらないかぎり労賃の上昇または低下はそれに対応する利潤の低下または上昇を呼び起こすが、しかし商品の価値変動を呼び起こしはしないということは明らかであり、また、どんな事情のもとでも労賃の上昇または低下はけっして商品の価値には影響することはできないのであって、いつでもただ剰余価値の大きさに影響することができるだけだということは明らかである」(同前)

中位構成の部門の80c+20vという資本が実際の価値を表現しているかは重要ではなく、cとvとの割合こそ大事だ、というのです。どういうことかというと、この部門が中位構成の部門であり続けるかどうかに掛かっている、もしこの割合が保持されていれば、mとpは一致する、ということだと思われます。前章(第11章)で、中位構成の商品の場合は、賃金の引上げまたは引下げは利潤に逆の影響を及ぼすだけであって生産価格は変化がない(価値も変化しない)ことが明らかになりました。マルクスは、仮に労賃の変動によって価格が変動させられる場合には中位構成の部門の利潤率は平均水準からズレる可能性があることを認めながらも、中位構成の部門である限り「どんな事情のもとでも労賃の上昇または低下は剰余価値の大きさに影響するだけであって、けっして商品の価値には影響することはできない」と言うのです。

分かりにくい展開もありますが、中位の構成の商品についても、剰余価値=平均利潤および価値=生産価格という命題は正しいとマルクスは結論づけています。

第3節 資本家の補償理由(新日本出版訳は「資本家の埋め合わせの根拠」

※Kompensationsgr?nde des Kapitalisten)

*新日本出版新版訳注「草稿では、この節は、現行版第11章に該当する部分のあとのぺージに書かれており、表題の前には「4)」とつけられている」

冒頭にも触れましたが、本節の内容は第10章から続いています。第10章では生産価格形成のメカニズムが考察されましたが、そこでは尽くせなかった問題がここで扱われています。本節は「補遺」と題された章に収められているのですが、かなり重要なことが論じられています。そんなことで、ほぼ全文引用しながらの報告になってしまいました。ご了承を。

資本がさまざまな部門のあいだを絶えず移動することによって各部門の利潤率は均等化する

「すでに述べたように、競争はいろいろな生産部面の利潤率を平均して平均利潤率にし、また、まさにそうすることによってこれらのいろいろな部面の生産物の価値を生産価格に転化させる。しかも、それは、資本が一つの部面から他のさしあたりは利潤が平均よりも高い部面へと絶えず移動することによって行なわれる。といっても、その場合に考えられるのは、与えられた産業部門で与えられた期間に次々に現われる凶年〔景気の悪い年〕と豊年〔景気のよい年〕との交替に結びついた利潤の変動なのであるが。このように資本がいろいろな生産部面のあいだを絶えず移動するということは利潤率の上がり下がりの運動を生みだすのであるが、これらの運動は多かれ少なかれ相殺されるのであって、この相殺によってどこでも利潤率を同じ共通な一般的な水準にひきもどす傾向があるのである」(218頁)

第10章で論じられた生産価格の形成(一般的利潤率の形成)に果たす競争の役割が簡単にまとめられています。高い利潤を求める資本間の競争は、諸部面の利潤率を均等化して平均利潤率を成立させ、諸部面の商品の価値を生産価格に転化させます。それは資本が利潤の低い部面から平均より高い部面に絶えず移動することによって行われます。資本の移動は利潤率の上昇下落の運動を生み出すのですが、これらの運動は相殺されて利潤率は共通の一般的な水準に集約されていくというのです。注目すべきは、この過程は直線的な単純なものではなく、ジグザグとしたものだということです。

資本の移動には考慮すべき点があるとして、そのことが次に追究されます。

資本の移動について考慮されるべき点――移動の困難、事業の波。それでも平均利潤はどの部門でもほぼ同じになる。資本はこうした経験を計算に入れるようになる

「このような資本の運動はまず第一に絶えず市場価格の高さによってひき起こされるのであって、この市場価格が利潤をこの部面では一般的な平均水準よりも高くしあの部面では低くするのである。われわれはここではまだわれわれに関係のない商人資本をしばらく無視するのであるが、この商人資本は、ある種の流行品での投機の突発的な発作が示すように、異常な速さで大量の資本を一つの事業部門から引きあげたり、また同様に急激に他の事業部門に投じたりすることができる。しかし、本来の生産――工業や農業や鉱業など――ではどの部面でも資本が一つの部面から他の部面に移動するのにはかなりの困難があり、特に、既存の固定資本のために移動は困難である。さらに、経験の示すところでは、ある産業部門、たとえば綿工業は、ある時期には異常に高い利潤をあげるかと思えば、また別の時期にはほんのわずかな利潤しかあげなかったり欠損になることさえもあり、したがって数年にわたる一定の循環について見れば平均利潤は他の諸部門のそれとだいたい同じになるのである」(同前)

マルクスは、資本の運動はまず第一に、絶えず市場価格の高さ〔状態〕によってひき起こされると言います。各部門の商品の市場価格は異なる利潤率を含むからです。彼は、資本の移動について考慮されなければならない点を二つ挙げます。

資本の一つの部面から他の部面への移動〔転換〕にはかなりの困難があります(商人資本は資本の移動を容易にし、促進する役目を果たすのですが、商人資本の存在はここでは無視されます)。特に固定資本の存在は資本の移動を困難にします。さらに、産業部門が違えば利潤の波には違いがあります。しかし一つの循環をならすと平均利潤はどの部門もほぼ同じになるので、「資本はやがてこのような経験を計算に入れる」(同前)ようになります。

この点についてはもう少しあとで論じられます。次に競争についての興味深くかつ重要な考察が加えられます。

競争においては本質的な関係は覆い隠され逆さまに現われる

「しかし、競争が示していないもの、それは、生産の運動を支配する価値規定である。価値こそは、生産価格の背後にあって究極においてそれを規定するものである。これに反して、競争が示しているのは次のものである。(1) 平均利潤。これは、いろいろな生産部面にある資本の有機的構成にはかかわりのないものであり、したがってまた与えられた一搾取部面で与えられた一資本によって取得される生きている労働の量にもかかわりのないものである。(2) 労賃の高さの変動の結果としての生産価格の上がり下がり――この現象は商品の価値関係とは一見まったく矛盾している。(3) 市場価格の変動。この変動は、与えられた一期間の商品の平均市場価格を、市場価値に引きもどすのではなく、この市場価値からはかたよっておりそれとは非常に違っている市場生産価格に引きもどす」(219頁)

価値は生産価格の背後にあって究極には生産価格を規定するのですが、価値そのものは競争によっては説明され得ません。これに対して(1)平均利潤の形成、(2)労賃の変動の結果としての生産価格の変動、(3)市場価格の変動は、競争の作用を欠いては説明され得ません。(1)の平均利潤は資本の有機的構成にもかかわりのないものとして現われます。(2)労賃の変動が中位構成の部門以外の商品の生産価格の変動をもたらすので、この現象は価値関係と矛盾しているように見えます。(3)各生産部面では、市場価値から大きくはずれた市場生産価格を中心に商品の価格が変動するので、価値法則が働いていないかのようです。そこでマルクスは言います。

「すべてこれらの現象は、労働時間による価値の規定にも、不払剰余労働から成っているという剰余価値の性質にも矛盾しているように見える。つまり、競争ではすべてがさかさまになって現われるのである。表面に現われているとおりの、経済的諸関係の完成した姿は、その現実の存在にあっては、したがってまたこの諸関係の担い手や代理人たちがこの諸関係を明らかにしようとして抱く観念のなかでも、この諸関係の内的な、本質的な、しかしおおい隠されている核心の姿およびそれに対応する概念とは非常に違っており、またそのような姿や概念にたいして実際にさかさまになっており反対になっているのである」(同前)

これらの諸現象は価値規定や剰余価値の法則からも矛盾しているように見える、競争においてはすべてが逆さまになって現われる、という指摘は極めて重要です。このことは、これらの関係の担い手である資本家やその代理人(ブルジョア的俗流経済学者)の観念にも反映されます。彼らの観念は諸関係の本質的な姿とは違っていて、それに対応する概念とは逆さま(反対)になっているのです。

資本家の補償理由〔資本家の埋め合わせの根拠〕

マルクスは、資本主義的生産がある程度発展すると、一般的利潤率の形成には資本の直接的な競争のほかに別の要因が加わると言います。それは何でしょうか。

「さらに、資本主義的生産がある程度まで発展すれば、個々の部面のいろいろに違った利潤率が平均されて一般的利潤率になるということは、もはやけっしてただ市場価格が資本を引き寄せたり突きはなしたりする牽引反発の作用だけによって行なわれるのではない。平均価格やそれに対応する市場価格がある期間にわたって固定されてくれば、この平均化のなかで一定の相違は相殺されるということが個々の資本家の意識にのぼるようになり、したがって彼らはこれらの相違をただちに彼らの相互の計算のなかに含めるようになる。資本家たちの観念のなかではこのような相違が生きていて、彼らによって補償理由として計算に入れられるのである」(同前)

生産価格への平均化が形成され、それが一定期間固定されるようになると、資本の間の一定の相違は相殺されるという観念が資本家たちの意識にのぼるようになり、これらの相違を資本家たちが相互の資本計算に含めるようになるというのです。これは生産価格の形成を促進します。

「その場合の根本観念は平均利潤そのものであり、同じ大きさの資本は同じ期間には同じ大きさの利潤をあげなければならないという観念である。この観念の根底にはまた、各生産部面の資本は、それぞれの大きさに比例して、社会的総資本によって労働者から搾り取られる総剰余価値の分けまえにあずからなければならないという観念がある。言い換えれば、それぞれの特殊資本はただ総資本の一片とみなされるべきであり、それぞれの資本家は事実上総企業の株主とみなされるべきであって、この株主は自分の資本持ち分の大きさに比例して総利潤に参加するのだという観念がそれである」(219-220頁)

マルクスは、資本の補償理由(埋め合わせの根拠)は平均利潤そのものである、資本間の相違は補償されるという観念の根底には各特殊資本は社会的総資本の不可欠の一片とみなされるべきだという観念があると言います。

資本家の打算(計算)

「そこでこの観念にもとづいて資本家の打算が行なわれる。たとえば商品がかなり長く生産過程に滞留しているとか、商品が遠方の市場で売られなければならないとかいうことのために回転が比較的おそい資本も、そのために自分から逃げてゆく利潤をやはり勘定に入れるのであって、価格へのつけ加えによって埋め合わせるのである。あるいはまた、たとえば船舶業でのようにかなり大きな危険にさらされている資本投下は価格引上げによって埋め合わせをつけるのである。資本主義的生産が発達し、またそれにつれて保険業が発達すれば、危険は実際にはすべての生産部面にとって同じ程度である。(コーベトを見よ。)といっても、危険率が比較的大きい部面は比較的高い保険料を支払って、それを自分の商品の価格で埋め合わせるのであるが。実際には、これはすべて次のことに帰着する。/すなわち、ある資本投下――すべての資本投下がある限界のなかでは等しく必要とみなされるのであるが――の利潤をより少なくし他の資本投下の利潤をより多くするようなどんな事情も、はっきりと有効な補償理由として計算に入れられるのであって、このような動機または打算要因の正当さを証明するために絶えず繰り返し競争の活動を必要とするようなことはない、ということである。ただ、資本家は次のことを忘れている――またはむしろ競争が示してくれないのでそれが見えない――だけである。すなわち、いろいろな生産部門の商品価格の相互計算で資本家たちが互いに主張するこれらすべての補償理由は、ただ単に、彼らはみな共同の獲物である総剰余価値にたいしてそれぞれの資本に比例して同等な大きさの請求権をもっているということに関連しているだけである」(220頁)

上記のような補償観念が資本家の間で一般的になると、資本家は、この観念に基づいて打算(計算)するようになります。例えば、長く生産過程に滞留せざるを得ないとか、遠方の市場で売られなければならないといった事情で回転が遅い(回転期間が長い)資本は、失う利潤を勘定に入れてその分を価格に上乗せする、あるいは業務に危険を抱える船舶業などは高い保険料を掛けその分を価格に含める、といった具合です。こうしたことは有効な補償理由として計算に入れられます。

資本家は利潤の補償理由そのものが利潤そのものを創造するように錯覚する

「彼らが取りこむ利潤は彼らが搾り出す剰余価値とは違うのだから、彼らにとっては、むしろ、利潤の補償理由は、総剰余価値の分けまえを平均するのではなくて利潤そのものを創造するように見えるのである」(同前)

利潤の補償理由は「彼らはみな共同の獲物である総剰余価値にたいしてそれぞれの資本に比例して同等な大きさの請求権をもっているということに関連している」にもかかわらず、資本家たちは、自分たちが得る利潤が総剰余価値に対するそれぞれの資本の大きさに比例する分け前であることを忘れ、補償理由そのものが利潤を創造するように錯覚するのです。「というのは、利潤は、ただ単に、なにかある動機によって商品の費用価格につけ加えられるものから生ずるように見えるから」(同前)なのです。

(雅)

|