|

9月23日、第2期213回目の学習会を開き、第3部第10章の第5回(最終回)と第11章「労賃の一般的変動が生産価格に及ぼす影響」をやりました。

第10章 競争による一般的利潤率の平均化 市場価格と市場価値 超過利潤(第5回)

*草稿のタイトルは「一般的利潤率の平均化のための競争 市場価格と市場価値 超過利潤」

第10章も残り僅か2段落。区分線のあとの第65段落と第66段落を検討しました。

なお、この箇所に入る前に、『図解社会経済学』で大谷禎之介氏が仮説例として展開した生産価格形成のメカニズム(前回学習会配布資料)について疑問が出され、少し議論をしました。第10章を終えたあとに議論を紹介したいと思います(※印のところ)。

Ⅳ 超過利潤

新日本出版社版には、この箇所に訳注があります。参考に紹介します。

〔草稿にはこの区分線はなく、この部分に「超過利潤」という表題がつけられ、続く次の二つのパラグラフの冒頭には、それぞれ「α)」および「β)」の記号が付けられている。本章表題の最後にある「超過利潤」にこの部分は対応しているものと思われる〕

市場価値または市場生産価格は各特殊部門の最良の条件(またはより良い条件)のもとで生産する資本の超過利潤を含んでいる

第65段落。特殊生産部門における市場価値および市場価格についての展開を踏まえて、マルクスは次のようにまとめています。全文を引用します。

「以上に述べたところから明らかになったように、市場価値(これについて述べたすべてのことは、必要な限定を加えれば、生産価格にもあてはまる)は、それぞれの特殊な生産部面で最良の条件のもとで生産する人々の超過利潤を含んでいる。恐慌や過剰生産一般の場合を除けば、このことはすべての市場価格にあてはまるのであって、たとえ市場価格がどんなに市場価値または市場生産価格からかたよろうとも、それにあてはまるのである。すなわち、市場価格に含まれていることは、同じ種類の商品には、たとえそれらの商品がどんなに違った個別的条件のもとで生産され、したがってどんなに違った費用価格をもっていようとも、同じ価格が支払われるということなのである。(普通の意味での独占すなわち人為的または自然的な独占の結果である超過利潤についてはここでは述べない)」(209頁)

特殊な生産部門とは同一種類の商品が生産される部門です。市場価値とは特殊生産部門の総商品の平均価値もしくは社会的価値です。これにたいし、市場価格とは実際に販売される商品価格です。市場価格と市場価値は一致する場合もかい離する場合もあります。その特殊な部門には様々な生産条件の生産者(事業者)が存在し、生産者の数だけ異なった個別的価値が存在します。そうであっても同一種類の商品は同一価格で販売されます。いわゆる「一物一価」が貫かれます。すると平均的条件よりも良い条件の生産者は超過利潤を得ることが出来ます。

この段落のなかに「市場価値(これについて述べたすべてのことは、必要な限定を加えれば、生産価格にもあてはまる)」とか「市場価値または市場生産価格」という文言が出て来ます。この文言には何が込められているのでしょうか? 本章の別の箇所に次のような記述がありました。

「ここで市場価値について述べたことは、市場価値に代わって生産価格が現われれば、生産価格についても言える。生産価格は、それぞれの部面で規制されており、また特殊な事情に応じても規制されている。しかし、生産価格そのものがまた、日々の市場価格がそれをめぐって運動し一定の期間にそれに平均化される中心なのである」(188-189頁)

生産価格は部門間の競争を通じて形成されます。部門毎に資本の構成が異なるので商品の費用価格はそれぞれ異なります。これに平均利潤を加えたものが生産価格なのですが、各部門にはそれぞれ異なる生産価格が存在することになります。社会の総価値と総生産価格は一致するのですが、生産価格と価値が一致するのは平均的構成の生産部門に限られます。したがって大半の部門では価値と生産価格は一致しません。そうであっても各特殊部門の価格変動の中心は生産価格になります。

図は第9章からのものです。「商品の価格(市場生産価格)」欄の数字(92、103、113、77、37)が各生産部門の生産価格になります。一番右の欄にあるように、どの生産価格も価値から偏差(かい離)していますが、これが各部門の価格変動の中心になります。市場価値と同じ役割を果たすので、マルクスはこれを「市場生産価格」と呼んでいます(「市場調整価格」とも呼ばれます)。

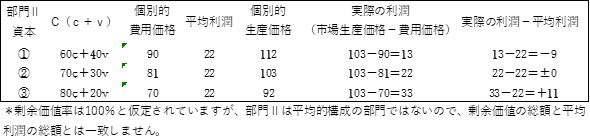

ある特殊生産部門、例えば上図の部門Ⅱ(資本が70c+30v)を取り上げます。。

70c+30vはこの部門の平均的資本構成で、103は市場生産価格です。この部門には三つの生産条件の資本が存在するものとします。①は60c+40v(低い資本構成)、②は70c+30v(平均的資本構成)、③80c+20v(高い資本構成)。費用価格は①が90、②が81、③が70とすると、個別的生産価格(個別的費用価格+平均利潤)は①が90+22=112、②が81+22=103、③が70+22=92になります。②の平均的資本の商品の個別的生産価格が市場生産価格として103で販売されるものとすると、①と②と③が実際にあげる利潤(市場生産価格マイナス個別的費用価格)は①103-90=13、②103-81=22、③103-70=33となり、実際の利潤と平均利潤との差は、①マイナス9、②ゼロ、③プラス11となり、高い資本構成の③だけが平均利潤22に加えて11の超過利潤を得ることができます。

生産価格が形成されると、個別的価値と社会的価値(市場価値)との関係は、このように個別的生産価格と市場生産価格との関係として現われることになります。

超過利潤の二形態

最後の段落(第66段落)です。

「しかし、超過利潤は、そのほかにも、ある生産部面がその商品価値の生産価格への転化を免れるような、したがってまたその利潤の平均利潤への引きもどしを免れるような状態にある場合には、発生することがありうる。地代に関する篇のなかでわれわれは超過利潤のこの両形態のさらに進んだ形成を考察しなければならないであろう」(209頁)。

第6篇の地代論で登場する二つの地代、すなわち差額地代と絶対地代の原資となる超過利潤のことが示唆されています。

本章で取り上げた超過利潤は、商品価値の生産価格への転化を前提に、そのもとで資本の競争が働くことによって発生したのですが、そのほかに「ある生産部面がその商品価値の生産価格への転化を免れるような、したがってまたその利潤の平均利潤への引きもどしを免れるような状態にある場合」にも超過利潤が発生し得るとマルクスは言います。「ある生産部面」とは自然条件(土地など)に依存した生産部門すなわち他の工業部門の資本が参入を阻害する部門で、その代表は農業部門です。そこで土地所有者に支払われる地代のうち、差額地代の原資となるのが超過利潤の第一形態、絶対地代の原資となるのが超過利潤の第二形態です。この二つの形態の超過利潤の形成メカニズムは地代論の課題になります。そこで詳しく考察されます。

※『図解社会経済学』の生産価格形成の展開例をめぐる議論

前回やった箇所(第10章)に次のような記述がありました。

「もし諸商品がそれらの価値どおりに売られるとすれば、すでに述べたように、生産部面が違えば、それぞれの部面に投ぜられている資本量の有機的構成の相違にしたがって、さまざまに違った利潤率が成立する。しかし、資本は、利潤率の低い部面から去って、より高い利潤〔率〕をあげる別の部面に移ってゆく。このような不断の出入りによって、一口に言えば、利潤率があちらで下がったりこちらで上がったりするのにつれて資本がいろいろな部面に配分されるということによって、資本は、生産部面が違っても平均利潤が同じになるような、したがって価値が生産価格に転化するような需要供給関係をつくりだすのである」(206頁)

第12章にも似たような文章があります。

「すでに述べたように、競争はいろいろな生産部面の利潤率を平均して平均利潤率にし、また、まさにそうすることによってこれらのいろいろな部面の生産物の価値を生産価格に転化させる。しかも、それは、資本が一つの部面から他のさしあたりは利潤が平均よりも高い部面へと絶えず移動することによって行なわれる」(218頁)

これらの引用文からも、マルクスは、資本の部門間の移動が生産価格の形成において重要な役割を果たすと考えていることが推測できます。筆者は、前回、『図解社会経済学』(大谷禎之介著)の第3篇第2章第2節「平均利潤率と生産価格」に、資本の移動を媒介にした利潤率均等化の展開例があるとして、参考にこの箇所をコピーして配布しました。そして学習会報告では「その展開はマルクスの記述に沿っているように見えるのですが、果たしてマルクスの意図に合致しているか議論のあるところでしょう」と書きました。そこで、今回、大谷氏の展開例はまったく恣意的なものであるとの意見が出されました。

大谷氏の展開がどんなものか簡単に紹介します。本文には細かい数字が出てくるのですが、興味のある方は同書を直接当たってください。

〈資本の構成の異なるⅠからⅤまでの五つの生産部門がある。資本の構成はⅠが一番高く、Ⅲが中位、Ⅴが一番低い。各部門では生産物が価値どおりの価格で販売されている。利潤率の低いⅠ・Ⅱ部門から資本の一部が流出し、利潤率の高いⅣ・Ⅴ部門に流入するものと仮定される。そのことにより需給一致の状態が崩れ、Ⅰ・Ⅱでは供給<需要の状態になって価格が上昇し、他方、Ⅳ・Ⅴでは供給>需要の状態になって価格が下落する。中位の構成のⅢには変化がない。新たな資本配分のもとでは、Ⅰ・Ⅱでは価格上昇により需要が減退して価格下落に反転。他方、Ⅳ・Ⅴでは価格下落により需要が増大して価格上昇に反転する。そして全部門の利潤率が等しくなったところで価格の動きが止まる。そのような状態になったとき各部門の資本は他の部門に移動する理由を持たなくなる。その状態になったときの商品の価格が生産価格である。〉

この展開には疑問が出されました。まず資本の移動について。資本の構成の高いⅠ・Ⅱ部門には大工業が、構成が低いⅣ・Ⅴ部門には零細な軽工業が考えられるが、大工業の資本が零細な軽工業部門に資本を移動させるといったことはあり得ない。仮に資本がこのように移動し得るとしても、移動元では資本が流出して需要を満たせず商品価格の騰貴が、移動先では供給過多で商品価格の暴落が起きるのに、逆に移動元では「需要がそれぞれ9.11および7.08だけ減退し、〔移動先の〕ⅣおよびⅤ〈では〉……それぞれで7.08および9.11だけ増大したとしよう」と、あり得ない恣意的な想定をしている。また任意であるかの数値を使って実現利潤率が全部門で21.4%になると説明するが、この需給関係の小数点以下2桁の増減は、移動によって21.4%の実現利潤率になるという、結果から逆算して需給を一致させる作為的な数字で、資本の運動の現実にそぐわないばかりか、「高い利潤率をあげる別の部面に移ってゆく……不断の出入りによって……つくりだす」という一般利潤率についてのマルクスの見解にも反している。

この意見には、大谷氏の展開の前後をよく読まないと何とも言えないと判断を保留する意見が出ました。筆者は、大谷氏の展開はマルクスの記述に直対応し過ぎているという印象です。実際の過程はそう単純ではないように思われます。筆者が一番分からないのは、資本が移動する前の最初の状態でどうして生産価格の形成が論じられ得ないのか、ということです。生産価格の概念は資本の移動を媒介にせずに規定され得るのではないか(第9章では資本の移動を媒介せずに概念規定が行なわれている)、資本が移動するとしてもその段階ですでに生産価格が形成されているのではないか、他部門への移動という動機が働く資本はどれなのか具体的に見る必要があるのではないか(例えば、ある部門で個別的生産価格が市場生産価格よりも高くなる劣位条件の資本がそれに該当するのではないのか)等々、様々な疑問が湧いてきます。もし意見がありましたらお寄せください。

次に第11章に入り、最後まで読み切りました。

第11章 労賃の一般的変動が生産価格に及ぼす影響

*新日本出版社版訳注〔草稿では「5)さまざまな商品の生産価格にたいする労賃の一般的な騰貴または低落(低下)の影響」となっている。〕

本章のテーマについて

本章の最終段落で、考察上の前提条件となぜこのテーマが取り上げられたのかが述べられています。本文に入る前に確認しました。

まず「この章の全体をつうじて、一般的利潤率や平均利潤の形成、したがってまた価値の生産価格への転化は、与えられた事実として前提されている。問題は、ただ、労賃の一般的な引上げまたは引下げが、与えられたものとして前提されている諸商品の生産価格にどのように影響するか、ということだけだった」(214頁)とあります。

前章までは一般的利潤率や平均利潤の概念やその形成のメカニズムが課題でしたが、本章では、それらが形成されていることが前提されます。そのうえで労賃の一般的変動が諸商品の生産価格にどのような影響を及ぼすかを考察しようというのです。なぜこのようなテーマなのでしょうか? マルクスは続けて次のように言います。

「これ〔このテーマ〕は、この篇で取り扱った他の重要な諸点に比べればまったく二次的な問題である。しかし、これは、この篇に属する問題のうちでリカードが取り扱っているただ一つのものであり、しかもそれさえ彼は、後に示すように、ただ一面的に不十分にしか取り扱っていないのである」(同前)

これはリカードが取り上げたテーマなのですが、一面的で不十分にしか取り扱っていないので、本題を論じ終えたこの段階でこのテーマを取り上げようというのです。「後に示すように」とありますが、『剰余価値学説史』でリカードがどう論じたかを取り上げると言っているのです。

リカードが「ただ一面的に不十分にしか取り扱っていない」箇所とは、『経済学および課税の原理』第1章「価値について」第4節「諸商品の生産に投下される労働量がその相対価値を左右するという原理は、機械およびその他の固定的かつ耐久的資本の使用によって、相当に修正される」です。リカードはこの節で、〈商品の相対的価値は、その生産に投下される労働量によって規定される〉という彼の(投下労働価値説)に一定の修正が生じることを論じようとしているのですが、その仕方は全く混乱したものであることを、マルクスは『剰余価値学説史』のなかで指摘しています。

「……リカードウがその研究を進めるやり方は、こうである。すなわち、彼は、別々に投下される同じ大きさの資本について、または同じ大きさの資本が充用される別々の生産部面について、一つの一般的利潤率または同じ大きさの平均利潤を想定〔前提〕する。――または同じことであるが、別々の生産部面の充用資本の大きさに比例した利潤を想定する。このような一般的利潤率を前提するのではなく、リカードウはむしろ、この一般的利潤率の存在が、そもそも労働時間による価値の規定にどこまで一致するか、を研究しなければならなかったはずである。そうすれば、彼は、ちょっと見ただけでも一般的利潤率がこの価値規定に一致するどころか、矛盾するということ、したがって、一般的利潤率の存在は、多くの中間項を通して、すなわち、価値法則のもとにそれを簡単に包摂するのとは非常に違った展開を通して、はじめて説明することができることを見いだしたであろう。それと同時に、彼はとにかく、利潤の性質についてまったく別の認識をもったであろうし、利潤を直接に剰余価値と同一視することはなかったであろう。ひとたびこの前提〔一つの一般的利潤率または同じ大きさの平均利潤の想定〕をしておいて――リカードウは、それからさらに、固定資本と流動資本とが違った比率で〔諸商品の生産に〕はいって行く場合に、労賃の騰落が「相対的価値」にどのように作用するか? を問題にする。というよりはむしろ、彼は問題をこのように取り扱うのだと思い込んでいる。実際には、彼はそれをまったく違ったように取り扱っている。彼はそれを次のように取り扱っている。すなわち、彼は、回転時間が違っていたり、違った資本諸形態を違った比率で含んでいたりする諸資本の場合に、労賃の騰落がそのそれぞれの利潤にどのように作用するか? を問題にするのである。そして、その場合に彼は当然次のことを見いだす。すなわち多くの固定資本がはいって行くか少ない固定資本がはいって行くかなどに従って、賃金の騰落が諸資本に及ぼす影響は、資本のうちの可変資本から成る部分すなわち直接に労賃に投下される資本から成る部分の大小に応じて非常に違わざるをえない、ということである。したがって、別々の生産部面の利潤を再び均等化するためには、言い換えれば、一般的利潤率を再び成立させるためには、諸商品の価格は――それらの価値とは区別されて――違った規制を受けなければならない。だからこそ、彼はさらに進んで、この区別は、賃金が騰落する場合に「相対的価値」に影響を及ぼすのだ、と結論するのである」「彼が実際に研究していることは次のことである。すなわち、諸商品の価値と区別された費用価格〔『資本論』では生産価格のこと〕を前提すれば――そしてこの区別は一般的利潤率を仮定したことによって前提されている――、この費用価格〔生産価格〕(これがこんどは表現を変えて「相対的価値」と呼ばれるものである)そのものが、どのように再び相互に修正されあうか、どのように労賃の騰落によりまた資本の有機的諸成分の割合が違う場合に、それに比例して修正されるか? ということである」(『資本論草稿集6』247-250)

長々引用してしまいました。少し説明を加えます。リカードの価値論は、かなり単純化して言うと、商品の価値はその生産に支出された労働量によって規定される、もし労賃が上昇すればその分だけ利潤(剰余価値)が減少するのであって商品価値には影響しない、というものです。ところが彼は、資本の構成(彼にあっては固定資本と流動資本の構成)が異なった比率で生産に入ると、この基本命題は修正を受ける、その場合、実際に作用するのは労賃の騰落だというのです。実は彼はそこでは価値ではなく生産価格のことを論じているのですが、彼はそのことに気が付きませんでした。かれは価値と生産価格を区別しなかったため混乱した議論をしました。これから見るように、労賃の変動は生産価格の変動をもたらしますが、この事象は価値法則の修正の問題ではなく、別の問題として評価されねばなりません。

マルクスは、リカードの混乱した問題設定を整理し直し、「労賃の一般的な引上げまたは引下げが、与えられたものとして前提されている諸商品の生産価格にどのように影響するか」を考察しようしています。

数字の比較が大事なので、省略する訳にも行かず、本文をほとんど引用する形になってしました。ご了承ください。

労賃の一般的変動は生産価格にどのような影響を及ぼすか?

平均構成、平均より低い資本構成、平均より高い資本構成の三つの生産部門が存在するものと想定され、変動の結果が比較されます。

・労賃の一般的上昇の場合

〈Ⅰ 平均的構成の資本〉

「社会的資本の平均構成を80c+20vとし、利潤を20%としよう。この場合には、剰余価値率は100%である。労賃の一般的な引上げは、ほかのことはすべて変わらないとすれば、剰余価値率の引下げである。平均資本にとっては利潤と剰余価値とは一致する。労賃が25%上がるとしよう。同じ量の労働を動かすのに、以前は20かかったとすれば、今では25かかる。そうすれば、80c+20v+20pのかわりに80c+25v+15pという回転価値〔「回転価値」はエンゲルスの加筆〕になる。可変資本によって動かされる労働は相変わらず40という価値額を生産する。vが20から25に上がれば、超過分mまたはpは15しかない。105にたいする15の利潤は142/7%であって、これが新たな平均利潤率になるであろう。平均資本によって生産される商品の生産価格はその商品の価値と一致するのだから、このような商品の生産価格は変わらないであろう。それゆえ、労賃の引上げは、利潤の引下げを伴ったとはいえ、商品の価値も価格も変動させなかったことになるであろう。/前の場合には平均利潤は20%で、一回転期間に生産される商品の生産価格は、その費用価格・プラス・これにたいする20%の利潤に等しく、したがってk+kp’=k〔100〕+20k/100だった。このkは可変量であって、商品にはいる生産手段の価値に応じて、また商品の生産に使用される固定資本が生産物に移す損耗分の大きさに応じて、違ってくる。今では生産価格はk〔105〕+142/7k/100になるであろう」(210頁)

〈Ⅱ 平均より低い構成の資本〉

「今度は、最初まず、社会的平均資本の最初の構成80c+20v(これは今では764/21c+2317/21vになっている)よりも低い構成、たとえば50c+50vという構成の資本をとってみよう。この場合には年間生産物の生産価格は、簡単にするために固定資本が全部損耗分として年間生産物にはいり回転期間は第一の場合と同じだと仮定すれば〔草稿「年間生産物にはいり込むと仮定すれば」〕、労賃を引き上げる前には50c+50v+20p=120である。労賃を25%引き上げるということは、同じ量の労働を動かすのに可変資本を50から621/2に引き上げることになる。仮りに年間生産物が以前の120という生産価格で売られるとすれば、結果は50c+621/2v+71/2pとなり、したがって62/3%という利潤率になるであろう。ところが、新たな平均利潤率は142/7%である。そして、われわれはほかの事情はすべて変わらないと仮定するのだから、50c+621/2vというこの資本もやはりこれだけの利潤をあげなければならないであろう。ところが、1121/2という資本は142/7%の利潤率では161/14の利潤をあげる。だから、この資本が生産する商品の生産価格は今では50c+621/2v+161/14p=128

8/14である。だから、この場合には、25%の賃金引上げの結果、同じ量の同じ商品の生産価格が120から128 8/14に、すなわち7%以上あがったわけである」(210-211頁)

〈Ⅲ 平均より高い構成の資本〉

「逆に平均資本よりも高い構成、たとえば92c+8vという構成の生産部面を仮定しよう。最初の平均利潤はこの場合にも20である。そして今度も、固定資本は全部年間生産物にはいり、回転期間も第一、第二の場合と同じだと仮定すれば〔草稿「年間生産物にはいり込むと仮定すれば」〕、商品の生産価格はこの場合にも120である。/25%の労賃引上げの結果、可変資本は前と同じ労働量について8から10に増大し、したがって商品の費用価格は100から102に上がり、他方、平均利潤率は20%から142/7%に下がっている。ところで、100:14

2/7=102:14 4/7という比例になる。だから、いま102に割り当たる利潤は144/7である。したがってまた、総生産物はk十kp’=102+14

4/7=116 4/7で売られる。つまり、生産価格は120から1164/7に、すなわち26/7%〔*〕だけ下がったのである」(211頁)

*MEW版は33/7%〔新日本出版新版訳注により訂正〕

〈労賃の一般的上昇の場合のまとめ〉

以上の記述を一覧表にしました(つけ加えた項目もあります)。

「要するに、労賃の25%引上げの結果は次のようになる。

(1)社会的平均構成の資本では商品の生産価格は元どおりで変わらない。

(2)構成がより低い資本では商品の生産価格は上がっている。といっても利潤が下がったのと同じ割合でではないが。 (3)構成がより高い資本では商品の生産価格は下がっている。といってもやはり利潤〔の低下〕と同じ割合でではないが」(211-212頁)

「平均資本の商品の生産価格は前と同じで生産物の価値に等しいのだから、すべての資本の生産物の生産価格の総計もやはり前と同じで、総資本によって生産される価値の総計に等しい。一方での引上げと他方での引下げとが総資本では相殺されて社会的平均資本の水準に落ち着くのである」(212頁)

「すべての資本の生産物の生産価格の総計もやはり前と同じで、総資本によって生産される価値の総計に等しい」とあるのですが、ここにある数字を加算しても等しくはなりません。それは、これらの数字は社会的総資本の総額ではなく百分比で表わした資本の総額だからです。生産価格の総計と価値の総計が等しくなることは間違いありません。

〈労賃の一般的上昇が引き起こす影響は新たな平均利潤に均等化することによってのみ生じる〉

「商品の生産価格が例Ⅱ〔低い資本構成〕では上がり、例Ⅲ〔高い資本構成〕では下がるとすれば、剰余価値率の低下または労賃の一般的上昇がひき起こすこの反対作用だけでも、すでに、労費の引上げを価格で埋め合わせることがここでは問題になりえないということを示している。なぜならば、Ⅲでは生産価格が下がるので資本家は利潤の低下を埋め合わせることができないし、またⅡでは価格は上がってもそれが利潤の低下を妨げないからである。むしろ、価格が上がる場合にも下がる場合にも、利潤〔平均利潤率〕は、価格が変わらない平均資本の場合と同じである。利潤〔率〕はⅡでもⅢでも〔Ⅰと〕同じであって、55/7ポイント〔20マイナス142/7〕すなわち25%強下がった同じ平均利潤〔率〕である。……資本の構成が社会的平均よりも低いか高いかにしたがって生産価格が一方では上がり他方では下がるということは、ただ、低下した新たな平均利潤への平均化によってのみひき起こされるのである」(212頁)

労賃の一般的上昇の場合では、商品の生産価格は低い資本の構成では上昇し、高い資本の構成では低下します。このように異なる結果になるのですが、生産価格が上昇する場合であっても、労賃の引き上げがもたらす反作用(剰余価値率の低下)を埋め合わせられないとマルクスは言います。この生産価格の変動の異なる結果は、新たな一般的利潤率の形成(新たな平均利潤の均等化)という共通の原因から引き起こされたのです。

・労賃の一般的下落の場合

「そこで、労賃の一般的な低下と、これに対応する利潤率の一般的な上昇、したがってまた平均利潤の一般的な上昇とは、社会的平均構成からそれぞれ反対の方向にかたよる諸資本の生産物である諸商品の生産価格に、どのように影響するであろうか? その結果(リカードが研究しなかった点)を知るためには、ただ、いま述べたことを逆にしさえすればよい」(212頁)

今度は労賃の一般的下落の場合です。それは生産価格にどのような影響を及ぼすでしょうか?

〈Ⅰ 社会的平均構成の資本〉

「Ⅰ 平均資本は80c+20v=100である。剰余価値率は100%である。生産価格は商品価値に等しく、80c+20v+20p=120である。利潤率は20%である。労賃が1/4だけ下がるとすれば、同じ不変資本が、20vではなく15vによって動かされる。そこで、商品価値は80c+15v+25p=120となる。vによって生みだされる労働量〔その価値は40〕は変わらないで、ただ、その労働量によって創造される新価値が資本家と労働者とのあいだに分けられる割合が変わるだけである。剰余価値は20から25にふえ、剰余価値率は20/20から20/15に、すなわち、100%から1662/3%に上がっている。今では利潤は95について25であり、したがって100にたいする利潤率は266/19である。この資本の新たな百分比構成は今では84 4/19c+1515/19v=100である」(212-213頁)

〈Ⅱ 平均より低い構成の資本〉

「Ⅱ 平均よりも低い構成。最初は前にあげた場合と同じで50c+50vである。労賃が1/4下がることによってvが371/2に減らされ、したがって前貸総資本は50c+371/2v=871/2に減らされる。これに新しい利潤率266/19%をあてはめれば、100:26

6/19=871/2:231/38となる。以前は120かかった商品量に今では871/2+231/38=11010/19でよい。約10の価格低下である」(213頁)

〈Ⅲ 平均より高い構成の資本〉

「Ⅲ 平均よりも高い構成。最初は92c+8v=100である。労賃が1/4下がることは、8vを6vに減らし、総資本を98に減らす。したがって100:26 6/19=98:25

15/19となる。商品の生産価格は以前は100+20=120だったが、労賃が下がった今では98+25 15/19=123 15/19である。すなわち約4だけ〔価格が〕上がったわけである」(同前)

〈労賃の一般的下落の場合のまとめ〉

以上をまとめると次のようになります。

「要するに、前に述べたのと同じ展開を反対の方向にたどって必要な変更を加えさえすればよいのであって、労賃の一般的低下の結果は、剰余価値、剰余価値率の一般的増大となり、また、他の事情が変わらなければ、剰余価値率とは違った割合で表わされるとはいえ利潤率の一般的上昇となり、それとともに、平均よりも低い構成の資本の商品生産物では生産価格は下がり、平均よりも高い構成の資本の商品生産物では生産価格は上がるのである。つまり、労賃の一般的上昇の場合とはちょうど反対の結果である」(同前)

以上の記述を、労賃の25%引き上げの例にならって箇条書きしてみます。

(1)社会的平均構成の資本では商品の生産価格は元どおりで変わらない。

(2)構成がより低い資本では商品の生産価格は下がっている。しかし利潤率は上がっている。

(3)構成がより高い資本では商品の生産価格は上がっている。利潤率も上がっている。

労賃の一般的下落は、剰余価値・剰余価値率の一般的増大と平均利潤率の一般的上昇となって現われる。

〈必要生活手段の価格は変わらないと前提されている?〉

「/どちらの場合にも――労賃が上がっても下がっても――、労働日もすべての必要生活手段の価格も変わらないと前提されている。だから、この場合に労賃の低下が可能なのは、ただ、賃金が前から労働の正常な価格〔草稿「最低限」〕よりも高かったという場合か、またはこの正常な価格〔草稿「最低限」〕よりも低く下げられる場合だけである」(213頁)

本章の労賃の一般的変動のケースは「労働日もすべての必要生活手段の価格も変わらないと前提されている」とあります。そして、労賃の低下(下落)のケースは、それまでが「労働の正常価格(標準価格)」以上だった場合か、正常の価格から引下げられる場合かのどちらかでしかないというのですが、それは労資の力関係によって労賃が上下するケースに当たるのではないかとの発言がありました。そういうことであれば、それは特殊ケースとは言えません。マルクスは、労賃の上昇または低下が、普通に労働者の消費にはいる商品〔生活手段〕の価値したがってまた生産価格の変動から生ずる場合」(214頁)にも言及し、「次のことはここではっきりと言っておかなければならない」(同前)として、次段落(第14段落)で「もし労賃の上昇または低下が必要生活手段の価値変動によって起きるならば」(同前)、「それらの商品が労賃だけに影響するかぎりでは、言うべきことはすべてこれまでの説明に含まれている」(同前)と述べています。つまり、必要生活手段の価格変動の場合にも当てはまるとしています。結局のところ、例外的なケースだけが扱われているわけではないように思われます。

・結 論

労賃の一般的変動のケースをまとめると次のようになるでしょうか。

労働日と労働量に変化がないことが前提されます。

(1)平均構成の資本(部門)では、労賃の変動によって商品の生産価格は影響されないが、労賃の変動は利潤(剰余価値)に対し逆に作用する。

(2)構成がより平均より低い資本(部門)では、労賃の変動と同じ方向で生産価格が変動する。

(3)構成がより高い資本(部門)では、労賃の変動と反対の方向で生産価格が変動する。

(4)労賃の変動は構成の異なる資本の商品の生産価格に異なる影響を及ぼす。ただし社会的総生産物の生産価格と価値の総計に変化はなく、労賃の一般的変動は利潤(剰余価値)にたいし反対に作用する。

以上、第11章は一回で完了です。

(雅)

|