今回は第3部第2篇の第9章「一般的利潤率(平均利潤率)の形成と商品価値の生産価格への転化」の続き、第11段落からでした。前回参加できなかった人がいたこともあり、少し時間を割いて、前回分(第10段落まで)をざっと振り返り、若干議論をしました。

第2篇「利潤の平均利潤への転化」

第9章「一般的利潤率(平均利潤率)の形成と商品価値の生産価格への転化」*その2

*草稿のタイトルは「一般的利潤率(平均利潤)の形成と商品価値の生産価格への転化」

前回分を振り返った議論

①本章のタイトルは「一般的利潤率(平均利潤率*)の形成と商品価値の生産価格への転化」ですが、これは第2篇のタイトル「利潤の平均利潤への転化」と基本的に同じで、本篇のこのタイトルをより具体的に表現していると言えます。だとするなら、テーマである一般的利潤率や生産価格の何が考察されているのでしょうか? 本章ではこれらの概念・範疇の定式化もしくは理論的導出がなされ、次章(第10章)ではこれらの形成メカニズムが論じられている、との発言がありました。現在の段階では云々できませんが、このことを一つの道標にして先を読んで行こうと思います。

②一般的利潤率と平均利潤率という二つの言葉が出てきます。両者は違うのかとの質問がありました。両者は同じで、そのどちらを使っても良いということになりました。各生産部門(同一種類の商品を生産する部門)にはそれぞれ独自の利潤率が存在しますが、これらの利潤率を平均化したものが平均利潤率になります。各部門門独自の利潤率を特殊的利潤率と呼ぶと、平均利潤率は一般的利潤率と呼ぶことが出来ると思います。

③前回、二つのケースが検討されました。第一のケースは、全部門の前貸総資本額は500、資本の有機的構成を異にする5つの部門の資本額は100であるが、固定資本・流動資本の区別なく全資本が一年で消費される、つまり年1回転するものと仮定されました。もう一つのケースは、前貸資本の額も有機的構成も同じなのですが、不変資本に関しては、一部は一年間で全部は消費されず、しかも消費額は各部門によっては異なるものと仮定されました。これは固定資本については回転期間が1年以上であることを意味します。この二つのケースにおいて資本の回転はどのように扱われているのか、若干議論になりました。第一のケースでは、固定資本も流動資本も等しく年1回転とされているので、年間利潤率が問題になっている限り資本の回転は度外視されていると言えます。では第二のケースはどうでしょう? ここでも回転は度外視されているとの発言があり、一応はそれでいいのではないかということになったのですが、もう少し踏み込んで考えてみる必要があるように思います。マルクスが第二のケースを提示したのは、費用価格が一様というのは不自然だからでした。有機的構成の高い生産部門での機械の導入は一般的です。多くの機械は回転期間1年以上で、年間一部しか損耗しません。しかし固定資本の損耗度に相違があっても利潤の率と量のどちらにも影響を及ぼしていません。回転期間の相違は唯一費用価格の相違となって現われます。第二のケースは資本の額と構成、流動資本の回転は第一ケースと同じで、固定資本の回転期間だけが異なります。ただし、ここでは固定資本の回転の相違は利潤率と量には影響を及ぼしてはおらず、その限りでは年1回転も同然です。

さて、ここから(第11段落から)が本題になります。

前段落(第10段落)の末尾部分で生産価格の概念が明らかにされました。いま一度確認しましょう。

生産価格=費用価格+平均利潤

費用価格は商品の生産に消費された資本価値を補填する部分であり、平均利潤は前貸資本額に一般的利潤率を掛けた額になります。

特殊生産部門に属する平均利潤は実際に生産された剰余価値ではなく前貸資本100当たりの単純平均

「だから、ある資本家が自分の商品をその生産価格で売るとすれば、彼は自分が生産中に消費した資本の価値量に比例して貨幣を回収するのであって、社会的総資本の単なる可除部分としての自分の前貸資本に比例して利潤を取りだすのである。彼の費用価格は独自なものである。この費用価格への利潤付加は、彼の特殊な生産部面にはかかわりのないものであり、前貸資本100当たりの単純な平均である」(169頁)

費用価格に付け加えられる利潤(平均利潤)は「前貸資本100当たりの単純な平均である」とあります。二つのケースでは、5つの部門のどの前貸資本も同額の100なので各部門には総利潤額の5分の1が割り当てられました。もし前貸資本の額が異なるなら各部門に割り当たる利潤額は違ってきます。ある部門の前貸資本が200であれば、前貸資本100当たりの利潤額の2倍がその部門の平均利潤になります。このようなケースは後で出てきます。

すべての生産部門の総体としては、生産された商品の生産価格の総計は商品の価値の総計に等しい

各生産部門の費用価格につけ加えられる平均利潤が総剰余価値の加除部分だということは、総平均利潤=総剰余価値であってこそ言えることです。費用価格額は部門によりそれぞれ異なりますが、この額はすでに与えられています。したがって費用価格に総平均利潤を加えた生産価格の総計と費用価格に総剰余価値を加えた商品価値の総計とは等しくなります。

総計一致命題(生産価格の総計は価値の総計と一致する)は事実と矛盾するか?

「この命題と次のような事実は矛盾するかのように見える」から始まる数段落は、本章でも追ってゆくのが最も大変な箇所です。微妙な言い回しもありますので、長くなりますが、ひとまず全文引用します。

「①この命題〔生産された商品の生産価格の総計は商品の価値の総計に等しい〕と次のような事実は矛盾するかのように見える。すなわち、資本主義的生産では生産資本の諸要素は原則として市場で買われるのであり、したがってそれらの価格はすでに実現された利潤を含んでいるのだから、この点から見れば、ある産業部門の生産価格がそれに含まれている利潤といっしょに他の産業部門の費用価格にはいるのだという事実、つまり一方の産業部門の利潤が他方の産業部門の費用価格にはいってゆくという事実がそれである。しかし、一方の側に全国の商品の費用価格の総計を置き、他方の側に全国の利潤または剰余価値の総計を置いてみれば、計算は正しく行なわれるにちがいないということは、明らかである。②たとえば商品Aをとってみよう。その費用価格はBやCやDの利潤を含んでいるかもしれないが、またBやCやDなどの費用価格にもAの利潤がはいってゆくかもしれない。そこで、計算をやってみるとすれば、Aの利潤はA自身の費用価格にははいっていないし、同様にBやCやDなどの利潤もそれら自身の費用価格にははいっていない。だれも自分自身の利潤を自分の費用価格に算入しはしない。たとえば生産部面がn個あって、それぞれの部面でpに等しい利潤が得られるとすれば、すべての部面の合計では費用価格は

k-np である。③そこで、総計算を見れば、ある生産部面の利潤が他の生産部面の費用価格にはいるかぎりでは、これらの利潤はすでに最終生産物の総価格では計算にはいっているのであって、二度と利潤の側に現われることはできないのである。しかし、もしそれらが利潤の側に現われるとすれば、それは、ただ、その商品そのものが最終生産物だったからであり、したがってその生産価格が他の商品の費用価格にはいらないからである。

④ある商品の費用価格に生産手段の生産者の利潤としてpという額がはいり、この費用価格に利潤p1がつけ加えられるとすれば、総利潤Pは p+p1

である。そうすれば、利潤としてはいってくるすべての価格部分を引き去ったあとの商品の総費用価格は、それ自身の費用価格・マイナス・Pである。この費用価格をkとすれば、言うまでもなく

k+P=k+p+p1 である。第1部第7章第2節で剰余価値を論じているところで見たように、どの資本の生産物も、その一部分はただ資本を補填し他の部分はただ剰余価値だけを表わしているかのように取り扱うことができる。この計算が社会の総生産物に適用される場合には訂正が行なわれる。なぜならば、社会全体を見れば、たとえば亜麻の価格に含まれている利潤は二度現われることはできないからである。すなわち、リンネルの価格の一部分として現われると同時に亜麻生産者の利潤の一部分として現われることはできないからである」(169-170頁、丸数字は筆者が付けた)

草稿を見ると、この箇所全体がカギ括弧で括られています。生産価格の総計は価値の総計と一致するという、いわゆる「総価値・総価格一致命題」を補うための部分だと考えられます。

現行版の冒頭の数行ですが、ここは草稿では次のようになっています(翻訳ソフトの助けを借りて訳してみました)。

「そこには困難があるように見えるかも知れない。I-Vを取り上げると、資本I-Vの不変部分と可変部分の両方が、他の生産部面から買われて、それらに入るかもしれないので、一般に、一つの生産部面の生産価格が他の生産部面の費用価格に入るということができるだろう。しかし、国全体の商品の費用価格の合計を一方に、その利潤または剰余価値の合計を他方に置くと、計算が修正されるにちがいないことは明らかである」

現行版と草稿のアンダーライン部分を比較すると、現行版は、草稿の「計算は修正されるにちがいない」が「計算は正しく行なわれるにちがいない」に修正されています。筆者は、はじめ、この修正は草稿の趣旨を変えてしまっていると思ったのですが、エンゲルスが、誤解が生じないよう修正したに過ぎず趣旨は変わっていないと考え直し、その旨発言しました。これには異論は出ませんでした。

当面、社会的総生産物において利潤が二重に現われるという問題が検討されます。先の引用文のどの箇所が問題にされているのか分かるよう丸数字を付けました。

①はじめに、この命題と抵触するかのような「事実」が提出されています。それは「資本主義的生産では生産資本の諸要素は原則として市場で買われるのであり、したがってそれらの価格はすでに実現された利潤を含んでいるのだから、この点から見れば、ある産業部門の生産価格がそれに含まれている利潤といっしょに他の産業部門の費用価格にはいるのだという事実、つまり一方の産業部門の利潤が他方の産業部門の費用価格にはいってゆくという事実」です。

こうした事実がどうしてこの命題と矛盾するようにみえるのでしょうか? ある産業部門の生産価格が他の産業部門の費用価格に入るなら、他の産業部門の生産価格には自らの利潤のほかに費用価格として入り込んだこの産業部門の利潤も存在するように見えます。これはどの産業部門の商品についても言えます。もしどの部門の商品にも利潤が二重に存在するとするなら、総価値・総価格一致命題の前提そのものが崩れてしまいます。

これに対してマルクスは、「一方の側に全国の商品の費用価格の総計を置き、他方の側に全国の利潤または剰余価値の総計を置いてみれば」、計算は正され、そのようなことにはならないと言います。彼は具体的に説明しています。

②マルクスは、A・B・C等の諸商品を登場させ、ある商品の費用価格には他の商品の利潤を含んでいるかもしれないし、その逆にその商品の利潤は他の商品の費用価格にはいってゆくかもしれないが、「そこで計算をやってみるとすれば、Aの利潤はA自身の費用価格にははいっていないし、同様にBやCやDなどの利潤もそれら自身の費用価格にははいっていない」としています。A・B・C等の全商品を単純に集計すれば、総費用価格と総利潤からなる価格総額が出てくるのであって、利潤が二重にあらわれることはありません。商品が販売されて他の商品の費用価格部分になるとしても、販売される前の諸商品の価格を集計すれば済む話です。ここに次のような文章が出てきます。再掲します。

「だれも自分自身の利潤を自分の費用価格に算入しはしない。たとえば生産部面がn個あって、それぞれの部面でpに等しい利潤が得られるとすれば、すべての部面の合計では費用価格はk-npである」(170頁)

これは草稿では注記になっています。(少し後で触れますが、「k-np」のkは草稿では大文字のKになっています。現行版は誤記と判断し、以降「K-np」と表記します)。「だれも自分自身の利潤を自分の費用価格に算入しはしない」ということを説明する文章のはずですが、この説明そのものが分かりにくいのです。K自体が総費用価格を表現していると思ったら、「K-np」が総費用価格だとあります(大文字のKなのは個別額ではなく総額だからです)。このKは生産価格でなければならないとの指摘がありました。そんな指摘もあって、草稿のドイツ語本文を確認したところ、“allen zusammen der Kostenpreiβ = K-np”となっていました。微妙なのですが、allen zusammen der Kostenpreiβ(総費用価格)は本来のKだけを指しているものと解せられます。しかしそうだとしても、そもそも費用価格(K)は利潤を含まないのに、それからわざわざ利潤(p)を差し引かれなければならないのか、という疑問が湧いてきてスッキリしません。このKは生産価格のことだとの指摘は尤もな気もします。このKが総生産価格なら、それからnpを引くと残りは総費用価格になり、その限り辻褄が合います。新日本出版訳の訳注は、Kの一部分である特殊生産部門のkは「他の商品の利潤を含む商品の費用価格」だと説明しています。この説明にしたがうと、それは相手先の生産部門の商品の生産要素として入り込む商品の生産価格のことで、それは販売されると相手先の商品の費用価格になります。このkから利潤(p)を差し引くと本来の費用価格が出てきます。これを集計すると、本来の総費用価格プラス総平均利潤イコール総生産価格になり、これも辻褄が合います。どちらにせよ利潤は二重に現われることはありません。

続く文章も理解苦しみます。これも再掲します。

③「そこで、総計算を見れば、ある生産部面の利潤が他の生産部面の費用価格にはいるかぎりでは、これらの利潤はすでに最終生産物の総価格〔構成部分――新日本出版訳の補足〕では計算にはいっているのであって、二度と利潤の側に現われることはできないのである。しかし、もしそれらが利潤の側に現われるとすれば、それは、ただ、その商品そのものが最終生産物だったからであり、したがってその生産価格が他の商品の費用価格にはいらないからである」(現行版)

ここに「最終生産物」なるものが出てきます。最終生産物とは、一般には生産過程に入って行かない生産物、たとえば消費財や社会的基盤となるような生産物を指します。これに対して、ここでは資本の回転は年1回と仮定されているので、すべての商品はその年においては最終生産物と見なすことが出来るとの見方が出されました。これには異論は出なかったのですが、よく吟味する余裕がなく、この点を含めこの部分の解釈をパスしてしまいました。そこで筆者なりにこの部分の解釈を試みなければならないのですが、読み取るのが大変です。

この箇所はエンゲルスによって書き換えられています。草稿の文章は次のようです。

「……総計算は次のようになる。一方の生産部門の利潤が他方の生産部門の費用価格にはいるかぎりでは、これらの利潤は商品の総価格に含まれ、利潤の側〔販売前の商品の側?――筆者〕に二度と〔再度〕現れることはできない。しかし、その商品が他の商品の費用価格に入らない限り、利潤はこちら側に現われる」(草稿)

草稿には「最終生産物」という言葉は出てきません。現行版には最終生産物という言葉が二箇所出てくるのですが、両者は同じ意味なのか違うのか判然としません(同じではないような気がしますが)。このことで頭を悩ましたくないので、草稿を検討対象にしたいと思います。

分かりにくい言い回しがあるのですが、おおよそ次のようなことが言われているように思います。

<商品価格に含まれる利潤は二重計算(ダブルカウント)されてはならない。相手の部門の生産要素となって相手側の費用価格のなかに利潤がカウントされるなら、その利潤は販売側ではカウントされてはならない。その逆に、販売側でカウントされるなら、相手の側ではカウントされてはならない>

前の例では、販売側の商品だけを集計するだけで十分だとしました。ここでは相手側(買った側)で集計しても構わないが、その場合は販売側の利潤はカウントされてはならない、ということが言われているように思われます。

続く文章も面倒です。

④「ある商品の費用価格に生産手段の生産者の利潤としてpという額がはいり、この費用価格に利潤p1がつけ加えられるとすれば、総利潤Pは p+p1

である。そうすれば、利潤としてはいってくるすべての価格部分を引き去ったあとの商品の総費用価格は、それ自身の費用価格・マイナス・P(草稿はp)である。この費用価格をk〔総費用価格〕とすれば、言うまでもなく

k+P=k+p+p1 である。第1部第7章第2節、211/203ページで剰余価値を論じているところで見たように、どの資本の生産物も、その一部分はただ資本を補填し他の部分はただ剰余価値だけを表わしているかのように取り扱うことができる。この計算が社会の総生産物に適用される場合には訂正が行なわれる。なぜならば、社会全体を見れば、たとえば亜麻の価格に含まれている利潤は二度現われることはできないからである。すなわち、リンネルの価格の一部分として現われると同時に亜麻生産者の利潤の一部分として現われることはできないからである」(170頁)

ここでは全生産部門が二つの部門だけから成っていると想定されているようです。記号が大文字と小文字で書かれているのですが、厳密に区別されているように見えず、混乱してしまいます。

「ある商品の費用価格に生産手段の生産者の利潤としてpという額がはいる」と、総利潤Pはp+p1になるとあります。「そうすれば、利潤としてはいってくるすべての価格部分を引き去ったあとの商品の総費用価格は、それ自身の費用価格・マイナス・P(草稿はp)である」とあります。「それ自身の費用価格」の内容は生産価格だとも考えられます。ここではマルクスは何を言わんとしているのでしょうか?

k+P=k+p+p1とあります。kは総費用価格だとされているので(大文字Kで表記したほうが適当だと思いますが)、この式は、総生産価格は費用価格部分と利潤部分から成っていることを表わしているように思われます。「この計算が社会の総生産物に適用される場合には訂正が行なわれる」、例えば亜麻の利潤は自分自身の価格の一部分としてあらわれたなら、リンネルの価格の一部分として現われてはならないとあります。亜麻に含まれる利潤をリンネルの価格のなかに含める場合は、亜麻からはその利潤は取り除かれなければなりません。k+P=k+p+p1という式では、利潤は二度現われていません。

「たとえばAの剰余価値がBの不変資本にはいるというかぎりでは、利潤と剰余価値とのあいだにはなんの違いもない。商品の価値にとっては、その商品に含まれている労働が支払労働から成っているか不払労働から成っているかは、まったくどうでもよいことである。これは、ただ、BがAの剰余価値に支払うということを示すだけである。総計算ではAの剰余価値が二度計算されることはできないのである」(同前)

商品が生産価格ではなく価値で売られる場合も、そこには剰余価値の二重カウントという問題があります。利潤の二重カウントという問題は生産価格固有の問題だと言うことはできません。ここまでのあれやこれやの考察は、価値が生産価格に転化すると総価値=総生産価格一致命題は成立するかとい」う命題は成立するかという本来の問題に正しく迫るための問題整理ではないかという気がします。

価値から乖離した生産価格が相手先の費用価格に入ってくると総価値=総価格一致命題はどうなるか?

ここでやっと本題の入口に達しました。

マルクスは「区別は次の点にある」として、問題を提起します。

問題は「すなわち、たとえば資本Bの生産物の価格がその価値からかたよる、というのは、Bで実現される剰余価値はBの生産物の価格でつけ加えられる利潤より大きいことも小さいこともありうるからであるが、このことのほかに、同じ事情がまた、資本Bの不変部分をなしていると同時に間接には労働者の生活手段として資本Bの可変部分をもなしている諸商品にもあてはまるということである」(169頁)と。

資本Bの生産物とありますが、どの部門の資本であっても構いません。ある特定部門の資本の生産物の価格(生産価格)がその価値から偏る(乖離する)ことがありえます。各特殊部門の資本の商品について言えば、その商品の費用価格に加算された利潤は剰余価値から乖離した平均利潤であり、したがってその価格は価値から乖離します。それだけでなく、その商品の不変部分として、および間接的に可変部分として入って行く諸商品についても同様の乖離が生じることがありえます。「不変部分について言えば、この部分そのものが費用価格・プラス・剰余価値に等しく、したがって今では費用価格・プラス・利潤に等しく、そしてこの利潤はまたそれによって代位される剰余価値よりも大きいことも小さいこともありうる。可変資本について言えば、平均的な一日の労賃は、つねに、必要生活手段を生産するために労働者が労働しなければならない時間の価値生産物に等しい。しかし、この時間数そのものもまた、必要生活手段の生産価格がその価値からかたよることによって、変造されている」(171頁)のです。

そうなるとどうなるでしょうか? 総価値=総価格一致命題は成立しうるのかという問題が生じます。これは解決されるべき重要な問題なのですが、マルクスは次のように述べます。

「とはいえ、このようなこと(価格の価値からの乖離――引用者)は、つねに、剰余価値としてはいるものが一方向の商品で多すぎるだけ他方の商品では少なすぎるということで、したがってまた諸商品の生産価格に含まれている価値からの諸偏差も相殺されるということで、解消してしまう。およそ資本主義的生産全体では、つねに、ただ非常に複雑な近似的な仕方でのみ、ただ永久の諸変動のけっして固定されない平均としてのみ、一般的な法則は支配的な傾向として貫かれるのである」(同前)

マルクスは、商品の価格は価値から乖離するが、「剰余価値としてはいるものが一方向の商品で多すぎるだけ他方の商品では少なすぎるということで、したがってまた諸商品の生産価格に含まれている価値からの諸偏差も相殺され…解消してしまう」、総価値=総価格一致、総剰余価値=総利潤一致というのは傾向として貫かれると述べ簡単に片付けています。

この問題は「転形問題」あるいは「転化問題」の名で何度も論争が繰り広げられてきました。ここではこの問題に立ち入る余裕がありません。多くの諸論考・諸見解がありますので、興味のある方は独自に調べてください。

資本の回転の相違は一般的利潤率の形成にも影響を及ぼすが、ここでは回転の問題は捨象されている

「一般的利潤率は一定の期間たとえば一年間についての前貸資本の100ずつにたいするいろいろな利潤率の平均によって形成されるのだから、この一般的利潤率では、いろいろな資本の回転期間の相違によってひき起こされる相違もまた消え去っている。しかし、この相違は、生産部面によって違うそれぞれの利潤率には規定的にはいるのであって、これらのいろいろな利潤率の平均によって一般的利潤率は形成されるのである」(171頁)

資本の回転期間の相違が利潤率に影響を及ぼすことは前篇で明らかにされています。産業部門によって資本の回転の相違が存在するのであり、それは特殊的利潤率の相違をもたらし、さらに一般的利潤率の形成にも影響を及ぼすこと推定されます。だから資本の回転の相違が一般的利潤率の形成に及ぼすメカニズムについて考察を加えることを課題として位置付けていました。しかし第3部主要草稿のこの部分を執筆している段階では、資本の回転の考察を含む第2部の草稿はまだ書かれておらず、そういうこともあって、この問題を充分に展開する状況にはなく、ここでは問題を提示するに留まっています。

一般的利潤率の程度は①諸資本の有機的構成と②社会的総資本に占める各部門の資本の相対的大きさ(相対的重さ)によって規定される

一般的利潤率の形成を説明するための二つのケースでは各生産部面の各資本は100と仮定されました。それは「百分比での利潤率の相違を明らかにし、したがってまた同じ大きさの諸資本によって生産される諸商品の価値の相違を明らかにするため」(同前)でした。

もし各生産部面の充用資本が大きくなると生産される剰余価値量は増大します。しかし資本の有機的構成が与えられているなら、各生産部門の特殊的利潤率は変わりません。しかし各部門で充用される資本の大きさが異なる場合はどうなるでしょうか?

【①資本の構成が異なるが前貸資本額が同じケース】

【②資本の百分比構成は同じで前貸資本額が異なるケース】

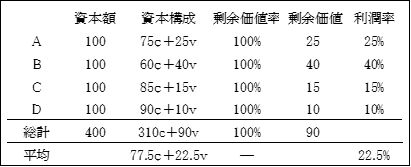

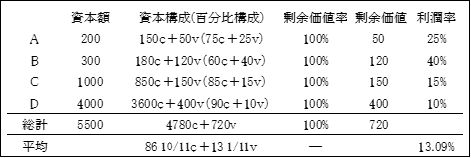

①のケースは各資本の額は等しく100になっています。4つの部門を合わせた総資本額400、総剰余価値90、一般的利潤率22.5%(90÷400)です。設定はこれまでどおりです。

②のケースは、資本の百分比構成は①と同じですが資本額が異なります。総資本額5500、総剰余価値720、一般的利潤率13.9%(720÷5500)です。資本の構成が①と同じでも、充用される前貸資本額が異なると一般的利潤率に相違が生じています。

「生産される総価値の量は、AとBとCとDのそれぞれで前貸しされる総資本の大きさが違うのにしたがって違ってくる。それゆえ、一般的利潤率の形成では、生産部面の相違による利潤率の相違だけを問題にしてそれらの単純平均を引き出せばよいというのではなく、これらのいろいろな利潤率が平均の形成に参加する相対的な重さが問題なのである。ところが、この重さは、それぞれの特殊部面に投下されている資本の大きさの割合によって、すなわち、それぞれの特殊生産部面に投下されている資本が社会的総資本のどれだけの可除部分をなしているかによって、定まる。もちろん、総資本のそれぞれの部分があげる利潤率の高低、それぞれの部分の大小によって、非常に大きな相違が生ずるにちがいない。そして、これはまた、総資本にたいして可変資本が相対的に大きい部面にどれだけの資本が投下され、可変資本が相対的に小さい部面にどれだけの資本が投下されているかによって、定まる」(172頁)

各部門の充用資本の大きさが異なる②のケースの各部門の特殊的利潤率は、①のケースのそれとは全く同じです。ところが一般的利潤率は①のケースでは22.5%であるのに対し、②のケースでは13.09%(13

1/11%)と低い比率になっています。どうしてでしょうか? Dという資本は4000と総資本5000のうちの圧倒的な部分を占めていますが、この部門の資本の構成は高く、したがって特殊的利潤率は10%と一番低くなっています。この利潤率が低い資本が全資本のうちの相対的に大きな比重を占めるため一般的利潤率に影響する程度も大きくなり、一般的利潤率を大きく低める作用をしているのです。もし、例えば資本の構成が低いA資本と構成が最も高いD資本との大きさが逆になるなら、一般的利潤率は高まります。一般的利潤率は各部門の特殊的利潤率の加重平均ということになります。

以上のことから、一般的利潤率(の程度)は次の二つの要因によって規定されることになります。

「(1) いろいろな生産部面にある諸資本の有機的構成によって。したがって個々の部面によって違ういろいろな利潤率によって。

(2)これらのいろいろな部面への社会的総資本の配分によって。すなわち、それぞれの特殊部面に、したがってまたそれぞれ特殊な利潤率で、投下されている資本の相対的な大きさによって。すなわち、社会的総資本のうちからそれぞれの特殊生産部面が呑みこむ分けまえの割合によって。」(172頁)

以上、第22段落を終えたところで時間が来てしまいました。次回(3月25日)は第23段落からになります。

(雅)

|