1月28日、今年(2023年)最初の第2期学習会を実施しました。今回は、第3部第2篇の第9章「一般的利潤率(平均利潤率)の形成と商品価値の生産価格への転化」のはじめからでした。半分ほど読み進められればと思っていたのですが、色々ともたついてしまい、だいぶ開始が遅れてしまいました。また丁寧に議論をしたこともあって第10段落までしか進みませんでした。

第2篇「利潤の平均利潤への転化」

第9章「一般的利潤率(平均利潤率)の形成と商品価値の生産価格への転化」前半

第9章は第2篇の二つ目の章になります。本章のテーマは一般的利潤率(平均利潤率)の形成による利潤の平均利潤への転化および商品の価値の生産価格への転化です。

前章(第8章)で、各生産部面に利潤率の相違をもたらす要因として、資本の有機的構成の相違と回転期間の相違との二つが挙げられましたが、ここでは各生産部面の有機的構成に相違がある場合が取り上げられます。各生産部面に異なった利潤率――特殊的利潤率――が存在することが前提になります。

1 資本の有機的構成について

改めて資本の有機的構成について説明が加えられています。

「資本の有機的構成は現実のどの瞬間にも二つの事情によって定まる。第一には充用労働力と充用生産手段量との技術的な割合によってであり、第二には、この生産手段の価格によってである。この構成は、すでに見たように、その百分比によって考察されなければならない。ある資本が5分の4の不変資本と5分の1の可変資本とから成っていれば、その資本の有機的構成をわれわれは 80c+20v という定式によって表わす」(164頁)

「第一」は技術的構成であり、「第二」は価値構成です。資本の有機的構成はこの二つによって定まるのですが、『資本論』第1部では「二つの構成のあいだには密接な相互関係がある。この関係を表わすために、私は資本の価値構成を、それが資本の技術的構成によって規定されその諸変化を反映するかぎりで、資本の有機的構成と呼ぶことにする」(第1部第23章、原書640頁)と説明されています。

80c+20vは単なる価値構成ではなく、技術的構成を反映しています。80cは原料や機械などからなっていますが、この素材自体は変わらないのに価格が変化することがあります。すると85c+20vとか65c+20vというように変化します。技術的構成は何も変わらないのに価値構成だけが変化しています。こういう場合は技術的構成の変化を反映していないので有機的構成が変化したとはみなされません。勿論、本章では各生産部面の資本構成の相違は技術的事情の相違を反映しています。

2 資本の全価値が生産物に入り込むケース

社会全体の資本が五つの異なる産業部面からなるものとし、各部面に投下される資本の有機的構成は異なるものと想定されます。はじめに示されるケースを仮に【第1例】と呼びたいと思います。これには前提がいくつか置かれています。

①剰余価値率は不変だとし、ここでは任意の100%とする。②不変資本はいつでも一様に全体がこの資本の年間生産物にはいるものとされる。③各生産部面の諸資本は、それぞれの可変部分の大きさに比例して一年間に同量の剰余価値を実現するものとされる。したがって回転期間の相違が剰余価値の量の相違を起こすことは無視される。

②と③からは、不変資本も可変資本も年1回転するものと仮定されていることが分かります。

この仮定のもとではどうなるでしょうか?

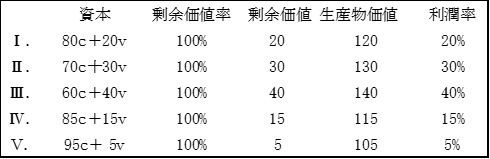

【第1例】

(1)資本の有機的構成の違いは利潤率の相違となって現われる

確かに、①から③までの仮定が反映された内容になっています。固定資本と流動資本の区別は無視され、可変資本も不変資本も年1回転とされています。単純なケースで、「この場合には、生産部面が違えば、労働の搾取は一様でも、利潤率は、資本の有機的構成の相違に応じて非常に違っている」(165頁)

資本の回転期間はすべて一様だとされているので、各部面の利潤率の相違が資本の有機的構成の相違に基づくものであることが明瞭に示されています。勿論、資本の構成が高ければ利潤率は低くなり、その逆は逆になります。

(2)各生産部面は単一の資本のもとでの各生産工程のように平均剰余価値を取得する

マルクスは、この五つの生産部面を、単一の資本の五つの生産工程と同じように見なして考察を加えていますが、なぜこのようにするのか、そうすることが出来るのか説明をしていません。このことは、これから問題となる生産価格の性格と関係しているように思われるのですが、概念がまだ明らかにされていない段階では無理です。あとで考えることにしましょう。

「仮りにこの500をただ一つの資本とみなし、ⅠからⅤまではその資本の別々の部分でしかないとすれば(たとえば一つの木綿工場のなかで、いろいろな部面たとえば梳綿室や前紡室や精紡室や織物室やによってそれぞれ可変資本と不変資本との割合が違っていて、工場全体の平均の割合はあらためて計算してみなければならないという場合のように)、その場合には、第一にこの500という資本の平均構成は

390c+110v であり、したがって百分比では 78c+22v であろう。五つの100という資本をそれぞれ単にこの総資本の5分の1と見れば、それぞれの構成は、この

78c+22v という平均構成であろう。同様に、各100にたいして平均剰余価値として22が割り当たるであろう。したがって、利潤の平均率は22%であり、最後に、この500によって生産された総生産物の5分の1ずつの価格は122であろう。

そこで、前貸総資本の各5分の1の生産物はそれぞれ122で売られなければならないであろう」(同前)

レポーターは、この記述から次のような表を作成しました。

この表では、どの生産部面(工程)も平均構成(78c+22v)になっています。「五つの100という資本をそれぞれ単にこの総資本の5分の1と見れば、それぞれの構成は、この 78c+22v という平均構成であろう」という記述があるので、このような表にしたのだと思います。これには疑問が出ました。各部面(工程)の技術的事情によって資本の有機的構成が既に与えられているのであって、それを観念的であれこのような平均構成に置き換えるのは不適当ではないか、と。これは筆者の疑問でした。議論の結果、この疑問には一理あるということになったのですが、筆者は、問題の箇所が草稿ではどうなっているか慎重に調べてみました。当該箇所には現行版とほとんど違いが見られませんでした。学習会の場では、筆者は草稿と現行版とは微妙に違うと発言したのですが、撤回します。レポーターは勇み足をしたのではないかと思ったのですが、マルクスの文章に沿った表を作成したと言えます。それにしても何のためマルクスは各生産部面の異なる資本構成を平均構成に置き換えたのでしょうか?

マルクスはこれを単一の資本のもとでの各生産工程と同じように見なしています。それなら、その資本家にとって各工程は彼自身の資本の不可欠の部分なのであり、「五つの100という資本をそれぞれ単にこの総資本の5分の1」として平等に扱い、資本の構成の相違を無視して各部面の等しい成果として剰余価値を均等に配分することは自然なことです。でも実際の対象は社会的総資本です。単一資本で言えることを社会的資本にも当てはめられるのか、いま一つスッキリしません(これは筆者の推測が当たっていればの話ですが)。

マルクスはここまで進んだところで、「とはいえ、まったくまちがった結論が出ないようにするためには、すべての費用価格を100と計算しないことが必要である」(同前)と、最初の想定による考察を打ち切っています。不変資本の価値が全て一年間で生産物に入り込むという想定は一般的ではないのだと思います。ここでは発展した資本主義的生産が前提になっており、機械等の固定資本の存在を無視してはならないということです。固定資本の回転期間は1年以上の場合が多く、そうなると、前貸資本の不変部分と可変部分の合計が100であっても費用価格は100になることはありません。だから「費用価格を100と計算しないことが必要」になります。先に80c+20vという構成が出てきましたが、このc:v=4:1という資本構成の場合は、固定資本がそれなりの比率を占めるのが普通なのであり、したがってその価値が一年間で生産物に全て入り込むということは「ありそうもない」のです。

そこで前述のケースにこの点を加味した「不変資本のうちから生産物の価値にはいる部分がそれぞ

れ違う」ケースが提示されます。

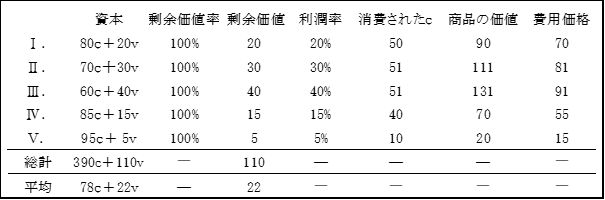

3 不変資本が生産物価値に入り込む額が異なるケース

――一般的利潤率・平均利潤・生産価格――

【表1】

ここにある数字を少し説明します。「消費されたc」とは不変資本のうちの固定部分の損耗分および流動部分です。これは商品の価値に入り込みます。費用価格は「消費されたc」プラス可変資本になります。そして商品の価値は費用価格プラス剰余価値になります。利潤率は勿論のこと資本(100)に対する剰余価値の割合です。

そこで「ⅠからⅤまでの資本を再び単一の総資本として見れば」と、またしても前のケースと同じやり方が踏襲されます。「この場合にも五つの資本の総額の構成は 500=390c+110v であり、したがって平均構成は 78c+22v であって、前と同じだということがわかる。同様に平均剰余価値は22である」(166頁)。この平均剰余価値を「ⅠからⅤまでの資本に均等に分ければ、次のような商品価格が出てくるであろう」として次のような表が示されます。

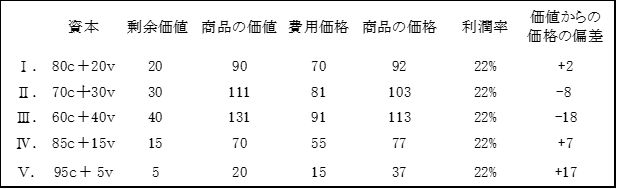

【表2】

「合計すれば商品は 2+7+17=26 だけ価値よりも高く売られ、8+18=26 だけ価値よりも安く売られるのであり、したがって、剰余価値の均等な分配によって生ずる価格偏差、すなわち前貸し資本100につき22という平均利潤をⅠからⅤまでの商品のそれぞれの費用価格に加えることによって生ずる価格偏差は、相殺されるのである」(166-167頁)

〈商品の価値〉が費用価格プラス剰余価値であるのに対し、〈商品の価格〉は費用価格プラス平均利潤です。各生産部面の生産物はこの〈商品の価格〉で販売されるというのです。

「ただ、このような価格で商品が売られることによってのみ、ⅠからⅤまでの資本の有機的構成の相違にもかかわらずⅠからⅤまでの利潤率が均等に22%だということは、可能にされるのである」(167頁)

ここで本篇において最も大事な諸概念が提示され、諸概念の関連が定式化されています。

「いろいろな生産部面のいろいろな利潤率が平均されてこの平均がいろいろな生産部面の費用価格に加えられることによって成立する価格、これが生産価格である。生産価格の前提は一般的利潤率の存在であり、一般的利潤率はまた、それぞれの特殊な生産部面の利潤率を別々に見たものがすでに生産部面と同じ数だけの平均率に還元されているということを前提する。これらの特殊な利潤率はどの生産部面でもm/Cであって、この第三部の第一篇でなされたように、商品の価値から展開されなければならない。この展開がなければ、一般的利潤率は(したがってまた商品の生産価格も)無意味で無概念的な観念でしかない。だから、商品の生産価格は、商品の費用価格・プラス・一般的利潤率にしたがって百分比的に費用価格につけ加えられる利潤、言い換えれば、商品価格・プラス・平均利潤に等しいのである」(同前)

ここではじめて生産価格という概念が登場します。それは「商品の費用価格・プラス・平均利潤」ですが、商品の生産価格の前提は一般的利潤率の存在であり、一般的利潤率の前提は各部面での特殊利潤率であり、さらに特殊利潤率の前提は価値だと言い、「商品の価値から展開されなければ」「一般的利潤率は(したがってまた商品の生産価格も)無意味で無概念的な観念でしかない」とマルクスは強調します。

一般的利潤率の形成とそれによる平均利潤の配分は競争をつうじて行なわれる

「別々の生産部門に投ぜられている諸資本の有機的構成が違っているために、したがって、与えられた大きさの総資本のなかで可変部分が占める百分率の相違に応じて同じ大きさの諸資本が非常に違った量の労働を動かすという事情のために、それらの資本によって非常に違った量の剰余労働が取得され、言い換えればそれらの資本によって非常に違った量の剰余価値が生産される。したがって

、別々の生産部門で支配的な利潤率は元来は非常に違っている。これらのいろいろに違う利潤率は、競争によって、これらのいろいろな利潤率の全体の平均である一つの一般的利潤率に平均化される。この一般的利潤率に従って、与えられた大きさの資本にその有機的構成がどうであるかにかかわりなく割り当たる利潤は、平均利潤と呼ばれる。一商品の費用価格・プラス・その商品の生産に充用された資本(単にその生産に消費された資本だけではない)にたいする年間平均利潤のうちその商品の回転条件に比例してその商品に割り当たる部分、これに等しい価格はその商品の生産価格である。たとえば500という資本をとり、そのうち100を固定資本とし、その10%を流動資本400の1回転期間中の損耗分としよう。この回転期間についての平均利潤を10%としよう。そうすれば、この回転中につくりだされる生産物の費用価格は、損耗分10c+流動資本400(c+v)=410

で、その生産価格は、410+50(500にたいする10%の利潤)=450 であろう」(167-168頁)。

各生産部面の異なる利潤率は一般的利潤率に平均化されることになるのですが、この平均化は「競争によって」とあります。なぞらえた単一資本では生産工程間の競争はありませんが、現実の社会的資本の部面では、様々な種類の競争が一般的利潤率の形成の執行者となるのです。しかしここでは、指摘するにとどまっています。

各部面の資本家たちが受け取る利潤は、自ら生産した利潤量によってではなく社会的総資本の可除部分として平均的に割り当たる利潤量によって定まる――それは持ち株数に応じて受け取る配当のようなものである

「彼ら(各部面の資本家たち――引用者)は、彼ら自身の部面でこれらの商品の生産にさいして生産された剰余価値を、したがってまた利潤を、手に入れるのではなく、ただ、すべての生産部面をひっくるめて社会の総資本によって一定の期間に生産される総剰余価値または総利潤のうちから均等な分配によって総資本の各可除部分に割り当たるだけの剰余価値を、したがってまた利潤を、手に入れるだけである。どの前貸資本も、その構成がどうであろうと、その100ずつについて、一年とかその他の期間ごとに、この期間に総資本の何分の1かとしての100に割り当たる利潤を受け取るのである。ここではいろいろな部面の資本家たちは、利潤が問題になるかぎりでは、一つの株式会社の単なる株主のようなものであって、この会社では利潤の分けまえが100ずつにたいして均等に分配されるのであり、したがって、それぞれの資本家にとってこの分けまえが違ってくるのは、ただ、各人がこの総企業に投じた資本の大きさに応じて、つまり総企業への彼の参加の割合、彼の持ち株数に応じて、違ってくるだけである」「…商品価格のもう一つの成分、つまりこの費用価格につけ加えられる利潤は、この特定の資本がこの特定の生産部面で一定の時間(期間)中に生産する利潤量によって定まるのではなく、総生産に充用された社会的総資本の可除部分としてのそれぞれの充用資本に一定の期間中に平均的に割り当たる利潤量によって定まるのである」(168頁)

ここでは平均利潤の性格を考えるうえでヒントになるような比喩が行なわれています。総剰余価値(総利潤)が一般的利潤率にもとづき各生産部面に資本額に応じて割り当てられるということは、株数に応じて配当が行なわれるようなものだというのです。

第10段落まで進んだところで時間が来てしまいました。次回は第9章の後半(第11段落から)になります。

(雅)

|