年(2022年)も押し迫る12月24日、第2期204回目の学習会を開きました。今回から第2篇「利潤の平均利潤への転化」に入り、最初の章である第8章「生産部門の相違による資本構成の相違とそれにもとづく利潤率の相違」をやり、駆け足ながら何とかか読み終えました。なお、今回は筆者がレポーターを務めたのですが。本報告を書くなかで、レジュメやレポートに不十分な点や誤った点もあることに気づきました。本報告では可能な範囲でそうした点にも触れます。そこには議論にならなかった点も含まれますので、ご了解を。

第8章「生産部門の相違による資本構成の相違とそれにもとづく利潤率の相違」

Ⅰ 本篇考察上の前提

本章のはじめのところで、本篇の考察上の前提が語られています。

1 前提――すべての生産部面で労働の搾取度(=剰余価値率)と労働日の長さは同じである

「本章〔本篇〕では、与えられた一国で社会的労働が分かれているすべての生産部面で労働の搾取度は同じであり、したがってまた剰余価値率の高さも労働日の長さも同じであると前提する」(原書151頁)

剰余価値率は労働の搾取度を表わします。労働の搾取度だけでなく労働日の長さもすべての生産部門で同じである(平均化されている)と仮定されます。マルクスは、この前提は恣意的なものではないとしています。

「生産部面が違えば労働の搾取もいろいろに違っているということについては、すでにアダム・スミスが、そのような相違は各種の現実の補償理由または先入見によって認められた〔思い込みにもとづく――新日本新版訳〕補償理由によって平均化されており、したがってまた、ただ外観的な一時的な相違として、一般的な諸関係の研究にとっては計算にはいらないということを詳しく論証している」(同前)と、スミスを肯定的に評価しています。

スミスは、『国富論』第1篇第10章「労働と資財のさまざまの用途における賃銀および利潤」で、隣接する同一の地域では有利な職業を求めて競争し合い、その結果、利益(利潤や労賃)の平等化が進む傾向があると述べたあと、労賃および利潤に差があるとすれば、それはやむを得ない事情の違いからくるものであって、例えば高い賃金や利潤は当事者の置かれた困難な(不利な)事情を償うものだと述べています。こうした諸事情として5点挙げています。

「第一、もろもろの職業そのものの快不快、第二に、その習得の難易および習得費の大小、第三に、これらの職業における就業の恒久性の有無、第四に、これらの職業の従事者におかれるべき信任の大小、第五に、これらの職業において成功する可能性の有無」(『諸国民の富』岩波文庫上102頁)

①複雑労働と単純労働との相違が「労働の搾取度には影響しない」とは?

マルクスは労賃の高さの相違が生じるケースとして複雑労働と単純労働との相違を挙げていますが、これはスミスが挙げた事情のうちの第二に相当します(ただしスミスは複雑労働と熟練労働とを区別していないように感じます)。複雑労働と単純労働は労賃の違いとなって現われます。しかしマルクスは「いろいろな生産部面の労働者の運命を非常に違ったものにするとはいえ、けっしてこれらのいろいろな部面での労働の搾取度には影響しない」と言います。.

この問題に関連して、複雑労働と熟練労働の違いはどこにあるのかとの質問がありました。複雑労働と単純労働の相違が「労働の搾取度には影響しない」のはどうしてかという点と併せて考えたいと思います。

熟練労働と不熟練労働とは同じ同一種類の労働(同じ具体的労働)における相違であり、その違いは生産物量の差となって現われます(出来高賃金という形態では両者の賃金の差が顕著に現われます)。これに対し、複雑労働と単純労働は異なる種類の労働の相違です。したがって、その差は生産物量では測れません。では複雑労働は単純労働との差は何によって測られるでしょうか? 複雑労働を行なう労働力には一定の修業費が必要になりますが、その分だけ労働力の価値を高めます

。資本家は労賃に多くを支出することになりますが、複雑労働を行なう労働者はより多くの価値を付

け加えるので、資本家はその分を回収できます。そのことにより複雑労働と単純労働との相違は「労働の搾取度には影響しない」のだと思います(一部、大谷著『図解社会経済学』を参考にました)。後日『資本論』第1部第5章「労働過程と価値増殖過程」を確認したところ、「資本家によって取得される労働が、単純な社会的平均労働であるか、それとも、もっと複雑な労働、もっと比重の高い労働であるかは、価値増殖過程にとってはまったくどうでもよいのである。社会的平均労働に比べてより高度な、より複雑な労働として認められる労働は、単純な労働力に比べてより高い養成費のかかる、その生産により多くの労働時間が費やされる、したがってより高い価値をもつ労働力の発現である。もしこの力の価値がより高いならば、それはまたより高度な労働として発現し、したがってまた同じ時間内に比較的より高い価値に対象化される」(第1部211-212頁)とありました。なお、スミスも「労働の賃金は、その仕事の難易および習得費の大小にともなって差異を生じる」(『諸国民の富』岩波文庫上295頁)と述べています。

このようにマルクスは「この平均化は、資本主義的生産が進歩してゆきすべての経済関係がこの生産様式に従属してゆくにつれてますます実現されてゆく」(152頁)として、労働の搾取度の平均化という前提には現実的根拠があると強調しています。

②一般的研究の方法における現実の諸関係と概念との関係について

最初のパラグラフの終わりのところで、一般的研究――これは特殊研究とは区別される――について大事なことが述べられています。

「このような摩擦〔労賃の相違をもたらすような摩擦のこと――引用者〕の研究は、労賃に関するそれぞれの特殊研究にとっては重要だとはいえ、このような摩擦は資本主義的生産の一般的な研究にとっては偶然的な非本質的なものとして無視してよいのである。このような一般的な研究では、一般にいつでも、現実の諸関係はそれらの概念に一致するということが前提されるのであり、または、同じことであるが、現実の諸関係は、ただそれら自身の一般的な型を表わしているかぎりでのみ、述べられるのである」(同前)

一般的研究では「現実の諸関係はそれらの概念に一致することが前提される」とあるので、この文章は、概念が先で現実的関係のほうがそれに合わせられるかのように読めてしまうところがあるのですが、そういうことではないでしょう。どの科学的研究も現実の諸関係を対象にするのです。ただし、一般的研究において考察の対象となるのは、混沌とした生の現実の諸関係ではなく、現実から抽出された典型的なものだということ、そうであるがゆえに獲得された法則等は一般性、普遍性を持つのだと思います。

③国による剰余価値の相違は本篇の課題にとってはどうでもよい

「われわれがこの篇で述べようとするのは、まさに、どのようにして一国のなかで一般的な利潤率が形成されるのか、ということ」つまり一国内での事象なので「国の相違による剰余価値率の相違、したがってまた国民的な労働搾取度の相違は、当面の研究にとっては全然問題にならない」(152頁)とあります。だったら差し当たりはこの点を気に掛ける必要はないのですが、各国の一般的利潤率の相違はどのように説明されるべきかという点にマルクスは少し言及しています。

「いろいろな国民的利潤率を比較する場合には、……まず第一にいろいろな国民的剰余価値率の相違を考察し、次にこれらの与えられた剰余価値率を基礎としていろいろな国民的利潤率の相違を比較すればよいのである。国民的利潤率の相違が国民的剰余価値率の相違の結果でないかぎり、その相違はいろいろな事情によるものでなければならないが、そのような事情のもとでは、この章の研究でも前提されているように、剰余価値率はどこでも同じで不変だと前提されるのである」(同前)

まず剰余価値率の相違を見たうえで、利潤率の相違を見ることが順序であって、もし後者が前者の結果でない場合は、剰余価値率を不変と仮定して別の事情に原因を求めなければならない、これこそが各国間の利潤率の相違を比較する方法だということです。

2 本篇の課題は同時に相並んで存在する別々の生産部門の資本の間に存在する利潤率の相違を考察することである

――具体的には諸部門における諸資本の?有機的構成の相違と?回転期間との相違が利潤率にどのような影響を及ぼすかを明らかにすることである

マルクスは前篇(第一篇)の考察を振り返り、「労働の搾取度が不変ならば、不変資本の諸成分の価値変動につれて、また資本の回転期間の変動につれて、利潤率は変わる」ことが明らかになったとして、次のように言います。

「同時に相並んで存在するいろいろな生産部面の利潤率は、他の事情は変わらないで充用資本の回転期間が違う場合には、または別々の生産部門にあるこれらの資本の有機的諸成分のあいだの価値比率が違う場合には、違っているであろうということである。前には同じ資本に時間的に相次いで起きた変化として考察したことを、今度は、別々の生産部面に相並んで存在する別々の投資のあいだの同時に存在する相違として考察するのである」(153頁)

前篇では同一資本の利潤率の時系列的な変化を見たのですが、今度は、相並んで存在する諸生産部門の利潤率の同時的相違を考察しようというのです。そこで与えられた条件(労働日と労働の搾取度が一定)のもとでの研究課題として二点提出されています。

「われわれが研究しなければならないのは、(1)諸資本の有機的構成の相違と(2)諸資本の回転期間の相違とであろう」(同前)

本篇で問題となるのは各生産部面の平均的な標準関係の相違であって生産部面の個別資本の偶然的相違ではない

「この研究全体をつうじての前提は、言うまでもなく次のことである。すなわち、われわれがある一定の生産部門にある資本の構成とか回転とか言う場合には、いつでも、その生産部門に投下されている資本の平均的な標準関係のことを言っているのであり、およそわれわれが問題にするのは、一定の部面に投下されている総資本の平均であって、この部面に投下されている個別資本の偶然的な相違ではないということである」(同前)

各部面における利潤率の相違を見る場合、資本の構成にせよ回転にせよ、それらは「その生産部門に投下されている資本の平均的な標準関係」つまり「一定の部面に投下されている総資本の平均」だということが前提になることも押さえておく必要があります。

もうひとつ押さえておくべき前提があります。「剰余価値率も労働日も不変と前提されているのだから、そしてこの前提には労賃の不変も含まれているのだから、一定量の可変資本は一定量の動かされる労働力を表わしており、したがってまた一定量の対象化される労働を表わしている」(153-154頁)と。つまりここでの可変資本の変化は労働力の数(労働者数)の変化に起因するものだということです。可変資本については少し先でも触れられます。

Ⅱ 資本の有機的構成と利潤との関係について

二つの研究項目のうち、まず資本の有機的構成に関わる諸問題が扱われます。

1 資本の有機的構成の概念

資本の有機的構成の概念はすでに第一部において与えられていますが、改めて確認されています。

資本の構成とは「資本の能動的成分と受動的成分との割合、可変資本と不変資本との割合のことである」とし、さらに「この場合には二つの割合が考えられ、この二つは、ある事情のもとでは同じ結果を生むとはいえ、同じ重要性をもつものではない」とあります(154頁)。

「第一の割合は、技術的な基礎にもとづくものであって、生産力の一定の発展段階の上では与えられたものとみなしてよいのである。一定量の生産物をたとえば一日に生産するためには、したがって――そのなかに含まれていることではあるが――一定量の生産手段すなわち機械や原料などを動かして生産的に消費するためには、一定数の労働者で表わされる一定量の労働力が必要である。一定量の生産手段には一定数の労働者が対応し、したがって、すでに生産手段に対象化されている一定量の労働には一定量の生きている労働が対応する。この割合は、生産部面が違えば、またときには同じ産業のなかでも部門が違えば、非常に違っている。といっても、偶然的には、非常に遠く離れた産業部門のあいだでも全然同じだったりほとんど同じだったりすることもありうるのであるが」(同前)

要するに、第一の割合とは素材の面から見た場合の生産資本の割合、つまり生産手段の一定の量に対する労働力の一定量の割合です。

「この割合は、資本の技術的構成をなしていて〔であり〕、資本の有機的構成の本来の〔実質的な〕基礎である」(同前)。

第二の割合は価値の面から見た生産資本の割合、つまり不変資本と可変資本との価値割合です。これは資本の価値構成と呼ばれます。異なる生産部面を比較すると技術的構成が同じであっても価値構成が異なることがあり得ます(銅の加工と鉄の加工が比較されている)。

「資本の価値構成が資本の技術的構成によって規定されており、これを反映しているかぎりで、われわれはこの価値構成を資本の有機的構成と名づける(*)」(155頁)

なお、第一部には「簡単に資本の構成という場合には、いつでも資本の有機的構成を意味するものと考えられるべきである」との記述があることを補足しておきます。だから、筆者がここで単に「資本の構成」と書いた場合、これは「資本の有機的構成」を意味します。

*この文章は草稿にはなく、エンゲルスが加筆したものですが、彼はここに「ここで述べたことは、すでに第1部の第3版、628ページ、第23章のはじめに簡単に述べてある。初版と第2版にはその箇所がないので、ここではそれを繰り返すことがいっそう必要だったわけである」と注記しています(注20)。エンゲルスが書いている意味がいま一つ分からず、後日、『資本論』の各版を調べてみました。すると確かにエンゲルスが言うように初版と第2版にはこの文章が欠けています。ところが第3版にはありました。さらに第3版より前に発行されたフランス語版を確認すると、この文章があるのです。エンゲルスはフランス語版にある文章を第3版に持ってきたことになります。初版または第2版しか持たない読者のために気を利かしたのだと思います。

2 可変資本と不変資本は本篇ではどのように前提されるか?

資本の有機的構成の成分である可変資本と不変資本はそれぞれ本篇においてどのように想定されるでしょうか? まず可変資本から見ます。

・可変資本

「われわれは、可変資本については、それが一定量の労働力の、すなわち一定数の労働者の、言い換えれば一定量の動かされる生きている労働の指標だということを前提する」(同前)

どういうことかというと、先にも触れましたが可変資本に相違が生じる場合はそれは労働者数の相違によるものだということです(*)。なぜなら「ここでは剰余価値率も労働日も不変とみなされ、一定の労働時間についての労賃は与えられたものとみなされ(てい)るから」(同前)です。前篇では可変資本の変動や相違が労賃の高低によるものであるケースが出てきましたが、本篇の与えられた条件のもとではこのケースはあり得ません。

*筆者はレジュメに「労働の搾取度や労働日が不変だとされているので、本篇では可変資本の変動は無視される」と書いたのですが、まったくの誤解でした。「労働の搾取度や労働日が不変だとされているので、本篇では可変資本の変動(相違)は労働者(労働力)数の変動(相違)から生じると見なされる」とすべきでした。

不変資本のほうはどうでしょうか?

・不変資本

「不変資本の大きさの相違は、一定量の労働力によって動かされる生産手段の量の変動の指標でもありうるが、しかし、それはまた、ある生産部面で動かされる生産手段の価値と他の生産部面で動かされる生産手段の価値との相違から生ずることもありうる」(同前)

不変資本の大きさの相違は二つの場合に生じるとされます。一つは技術的構成の相違から生じる場合です。つまり労働の生産力の程度を反映した不変資本の大きさの相違です。もう一つは生産手段の価値の違いから生じる相違です(この記述だけでは判然としませんが、生産手段の素材上の違いがなく価値額だけが異なることから生じる不変資本の大きさの相違です)。「ここではこの両方の観点が考慮にはいる」(同前)と言います。

3 可変資本は労働者数の指標であると同時に生きた労働の指標でもある

マルクスは、週労働のうちの必要労働と剰余労働の割合が半々の数字を示したあと(ここでは省略します)、「労賃に投ぜられる可変資本について」区別すべき重要な点があると述べています。それは「その価値が労賃の総額として一定量の対象化された労働を表わしているかぎりでの可変資本と

、その価値がその可変資本の動かす生きている労働の量の単なる指標であるかぎりでの可変資本」(156頁)です。前者は労働力を雇うための労賃に支出される額そのものを示す可変資本です。しかし資本家は労賃部分(必要労働部分)以上の生きた労働を取得します。後者は生きた労働の指標としての可変資本です。もし可変資本の価値が大きくなるなら、それは資本によって動かされる労働者数が増大するだけではなく、剰余価値率は不変と前提されているので、剰余価値も増加します。

「可変資本のこのような見方からは次のようなことが出てくる」と、二つの事例が示されています。ここでは第1例、第2例と呼んで追ってみることにしましょう。

第1例

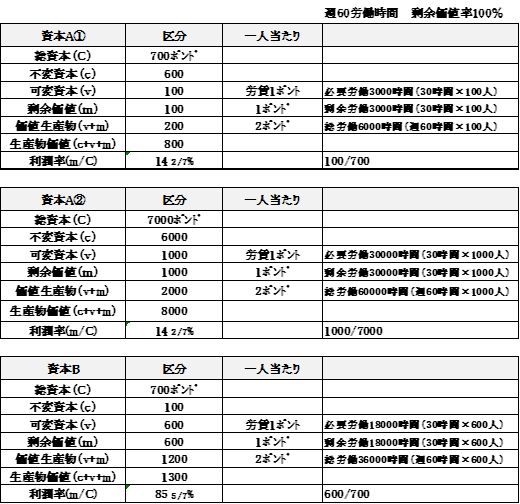

資本Aと資本Bが比較されます。最初に、同規模であるが資本の構成が異なる資本Aと資本Bが比較され、次に規模だけ拡大した資本Aとこのままの資本Bとが比較されます。資本Aの規模の小さいほうを資本A①、大きい規模のほうを資本②と呼ぶことにします。

資本額、資本の構成、利潤率等についての説明をまとめると、資本A①と資本②および資本Bは次表のようになります(価値生産物等、記述にない数値も表示しました)。

まず資本A①と資本Bとの比較。総資本700ポンドと両資本の規模は同じですが、そこに占める可変資本の額は資本A①は100ポンド、資本Bは600ポンドで、剰余価値(利潤)の額は前者が100ポンド、後者が600ポンドになります。したがって利潤率は資本A①が14 2/7%、資本Bが85 5/7%と資本Bのほうが利潤率が高くなっています。総資本の額が同じでも、資本Bのほうが「同じ資本で6倍の生きている労働が動かされ、したがってまた同じ労働搾取度のもとではやはり6倍の剰余価値が得られ、したがって6倍の利潤が得られるから」(157頁)です。

規模を増大した資本A②ではどうなるでしょうか? 資本Aは資本額が増大しても利潤率には変化がありません。資本の構成が同じなので、総資本が増大に比例して可変資本が増大し、同時に剰余価値も同じ割合で増大するからです。

この事例は、「可変資本は、それ自身に含まれている労働の指標であるだけではなく、与えられた剰余価値率のもとでは、同時に、それによってこの限界を越えて動かされる超過労働すなわち剰余労働の指標でもある」(156頁)ということの証左となっています。

第2例

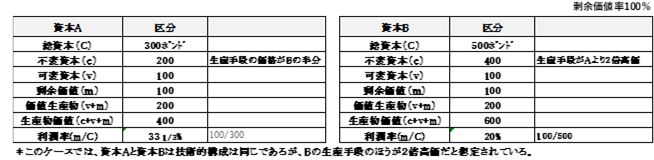

「事実上これと同じ結果が出てくるのは、技術的な事情はどちらの生産部面でも同じであるが、充用される不変資本要素の価値が一方の部面では他方の部面でよりもより大きいかまたはより小さいという場合である」(157頁)

資本Aと資本Bの技術的構成は同じなのに、不変資本の価値の大きさが相違するケースです。前に銅を加工する労働と鉄を加工する労働を比較する例が出てきました(154-155頁)。そこでは、生産手段が銅と鉄というように原料は違いましたが作業する労働力と生産手段との比率は同じだと想定されました。それと同じケースのように思います。記述にもとづきA・Bの二つの資本の構成等を表示すると次のようになります。

両資本は技術的構成が同じなのに資本の価値構成が異なっています。両資本は労働者数が同じでも、資本Aの生産手段のほうが安いので、総資本の額は資本Aが300ポンドと資本Bの500ポンドというように異なっています。利潤率は資本Aが33

1/3%、資本Bは20%と、AはBよりも高くなっています。両資本の加除部分である可変資本を比較すると、総資本100ポンドに対する可変資本の額は資本A33

1/3ポンド、資本B20ポンドで、この異なる量の可変資本は異なる量の剰余価値(利潤)を生産するので利潤率は異なります。第2例も第1例と同じく、百分比で表わした資本のうちの可変資本の比率が高い方(資本の価値構成が低い方)が利潤率は高くなっています。

利潤率平均化にとって第1例と第2例が異なる点

マルクスは、第2例が第1例と異なる点を指摘します。第2例ではAとBの技術的構成は同じと想定されているので、AとBとが均等化(平均化)するためにはどちらかの不変資本が価値変動して額が一致するようになるだけでよいが、第1例ではAとBの技術的構成が異なるので均等化のためには技術的構成そのものが変えられなければならない、と。

4 価値法則が貫かれるなら、資本の有機的構成が異なる生産部門の利潤量は充用資本の量に比例しない

――総資本の額に対し同じ比率の利潤が得られるとするなら価値の実体が労働であるという経済学の基礎がなくなってしまう

以上のことから、どういうことが言えるでしょうか? まず問題になるのは、資本の有機的構成と充用される総資本との関係です。

「つまり、資本の有機的構成の相違は、資本の絶対的な大きさとは無関係なのである。問題になるのは、いつでもただ次のことだけである。すなわち、各100のうちどれだけが可変資本でどれだけか不変資本であるかということだけである(*)」(158頁)

*この文章は草稿どおりではありませんが、草稿の面倒な記述をエンゲルスが適切にまとめているように感じます。

資本の有機的構成は総資本に占める可変資本と不変資本の比率であって、それは資本の絶対的大きさには依存しない(資本の絶対的大きさから独立している)、ということが明らかにされたとあります。

では、なぜ資本の有機的構成が問題になるのでしょうか。

「大きさの違ういろいろな資本を百分比で計算したもの、または、ここでは結局同じことになるが、同じ大きさのいろいろな資本が、同じ労働日と同じ労働搾取度とのもとで非常に違った量の利潤を生みだすのであるが、それは、これらの資本が生みだす剰余価値の量が違うからであり

、詳しく言えば、生産部面の相違による資本の有機的構成の相違に応じて資本の可変部分が違っており、したがってそれぞれの資本によっ

て動かされる生きている労働の量が違っており、したがってまたそれぞれの資本が取得する剰余労働の量も違っており、この剰余労働が剰余価値の実体であり、したがって利潤の実体でもあるからである。生産部面が違えば総資本中の同じ大きさの諸断片が大きさの違う剰余価値源泉を含んでいるのであり、そして剰余価値の唯一の源泉は生きている労働なのである。労働の搾取度が同じならば、資本=100によって動かされる労働の量、したがってまたこの資本によって取得される剰余労働の量は、この資本の可変成分の大きさによって定まる」(同前)

マルクスの論理展開は念入りです。資本を構成する成分のうち可変資本の占める比率が大事である、なぜなら可変資本の大きさの相違に応じて動かされる生きた労働の量に相違が生じ、それは同時に資本が取得する剰余労働(剰余価値の実体)の量が違ってくるからです。

剰余価値率100%とすると、異なった構成の資本の剰余価値と利潤率は次のようになります。

90c+10vの場合は10の剰余価値→利潤率10% 10c+90vの場合は90の剰余価値→利潤率90%

このように利潤率が異なるのは、総資本のうちの可変資本部分が生み出す剰余価値の量が異なるからです。

「もしも百分比で90c+10vから成っている資本が、同じ労働搾取度のもとで、10c+90vから成っている資本と同じ量の剰余価値または利潤を生むとすれば、そのような場合には、剰余価値は、したがってまた価値一般は、労働とはまったく別な源泉をもっていなければならないということ、また、それとともに経済学のいっさいの合理的な基礎はなくなって」(同前)しまいます。

「別々の生産部面にある百分比的に見た諸資本――または同じ大きさの諸資本――は、それぞれ違った割合で不変要素と可変要素とに分かれ、違った量の生きている労働を動かし、したがってまた違った量の剰余価値、つまり利潤を生むのだから、総資本にたいして百分比で剰余価値を計算したものにほかならない利潤率は、生産部面によって違うのである」(159頁)

生産部門(部面)が異なれば諸資本の有機的構成は異なるので、同じ大きさの資本であっても取得される利潤量は違ってきます(したがって利潤率は違ってきます)。

「別々の生産部面にある諸資本を百分比で計算したもの、つまり別々の生産部面にある同じ大きさの諸資本が、それぞれの有機的構成の相違に従って不等な利潤を生みだすとすれば、別々の生産部面にある不等な諸資本の利潤は、これらの資本のそれぞれの大きさに比例することはできないということになり、したがって、別々の生産部面での利潤は、それらの生産部面で充用されるそれぞれの資本の大きさには比例しないということになる」(159頁)

5 資本の有機的構成が同じである同じ生産部面(または資本の有機的構成が同じである別々の生産部面)においてだけ、利潤の量は充用資本の量に正比例する

生産部面が異なれば資本の有機的構成が異なるので利潤量は充用資本量に比例しないことが分かりました。では利潤量が充用資本の量に比例することは絶対にないのでしょうか?

「ただ同じ生産部面のなかだけで、つまり資本の有機的構成が与えられている同じ生産部面のなかだけで、または、ただ資本の有機的構成が同じである別々の生産部面のあいだだけで、利潤の量は充用資本の量に正比例するのである」(159頁)

マルクスは「ここで述べたこと(「以上に展開されたこと」新日本出版訳)は、商品がその価値どおりに売られるという前提のもとで起きることである」(159頁)と述べていますが、なぜわざわざこう述べる必要があるのでしょうか? この言葉の意味は何なのでしょうか。それは次章(第9章)以降に明らかになります。

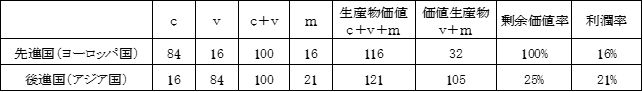

6 国民的利潤率(一国の平均利潤率)の比較

「このことは、いろいろな国民的利潤率を互いに比較する場合には特に重要である」(160頁)とマルクスは切り出し、当時の先進国であるヨーロッパの一国と後進国であるアジアの一国との利潤率の比較の問題に頭を突っ込んでいます(これは当面のテーマではないと言ったはずなのですが)。

「このことは」とは資本の構成の相違による剰余価値量の相違のことだと思います。直前には資本の構成が大きく異なる資本の剰余価値が比較されているからです(90c+10v+10m=110と10c+90v+90m=190との比較)。

マルクスは、ヨーロッパの国(先進国)とアジアの国(後進国)の資本の構成と剰余価値率を次のように想定しています(資本の構成だけではなく剰余価値率にも相違があるようになっています)。

生産力の高い先進国では剰余価値率(搾取度)は高く利潤率は低くなっており、これに対して生産力の低い後進国では剰余価値率は低く利潤率は高くなっています。先進国の方が労働の生産性が高いので資本の構成が高くなり、価値生産物の比率を下げます。その一方で労働力の価値が低下するため剰余価値率が高くなるということでしょう。他方、アジア諸国は生産性が低いので資本の構成が低くなります。価値生産物の比率は高まりますが、必要労働の割合が大きいので剰余価値率は小さくなるということだと思われます。

マルクスは、ケアリやバスティアは「正反対の結論を出すであろう」と言っています。どうしてでしょうか? 筆者は次のように推測しました(二人の主張を当たったうえでの推測ではないので、参考程度にしてください)。

〈マルクスは、『資本論』第1巻第20章「労賃の国民的差異」で、「H.ケアリは、彼の最も初期の経済学書の一つである『賃金率試論』のなかで

、個々の国民的労賃は種々の国民的労働日の生産性の程度に正比例することを示して、この国際的な関係から、労賃は一般に労働の生産性につれて上がり下がりするという結論を引き出そうとしている。このような結論のばかばかしさ…」と述べている。このケアリの理屈からは、ヨーロッパの国では生産性が高いので労賃が高く、したがって剰余価値率が低くなる、他方、アジアの国では生産性が低いので労賃が低く、したがって剰余価値率が高くなるという結論になるはずである。しかしケアリやバスティアのこの見解は、マルクスのこの想定とは「正反対」である。〉

続く段落の「国による利潤率の相違は、たいていは国による剰余価値率の相違にもとづくものであろう。しかし、この章ではわれわれは同じ剰余価値率から生ずる違った利潤率を比較するのである」(同前)はエンゲルスの加筆です。この文章は、はじめのほうに出てきたマルクスの文章を意識したものですが、マルクスのそれとは微妙に異なるとの意見がありました。

Ⅲ 資本の回転期間と利潤率

本章のはじめのところで提示されたもう一つの研究課題すなわち「諸資本の回転期間の相違」の問題に移ります。筆者はこの部分の現行版を草稿と比較してみたところ、エンゲルスが編集の際に草稿にかなり手を加えていることが分かりました。必要な範囲で触れることにします。

1 生産部門によって異なる回転期間は利潤率の相違をもたらす

主要草稿には、前貸資本は同じ大きさであるが固定資本と流動資本のとの割合が異なる資本の利潤率を比較している箇所があるのですが、エンゲルスは現行版には全く採用しませんでした。数字を読み違えた記述があり、そのことも不採用と関係があるかも知れません。固定資本と流動不変資本(流動資本から可変資本を除いた部分)との割合は利潤率に対してそれ自体無関係であることを事例で示そうとしているようです。そこで次のように述べられます。

「諸資本の有機的構成の相違のほかに、つまり別々の生産部面にある同じ大きさの諸資本が動かす労働の量の相違、したがってまた――他の事情が同じならば――剰余労働の量の相違のほかに、もう一つ別の、利潤率の相違の源泉がある。すなわち、生産部面の相違による資本の回転の長さの相違がそれである」(160頁)

この文章の段落は草稿とはだいぶ違うのですが、エンゲルスは草稿の趣旨を短くまとめています。これに続いて次のような文章があります。

「前に第4章で見たように、諸資本の構成が同じで他の事情も同じならば、利潤率は回転期間に反比例し、また、同じ可変資本でも回転期間が違えば違った量の年間剰余価値を生みだす」(同前)

これはエンゲルス独自の加筆です。実は、草稿ではこの部分は次のようになっていました。

「回転期間が利潤率にどの程度影響するかについては、ここでは詳しく触れないことにする(第2部がまだ書かれていないが、それはその中で論究される)」(MEGAⅡ/4.2-225頁)

つまり主要草稿のこの箇所を執筆している段階では第2部用草稿はまだ書かれておらず(もう少し先のところで主要草稿を中断し、第2部用第1草稿を書き、そのあと第3部用主要草稿の執筆に戻ったと推定されている)、マルクスは回転が利潤率に及ぼす影響という問題を後回したことがこの文章から窺えます。第2部用第1草稿は現行版には全く採用されなかったのですが、第1草稿では資本の回転について相当突っ込んだ考察が加えられています。マルクスは第3部主要草稿の執筆に戻ったあと、その先の部分の執筆に励み、資本の回転と利潤率の問題には帰りませんでした。1867年に『資本論』第1部(巻)初版を発行すると、彼は1867-68年にかけて第3部前半部分に関わる草稿をいくつか書きます。それには利潤率と資本の回転の関係に関する考察が含まれているのですが、エンゲルスはそれを現行版には採用しませんでした。込み入った難しい内容で、エンゲルスは採用に困難を感じたのではないかと筆者は勝手に推測しています(その諸草稿はMEGAⅡ/4.3に収められている。その内容は明石英人論文『利潤率、費用価格および資本の回転』(駒澤大学経済論集)によって知ることが出来る)。前に触れましたが、エンゲルスは、自分が編集した第2部の内容を踏まえ第4章を独自に執筆し、不足を補ったのでした。ただし各部門の資本の回転の相違が一般的利潤率の形成とどう関わるかという問題は残されてしまったように思われます。

2 固定資本と流動資本の比率と利潤率との関係

固定資本と流動資本との割合それ自体は利潤率に影響を及ぼさない

固定資本と流動資本では回転の仕方が異なります。だから資本のこの両成分がどういう割合で構成されるかは利潤率に影響を及ぼすように思えます。実際はどうなのでしょうか?

「固定資本と流動資本とからの諸資本の構成の割合について言えば、それは、? それ自体として見れば、利潤率にはまったく影響しないのである。それが利潤率に影響することができるのは、ただ、? ①この構成の相違が可変部分と不変部分との割合の相違と一致する場合、つまり利潤率の相違がこの割合の相違のせいであって流動部分と固定部分との割合の相違のせいではない場合か、または、② 固定成分と流動成分との割合の相違が、一定の利潤が実現される回転期間の相違をひき起こす場合だけである」(160-161頁、括弧数字と丸数字は筆者による)

大きく二つのことが言われています。

(1)諸資本の固定資本と流動資本との構成割合は、それ自体として見れば、利潤率に影響しないとあります。「それ自体として」とはどういう意味でしょうか? これ以上の説明がないので理解に苦しみます。例えば固定資本と流動資本との割合が60:40であろうが50:50であろうが総資本が100であることには変わりがありません。したがって利潤率の定式m/Cには影響しません。この定式の分母となる前貸総資本にとって固定成分と流動成分とがどんな割合であろうと関係がないということでしょうか?

(2) しかし固定資本と流動資本との構成割合の相違が利潤率に影響する場合が二つあるといいます。① 一つは、資本の固定成分と流動成分の割合の相違が資本の可変成分と不変成分の割合の相違に起因する(一致する)場合だといいます。この場合は、利潤率の相違が固定成分と流動成分の割合の相違から生じるように見えるだけでその実体は不変成分と可変成分の割合の相違だということです。するとそれは資本の有機的構成の相違の問題に還元されるのでしょうか? ② 分かりにくい言い回しです。固定成分と流動成分との割合の相違が同じ量の利潤を実現するのに回転期間の相違をもたらす場合とはどういうことでしょうか? マルクスは「もし諸資本がそれぞれ違った割合で固定資本と流動資本とに分かれるとすれば、たしかにそれはつねに諸資本の回転期間に影響し、回転期間の相違をひき起こすであろう」(161頁)と正当なことを述べたあと、直ぐに「しかし、このことからは、同じ諸資本が利潤を実現する回転期間が違っているということは出てこない」(同前)と言います。「同じ諸資本が利潤を実現する」とはどういうことでしょうか? 「同じ諸資本」とありますが、何が同じなのでしょうか? 単に「利潤を実現する」とありますが、同一の利潤を実現するという意味でしょうか? このままではなかなか文意を解せません。具体例が示されていますので、見てみましょう。

「Aは絶えず生産物のより大きい一部分を原料などに転換しなければならないが、Bはより少ない原料を用いて同じ機械などをより長い期間使用するとしても、どちらも、彼らが生産をしているかぎり、つねに彼らの資本の一部分を働かせているのであり、一方は原料として、つまり流動資本として働かせ、他方は機械などとして、つまり固定資本として働かせているのである。Aは絶えず自分の資本の一部分を商品形態から貨幣形態に転化させ、さらに貨幣形態から原料の形態に再転化させる。Bのほうは自分の資本の一部分をかなり長い期間にわたってこのような変化なしに労働用具として利用する。もし両者が同じ量の労働を充用するならば、彼らが一年間に売る生産物量の価値は違うであろうが、しかし、どちらの生産物量も同じ量の剰余価値を含んでいるであろう。そして、前貸資本全体にたいして計算される両資本の利潤率は、固定資本と流動資本とからの両資本の構成も両資本の回転期間も違っているにもかかわらず、同じである。両資本は、回転期間(草稿Gesammtcirculationszeit「総流通期間」または「総回転期間」)が違うにもかかわらず、同じ期間に同じ利潤を実現する」(同前)

Aは労働の生産性が低く(原料等の流動不変資本の比率が大きい)資本の回転期間が短いのに対し、Bは逆に生産性が高く(機械等の固定資本が大きな比率を占める)回転期間が長くなっています。ここでは「同じ量の労働を充用する」と想定されているので、同じ期間に同じ量の利潤(剰余価値)を実現するのは当然です。でも両資本は、固定資本と流動資本との割合が異なるので回転期間は同じにはなりません。この実例に対するエンゲルスの注記があります(注21)。

エンゲルスは「第4章から知られるように、本文に述べたことが正しいのは、ただ、資本AとBとの価値構成は違っているが、両資本の百分比可変成分が両資本の回転期間に正比例し、両資本の回転数に反比例する場合だけである」として、その場合を例示しています。彼の提示する事例はAは90c+10v=100、Bは80c+20v=100というように、AとBの可変資本の額は違うのですが、Aが年2回転、Bが年1回転となることで同じ量の労働が充用され、確かに剰余価値の量は同じになります。

マルクスが示した例は?-②の本来のケースに当てはまり、「しかし、このことからは、同じ諸資本が利潤を実現する回転期間が違っているということは出てこない」ケースではないように思えます。

いずれにせよ、以上のことから、マルクスは、資本の回転期間の相違と流動資本と固定資本との割合との関係について以下のようにまとめています。

「回転期間の相違がそれ自体として意義をもつのは、ただ、それが同じ資本によって一定の期間に取得され実現されうる剰余労働の量に影響するかぎりでのことである。こういうわけで、流動資本と固定資本とからの構成の相違は、それ自身利潤率の相違をひき起こす回転期間の相違を必ずしも含んではいないとすれば、明らかに、利潤率の相違は、それが生ずるかぎりでは、流動資本と固定資本とからの構成の相違そのものから生ずるのではなく、むしろ、この構成の相違がここではただ利潤率に影響する回転期間の相違を指示しているだけだということから生ずるのである。こういうわけで、流動資本と固定資本とからの不変資本の構成が産業部門によって違っているということは、それ自体としては利潤率にとってなんの意義もないのである。なぜならば、可変資本と不変資本との割合が決定的なのであり、また、不変資本の価値、したがってまた可変資本と比べての不変資本の相対的な大きさは、不変資本の諸成分の固定的とか流動的とかいう性格とはなんのかかわりもないからである」(161-162頁)。

この段落の最後の部分にコメントします。この段落の前半に出てくる流動資本は流動不変資本と可変資本を含むものですが、これに対し、終わりの二文に出てくる流動資本は流動不変資本、つまり不変資本の流動部分です。だから筆者は「こういうわけで」という言葉でつなぐのは不自然に感じて、草稿を調べたところ、草稿では改段されていて、文章は次のようになっていました。

「最後に、これは実はすでに上述したことの中に含まれているのだが、不変資本それ自体が流動部分と固定部分からなる比率は、それ自体、利潤率に全く無関係なのである」(MEGA/4.2頁227)

草稿は「最後に」と前置きして付け加えた文章になっています。この文章の趣旨は、不変資本中の固定成分と流動成分は本来の固定資本と流動資本の部分なのなのだから、この両成分においてもその割合がどうであろうとも、上述したように利潤率には影響しないということだろうと思います。

Ⅳ 次章の課題

1 平均利潤率の存在は価値法則を否定しているように見える

マルクスは最後に「要するに、われわれは次のことを明らかにしたのである」(162頁)と本章をまとめています。

「産業部門が違えば、資本の有機的構成の相違に対応して、また前述の限界内では資本の回転期間の相違にも対応して、利潤率が違うということ」「利潤は資本の大きさに比例し、したがって同じ大きさの資本は同じ期間には同じ大きさの利潤を生むという法則が(一般的な傾向から見て)妥当するのは、同じ剰余価値率のもとでは、ただ、諸資本の有機的構成が同じである場合――回転期間が同じであることを前提して――だけだということ」(同前)

このあと、次章への橋渡しとなる大事なことが言われています。

「ここに述べたことは、一般にこれまでわれわれの論述の基礎だったこと、すなわち諸商品が価値どおりに売られるということを基礎として言えることである。他方、本質的でない偶然的な相殺される相違を別とすれば、産業部門の相違による(異なる産業部門における―新日本新書訳)平均利潤率の相違は現実には存在しないということ、そしてそれは資本主義的生産の全体制(草稿「ブルジョア的生産の全システム」)を廃止することなしには存在できないであろうということは、少しも疑う余地のないことである。だから、価値理論はここでは現実の運動と一致しないもの、生産の実際の現象と一致しないものであるかのように見え、したがってまた、およそこれらの現象を理解することは断念しなければならないかのように見えるのである」(同前)

本篇のテーマを頭に入れておかないと、ここの記述を理解するのはなかなか困難です(筆者はそうでした)。これまでは当然にも「諸商品が価値どおりに売られる」ことを前提に考察が加えられてきました。この前提のもとでは、産業部門が異なれば資本の有機的構成も回転期間も異なり利潤率も違ってくるという結論になります。しかし、マルクスは「他方」と前置きしたうえで、「産業部門の相違による平均利潤率の相違は現実には存在しないということ、そしてそれは資本主義的生産の全体制を廃止することなしには存在できないであろうということは、少しも疑う余地のないことである」と述べています。回りくどく「少しも疑う余地がない」という訳には行きません。これを平易にするとどうなるでしょうか? <産業部門が異なれば平均利潤率も異なるといったことは現実にはなく、もし産業部門ごとに平均利潤率が異なるということになれば資本主義的生産の全システムと相容れなくなる。だから産業部門が異なれば利潤率が異なるという価値理論は、この現実の運動・実際の現象とは一致しないように見え、したがって価値理論によってこの現実を説明することを断念しなければならなくなるように見える>ということになるでしょうか。平均利潤率の存在は価値理論と整合せず、価値理論を放棄しなければならないかのよう見えます。この"矛盾"は解決されなければなりません。これは次章以降で解決されることになります。

2 費用価格を基礎にして競争が展開され平均利潤が形成される

「生産部面の違う生産物でも、その生産に同じ大きさの資本部分が前貸しされていれば、これらの資本の有機的構成がどんなに違っていようとも、それらの生産物の費用価格は同じである。費用価格では、可変資本と不変資本との区別は資本家にとってなくなってしまう」(163頁)

前に見たように、商品価値(価格)のうち充用された資本を補てんする部分が費用価格ですが商品価格は費用価格に利潤が上乗せられるという形で現われます。費用価格においては不変資本と可変資本との区別は無くなってしまい、資本家に要した費用として一括りされてしまうのですが、これを基礎に資本家間の競争が繰り広げられることになります。

「別々の部面にある同じ大きさの諸投資にとっては、たとえ生産される価値や剰余価値はどんなに違っていようとも、費用価格は同じである。このように費用価格は同じだということが諸投資の競争の基礎をなすのであり、この競争によって平均利潤が形成されるのである」(同前)

同じ大きさの資本なら費用価格は同じというのはどうでしょう。不変資本が全て一度に消費されるものと仮定するならそうですが、次章では費用価格が異なる例が示されており、この点は疑問です。次章で確認したいと思います。

(雅)

|