11月26日、第2期203回目の学習会を行ないました。今回は第6章「価格変動の影響」の第3節「一般的例証 ――1861−1865年の綿花恐慌」と第7章「補遺」を検討しました

第6章第3節「一般的例証 ――1861−1865年の綿花恐慌」

現行版第3節は、草稿の「綿花飢饉とその経過」の部分から採られています。原料である綿花の価格変動がイギリスの綿工業にどのような影響を及ぼしたかを辿っています。工場監督官報告が引用され、これに簡単なコメントが加えられているだけなのですが、ここに示されている諸事象は、これまで述べられてきた理論的内容の「例証」になるというわけです。現行版には、読み易くするため小見出しが付けられています。エンゲルスが付けた本節の表題について触れると、「綿花恐慌」とありますが、この呼称だと、綿花生産における恐慌だと誤解される恐れがあります(アメリカ南部諸州にとって綿花の輸出中断は「恐慌」に違いありませんが、産業循環の局面の恐慌とは異なります)。「綿業恐慌」とするのが適当だと思います。第1部第13章「機械と大工業」の第7節には「綿業恐慌」とあります。なお第1部のこの節には当時のイギリス経済の産業循環が年表風に描かれた箇所があり、これは本節を読むうえで手助けになります。

〈前史 1845−1860年〉

イギリス経済は、この時期全盛期を迎えます。綿工業は中心的役割を果たしました。「前史」とありますが、アメリカ南北戦争(1861−1865年)を機に起きた綿花飢饉の時期を本史とすると、それ以前が前史になります。前史では、綿花飢饉時のような原料の供給が一気に絶たれるといった事態は起きておらず、その意味では産業循環が典型的に描かれた時期だと言えます。前史では、綿工業だけでなく、紡毛工業、亜麻工業、絹工業も視野に入れて状況が描かれています。

1845年――の低価格下の綿工業の繁栄、1846年――逼迫による綿花の大騰貴、1847年10月――貨幣恐慌。マルクスは、原料の騰貴と綿製品の供給過剰が「利潤を低下させる作用をした」ことに注目しています。貨幣恐慌とありますが、それは支払手段としての貨幣の逼迫が生じた事態だと解しました。調べたところ1847年には4月にも貨幣恐慌があり、それが「独自に生じうる貨幣恐慌」だったのに対し、10月の貨幣恐慌は「本来の恐慌」の一局面としてありました。その意味でより深刻で、ピール銀行条例(1844年制定)が一時的に停止されました。

1849年――回復。紡毛製品の委託販売が実際の需要の代わりをすることによって、製造の盛況の時期と本当の需要の時期とにずれが生じることを懸念する監督官の声が紹介されています。委託販売業者の需要は差し当たり仮需要でしかないからです。

1850−54年。この間、不況から繁栄、過剰生産というように経済は不安定さを増しています。その大きな要因として機械の増加による急速な生産力の拡大がありました。異常な生産膨張を心配する工場監督官の記述が散見されるようになります。クリミア戦争(1853−56年)によってロシアからの亜麻と大麻の供給減少による撹乱が生じたとありますが、今日、ロシアがウクライナに仕掛けた戦争によって小麦の供給が大きく減少して世界的な影響を及ぼしている事態とそっくりです。

〈1861−1864年。アメリカの南北戦争。綿花飢饉。原料の欠乏と騰貴とによる生産過程中断の最大の実例〉

1857年にイギリスは大きな恐慌を経験していますが、この記録はありません。

1860年――繊維工業の活況。綿工業における工場の新設と工場拡張。1861年――不況。操業短縮。原料の高騰。アメリカ南北戦争による「綿花封鎖」の影響が表われ始めます。

「南北戦争はイギリスの産業循環にたいして直接的にも――間接的には他の繊維工業の拡大などが生じた――たとえばこうした影響(原料の絶対的不足のこと―引用者)を与えた。いいかえれば、1860年代のイリスの経済循環は1840年、1850年代の1847年恐慌、1857年恐慌についで、ほぼ同じ10年の周期で1866年に一般的恐慌となったが、しかしこの1860年代にあっては南北戦争という外的要因によって大きな影響を受けたのであった」(『マルクス・エンゲルスイギリス恐慌史論

下巻』三宅義夫著)

綿花封鎖が東アジアの綿製品市場の不況の中で起きたので、アメリカからの原料供給ストップによって、原料在庫を持っている限り在庫の急激な減価が避けられ、「幸いにも」工場主は破産を免れたとあります。第1部では「1860年から1861年にかけての世界市場の状況から推察すれば、綿花飢饉は工場主たちにとっては好都合にやってきたもので、またいくらかは有利でもあった」とか「綿花飢饉が商業恐慌を阻止した」(第1部原書478頁)と書かれています。

〈綿屑。東インド綿(スーラット)。労働者の賃金への影響。機械の改良。澱粉や鉱物での綿花の代用。この澱粉糊が労働者に及ばす影響。細番手糸の紡績業者。工場主の欺瞞。〉

とはいえ、アメリカからの綿花の供給断絶が長引くと、それはイギリス綿工業に深刻な影響を及ぼします。1861年から63年は綿工業の崩壊期です。この期にはありとあらゆる誤魔化しが行なわれます。綿布製造過程で大量の糊が加えられ、この糊には穀粉の代用品が使われたりして労働者の作業に深刻な影響を及ぼします。固く糊付けされた糸は切れやすく機械は頻繁に止まりました。労働者は修繕のために時間を損したのです。これは出来高賃金の大幅減額となって現われました。さらに操業短縮による就労時間の制限や解雇が労働者を襲いました。これまで良質綿が使われた工場でも粗悪綿を使用することを余儀なくされ、そのため機械の速度を遅くせざるを得なくなりました。このことも労働者の賃金を引き下げる作用をしました(労働者は、粗悪綿で出来の良い綿布を作ることを強いられ、そのとおりに行かないと賃金切り下げという形で罰せられたとあります)。

失業対策として行なわれた公共土木事業の記述は注目に値します。失業した労働者に地方救貧当局から援助が行なわれたのですが(これは本質的には工場主への援助でした)、そのためには公共事業(排水工事、道路工事、砕石工事、道路舗装等)に従事しなければなりませんでした。労働者が受け取った賃金は『犬賃金〔飢餓賃金〕』でした。「労働者たちは餓死するかそれともブルジョアに最も有利などんな価格でも労働するかのどちらかを選ばなければならず、そのさい扶助委員会が工場主の番犬の役を勤めたというかぎりで、それは〔工場主にとって〕黄金時代」だったのである。それと同時に工場主たちは政府との暗黙の合意によって国外移住をできるかぎり妨げた。それは、労働者の血や肉として存在する自分たちの資本をいつでも用意しておくためでもあれば、労働者たちから搾り取る家賃を確保しておくためでもあった」(143頁)

作業環境は酷いものでしたが、「労働者たちは、土木事業法〔Public Works Act〕によって自分たちが雇われるどんな種類の労働もいやがらなかった」(同前)とあります。救貧事業として労働者に与えられていた仕事は屋内作業に限られていたのですが、1863年の公共土木事業法はそれを屋外労働にも拡げたのでした。1864年に経済の回復が見られ、労働者不足が叫ばれるようになると、この失業対策はさっさと中止されました。

ここに国外移住の話が出てきます。移住先はアメリカだったのですが、工場主たちはこれに反対したとあります。産業予備軍として確保するがため、また労働者に貸していた家屋の賃料(滞納家賃)のとりっぱぐれを阻止するためでした。

〈無価値体実験〉

無価値体実験という聞き慣れない言葉は第一部の大工業の章にも出てきます。新日本出版訳注によると、この言葉はイタリアの逸話から来ていています。「国外退去を命じられた16世紀の古典学者M.A.ミュレが、イタリア国境付近で病気になったさい、医者が「価値低い身体における実験をしてみよう」と述べたので、ミュレはおどろいて飛び出し、病気が全快したといぅ話にちなむ」(同訳注)とあります。

生産過程の諸変革が労働者の犠牲によって進行した様が無価値体に行なわれる実験にそっくりだったというわけです。ここでは「工場主たちが同じ工場で綿花と綿屑との種類や割合をいろいろに変えて絶えず実験をやって」(145頁)いて、この混合割合の変更のたびに賃金額が変更され、質の悪い綿糸の混合の際には賃金が大幅に引き下げられたとあります。

ほかに、労働者が住む“小屋”が工場主の所有の場合はその分が賃金から差し引かれることが頻繁であったが、建物の価格落により小屋を安く借りられる状態になっても従来の高い金額が差し引かれたといったことが報告されています。

第7章「補遺」

本章の「補遺」というタイトルはエンゲルスが付けたものです。草稿には「利潤(ブルジョアの目にあらわれるままの)」とあり、これだとある程度、内容の見当がつきます。ブルジョアの目に現われるままの利潤が考察の対象になっているのではないか、と。レポーターは、この草稿のタイトルから第3部第1篇の冒頭部分でのマルクスの文言が思い出されるとして、その文章を引用しました。

「そこ(第3部)でなされなければならないのは、むしろ、全体として見た資本の運動過程から出てくる具体的な諸形態を見いだして叙述することである。現実に運動している諸資本は具体的な諸形態で相対しているのであって、この具体的な形態にとっては直接的生産過程にある資本の姿も流通過程にある資本の姿もただ特殊な諸契機として現われるにすぎないのである。だから、われわれがこの第3部で展開するような資本のいろいろな姿(諸姿容―新日本出版訳)は、社会の表面でいろいろな資本の相互作用としての競争のなかに現われ生産当事者自身の日常の意識に現われるときの資本の形態に、一歩ごとに近づいて行くのである」(MEW版33頁)

レポーターは、本章では「生産当事者自身の日常の意識に現われるときの資本の形態」に即した内容が書かれていると推定したのだと思います。

エンゲルスは、本章を三つに区切っています。最初の部分では、利潤に対するブルジョアの虚偽の観念が取り上げられます(草稿のタイトルの丸括弧内の「(ブルジョアの目にあらわれるままの)」にピッタリの内容です)。第二の部分では、資本に量的変動があっても利潤率は不変であるというロードベルトゥスの見解が俎上にのせられます。この見解が当てはまるケースが吟味され、この見解は一般化できるのか吟味されます。第三の部分では、資本の量的変動を伴わない利潤率の変動があり得るのか検討が加えられます。

1 ブルジョアはなぜ利潤を剰余価値(不払剰余労働)と同じだと考えないのか?

「この篇で想定されているように、それぞれの特殊な生産部面で取得される利潤量は、それぞれの部面に投下されている総資本が生みだす剰余価値の総額に等しいと仮定しよう。それでも、ブルジョアは利潤を剰余価値すなわち不払剰余労働と同じものとは考えないであろう。しかもそれは次のような理由からである」(147頁)

第一文にあるように、本篇では各生産部面において取得される利潤量と同じ生産部面で生み出される剰余価値量とは同額であるとされました。これは本章でも踏襲されます。第1章・第2章で見たように、両者は同じ実体の異なる表現(呼称)なのですが、この違いにはこの実体の起源についての把握の違いが反映されています。ブルジョアの“儲け”の実体は不払剰余労働なのですが、ブルジョアの目にはそのようには見えないのです。マルクスは、その理由として二点挙げています。

(1) 「流通過程ではブルジョアは生産過程を忘れている。商品の価値の実現――それには商品の剰余価値の実現が含まれている――は、彼にとっては、この剰余価値をつくりだすことを意味している」(同前)

剰余価値(利潤)は流通過程で実現されるのですが、ブルジョアはこの実現と剰余価値の形成とを混同しているとマルクスは言います。ブルジョアは生産過程を忘れているのです。

(2) 「……原料が安いかあまり安くないか、その買い付けについて専門知識が多いか少ないかによって、また充用される機械が生産的で合目的的で安価であるかどうかによって、また生産過程のいろいろな段階の設備全体が完全であるかあまり完全でないか、材料の浪費が排除されているかどうか、指揮監督が簡単で有効であるかどうか、等々によって、利潤率は非常に違ってくる」、「要するに、一定の可変資本についての剰余価値は与えられていても、この同じ剰余価値がより大きい利潤率で表わされるかより小さい利潤率で表わされるか、したがってそれがより大きい利潤量を与えるかより小さい利潤量を与えるかは、資本家自身なり彼の管理補助者や支配人なりの個人的な事業手腕によって非常に左右される」(同前)からです。二つの事業が比較されます。

<前提> 労賃―1000ポンド・スターリング 剰余価値(m)―1000ポンド・スターリング

不変資本が9000ポンドになるか11000ポンドになるかによって利潤率が違って来ますが、それは「資本家自身なり彼の管理補助者や支配人なりの個人的な事業手腕によって非常に左右される」ことがあるので、剰余価値(利潤)が不払労働の取得(搾取)にあることが覆い隠される、とマルクスは言います。「それはまた、ただただ、この二つの事業を経営する事業手腕の相違だけから生ずることもありうる。そして、このような事情が資本家を惑わせて、自分の利潤は労働の搾取のおかげではなく、少なくとも一部分は労働の搾取とは無関係な別の事情、ことに自分の個人的な行為のおかげだと確信させる」(148頁)には十分だということになります。

「利潤率が違い、したがってまた利潤そのものも違うということは、別の原因から起きることもありうる」(同前)とありますが、「別の原因」とは資本構成や回転期間(流通期間)の相違のことではないでしょうか。

2 資本の大きさの変化は利潤率に影響を及ぼさないというロードベルトゥスの見解について

ロードベルトゥスは「資本の大きさの変化は利潤と資本との関係には影響せず、したがって利潤率には影響しない」(148頁)と考えました。なぜなら「利潤の量が増せば利潤がそれにたいして計算される資本の量も増大しているのであり、逆の場合には逆だからだ」(同前)と。しかし、彼の見解は間違っているとマルクスは言います。本篇では、剰余価値率は不変で、不変資本の価値は変動するものと想定されました。この条件のもとでは、原則、利潤の量と資本の量とが同じ比率で増減することはありません。ただし、この条件のもとでもロードベルトゥスの見解が当てはまる場合があります。二つです。

一つは貨幣価値が変動する場合です。

「第一には、他のすべての事情、したがってことに剰余価値率は変わらないと前提して、貨幣商品である商品の価値変動が生ずる場合である。(同じことは、単に名目的な価値変動がある場合、すなわち他の事情が変わらないで価値章標が上昇または下落する場合にも、起きる。)」(同前)

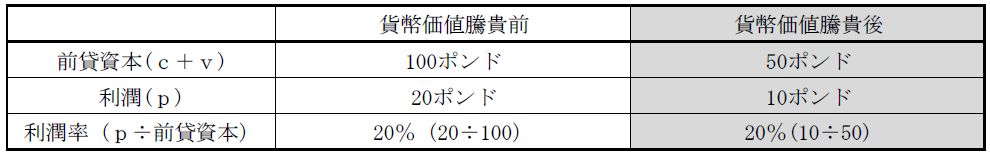

【貨幣(金)価値が50%(*)下落する場合】 *本文は100%とありますが、50%が正確です。

〈貨幣(金)価値が50%騰貴する場合〉

「どちらの場合にも 200:40=50:10=100:20=20% である。とはいえ、すべてこれらの場合には実際には資本価値には量的変化は少しも起きていない、ただ同じ価値と同じ剰余価値との貨幣表現に量的変化が起きただけであろう。したがって、m/Cすなわち利潤率が影響を受けることもありえないであろう」(149頁)

貨幣の価値下落は資本の全ての部分に作用します。資本は100ポンドから200ポンドに上昇し、利潤も20ポンドに上昇します。これは名目的であり、したがって利潤率は変わりません。

もう一つ(第二)は、「現実に価値の量的変動が起きるが、この量的変動に v:c という割合の変動が伴わない場合、すなわち、剰余価値率が不変であって、労働力に投ぜられる資本(動かされる労働力の指標として見られた可変資本)と生産手段に投ぜられる資本との割合が変わらない場合」(同前)、つまり、実際に、資本の全ての部分が同じ割合で量的変動する場合です。資本がC、nC、C/n、たとえば1000、2000、500だとします。これには資本の構成の変化を伴わないとあるので、v:cが1:4だとすると各構成は200:800、400:1600、100:500になります。剰余価値率を100%とすると、利潤率は200/1000=400/1600=100/500=20%になります。このように、労働の生産力にも剰余価値率にも変化がないまま単に資本の規模が大きくなるだけなら、利潤率は不変です。

「つまり、第一の場合にはただ充用資本の外観上の量的変動が起きるだけであり、第二の場合には現実の量的変動が起きるのであるが、資本の有機的構成すなわち資本の可変部分と不変部分との割合にはなんの変動も起きないのである」(同前)

しかし、「この二つの場合を別とすれば、充用資本の量的変動は、それに先だってその資本の諸成分の一つに価値変動が起きた結果であり、したがって(可変資本といっしょに剰余価値そのものも変わらないかぎり)充用資本の諸成分の相対的な大きさの変動の結果であるか、またはこの相対的な大きさの変動が(大規模な作業や新しい機械の採用などの場合のように)充用資本の二つの有機的成分の相対的な大きさの変動の原因であるかのどちらかである。それゆえ、すべてこれらの場合には、他の事情に変化がないかぎり、充用資本の量的変動には利潤率の同時的変動が伴わざるをえないのである」(同前)

多くの場合、充用資本の量的変動には資本構成の変化が伴うのであり、したがって利潤率は変動します。

3 資本の量的変化とは無関係な利潤率の変動は可能か?

残り二つの段落です。まずはじめの段落。

「利潤率の増大は、つねに、剰余価値がその生産費すなわち前貸総資本にたいする割合において相対的または絶対的に増加するということから生ずる。言い換えれば、利潤率と剰余価値率との差が小さくされるということから生ずる」(同前)

利潤率が増大する条件が一般的に語られています。第一文はこれまでどおりです。第二文は、第一文の言い換えなのですが、これまでになかった言い方です。剰余価値率と利潤率との差はm/v−m/(c+v)です。cが小さくなれば利潤率は増大しますが、cは剰余価値率には影響しないので、確かに利潤率と剰余価値率との差は縮まります。

最後の段落は特に読み取りにくい箇所です。これまでの考察においては、利潤率の変動には資本の量的変動が伴いましたが、これを伴わない利潤率の変動は可能なのかが検討されます。

「資本の有機的諸成分の変動や資本の絶対量とは無関係な利潤率の変動を可能にするものは、前貸資本の再生産に必要な労働時間が既存の資本とは無関係に増大または減少したために前貸資本――それがどんな形態で存在するか、固定的であるか流動的であるかにかかわりなく――の価値が上がるか下がるかするということである。各商品の――したがってまた資本を構成する諸商品の――価値は、その商品そのものに含まれている必要な労働時間によってではなく、その商品の再生産に必要な社会的に必要な労働時間によって制約されている。この再生産は、最初の生産の条件とは違ったより困難な事情のもとで行なわれることも、より容易な事情のもとで行なわれることもありうる」(150頁)

商品価値は、その商品の生産に実際に必要とされた労働時間によってではなく、その商品の(再)生産に必要な社会的に必要な労働時間によって規定されます。このことは既に生産過程に存在する資本にも当てはまり、この資本価値は、その再生産に社会的な必要な労働時間の変化に応じて上下します。例えば「同じ物的資本を再生産するのに、変化した事情のもとでは一般的に二倍の時間かまたは逆に半分の時間が必要になるとすれば、貨幣価値が変わらないかぎり、その資本の価値は、以前は100ポンド・スターリングだったとすれば、今では200ポンドかまたは50ポンド」(同前)といった具合です。「もしこの増価または減価が資本の有機的構成の変化を含んでいて、可変資本部分と不変資本部分との割合を増大または減少させるならば、利潤率は、他の事情が変わらないかぎり、可変資本の相対的増大につれて上がり、その相対的減少によって下がるであろう。もしも前貸資本の貨幣価値だけが(貨幣の価値変動によって)増大または減少するならば、剰余価値の貨幣表現も同じ割合で増大または減少する。利潤率はもとのままで変わらない」(同前)

既存の資本それ自体の事情によってではなく、その資本となる商品の生産に必要な社会的に必要な労働時間が変化することによって既存の資本の価値構成に変化をもたらすなら(不変資本が減価すれば可変資本の比率を高め、増加すれば可変『資本論』の比率を低くします)、利潤率に変更が生じます。つまり資本の量的変動が無くてもこうした条件のもとでは利潤率が変化し得るということです。

第7章は以上で完了ですが、本章は、総じて、資本と利潤率との関係について論じ足りなかった点を補っている感じがします。その意味でエンゲルスが付けた「補遺」というタイトルは本章に相応しいとも言えます。

(雅)

|