�@�P�O���Q�X���A��Q���Q�O�Q��ڂ̊w�K������{���܂����B�O��̕i���|�[�g�j�̖����Ŋw�K��̗\�����s�Ȃ����ۂɁA����đ�Q�߂̑�P�X�i���i�e�[�}���ώ��{�̌����E��������т��̗V���E�S���ɓ������Ƃ���j���炾�ƈē����Ă��܂��܂����B�Ƃ��낪�ώ��{�̌����i���l�����j�ƗV���ɂ��Ă͌����ς݂ŁA��Q�R�i���̉ώ��{�̑����ƍS������͂��߂�Ƃ����̂����m�ł����B���̂��߁A�O��͉̕ώ��{�̌����ƗV���̕��������������̂ɂȂ��Ă��܂��܂����B���̂悤�Ȏ���ł��̂ŁA����͉ώ��{�̌����ƗV�����܂߂��ɂȂ�܂��B

��U�́@���i�ϓ��̉e��

��Q�߁u���{�䑝���ƌ��� ���{�̗V���ƍS���v����3�i��P�X�i������j

�@�s�ώ��{�̌����Ƒ����ɂ��Č��Ă��܂������i�������A����ɂƂ��Ȃ��s�ώ��{�̗V���ƍS���ɂ��Ă͈���ꂸ�A��̂Ƃ���Ŏ��グ���Ă��܂��B�ǂ����ĂȂ̂��A�����Ō��y���悤�Ǝv���܂��j�A���x�́u���ɂȂ��ώ��{�ɂ��ďq�ׂĂ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��ł��낤�v�i124�Łj�ƁA�ώ��{�̌����E�����ƗV���E�S���̖��Ɉڂ��Ă��܂��B

�ώ��{�̌����i���l�����j�Ƒ����i���l�����j�ɂ��V���ƍS��

�@�u�J���͂̍Đ��Y�ɕK�v�Ȑ�����i�̉��l���オ�������߂ɘJ���͂̉��l���オ��A�܂��͋t�ɂ��̐�����i�̉��l�������������߂ɘJ���͂̉��l�������邩����ł́\�\�����ĉώ��{�̑����ƌ������\��������̂͂��̓�̏ꍇ�ɂق��Ȃ�Ȃ��v�i���O�j

�@�J���͂̉��l�́A��v�ɂ���̍Đ��Y�ɕK�v�Ȑ�����i�̉��l�ɂ���ċK�肳��܂��B�����Ŏ��グ����ώ��{�̌�������ё����́A�J���͂̍Đ��Y�ɕK�v�Ȑ�����i�̉��l�̕ϓ��������ƂȂ��Đ��������̂ł��B

�@�����u�J�����̒������ς��Ȃ�����A���̑����ɂ͏�]���l�̌������Ή����A���̌����ɂ͏�]���l�̑��傪�Ή�����v�i���O�j�Ƃ���܂��B����͑�P����P�T�́u�J���͂̉��i�Ə�]���l�Ƃ̗ʓI�ϓ��v�̑�P�߁u�J�����̒����ƘJ���̋��x�Ƃ��s�ςŁi�^�����Ă��āj�J���͂��ςł���ꍇ�v�ɑ������܂����A�u����ɂ͓����ɑ��̎���\�\���{�̗V���ƍS���\�\�����т��Ă��邱�Ƃ����肤��v�̂ł����A���̓_�͂���܂Ō�������Ȃ��������ƂȂ̂ŁA�ώ��{�̌����E�����Ɖώ��{�̗V���E�S���Ƃ̊֘A�ɂ��Ă��l�@��������Ƃ��Ă��܂��B

�P�@�ώ��{�̌����ƗV���\�\�J�������̏ꍇ

�@�܂��ώ��{�̌����ł��B

�@�u�J���͂̉��l�ቺ�i����ɂ͘J���̎������i�̏㏸�����т��Ă��邱�Ƃ����肤��j�̌��ʂƂ��ĘJ����������A����܂ŘJ���ɓ�������Ă������{�̈ꕔ���͗V������B�ώ��{�̗V����������킯�ł���v�i���O�j

�@�J���͂̉��l�ቺ�i������i�̉��l�����ɂ��j�ɂ���ĘJ����������P�[�X�ł��B�ۊ��ʂ��ꂽ�ӏ��̈Ӗ��ł����A������i�̉��l�ቺ�ɂ���ĘJ���͂̉��l�ቺ�������Ă��A���ۂɎx������J���i�J���͂̉��i�j���ቺ�����J���͂̉��l�̃��x���܂ʼn�����Ȃ���A�J���҂͂���܂ł�����炩����������i�����Ƃ��o���܂����A����������Ԃ��w���āu�J���̎������i�̏㏸�v�ƌ����Ă���̂ł��i�u���������̏㏸�v�Ɠ����Ӗ����ƍl���ėǂ��ł��傤�j�B�ł��A����͘J���͂̉��l�܂Œ��������������悤�Ƃ��鎑�{�Ƃ̍U���ɑ���J���҂����̒�R�����͂����Ă������̂��Ƃł��B���̍l�@�ł́A���������P�[�X�͖�������Ă��܂��B

�@�u�V���ɓ�������鎑�{�v�ɂ����ẮA�J���̒ቺ�́u��荂����]���l���Ŏd��������Ƃ�����p�����邾���v�i���O�j�Ȃ̂ł����A�u�O����^�]����Ă������{�v�ɂ����ẮA����Ɂu����܂ŘJ���ɓ�������Ă������{�̈ꕔ�������R�ɂȂ�v�Ƃ����_���t�������܂��B�u���̕����͂���܂ł͍S������Ă������̂ł����āA���Ƃ����ǂ���̋K�͂ő������邽�߂ɂ͐��Y���̔���グ�̂�������J���ɓ������ĉώ��{�Ƃ��ċ@�\���Ȃ���Ȃ�Ȃ������P��I�ȕ������Ȃ��Ă������̂ł���B���ł͂��̕����������\�Ȃ��̂ɂȂ�A���������āA��������Ƃ̊g���Ƃ����̐��Y���ʂł̋@�\�Ƃ��̂��߂ɐV���ȓ����Ƃ��ė��p���邱�Ƃ��ł���v�i�ȏ�A���O�j�悤�ɂȂ�܂��B����܂ŘJ�����Ƃ��čS������Ă����ώ��{�̈ꕔ�����V�����A�����lj��̂��邢�͐V���Ȏ��{�Ƃ��ď����\�ɂȂ�܂��B�}���N�X�͋�̗�������Ă��܂��B�����ł͘J�����͕s�ς��ƑO��Ă��܂��B

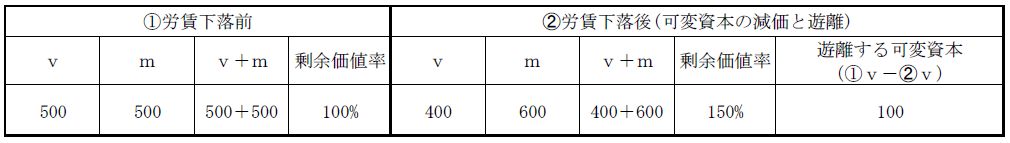

�@�@�@�q�J�������O�r

�@�@�@�@�@�@�@�@�J����500�l�@��l������̏T�����P�|���h�@���T��������ώ��{500�|���h

�@�@�@�@�@�@�@�@��]���l��100���Ƃ���ƁA�T������̏�]���l��500�|���h�ɂȂ�B

�@�@�@�@�@�@�@�@���T�V���ɐ��Y����鉿�l�i�Ƃ��̕��������j500�|���h�i���j�{500�|���h�i���j��1000�|���h

�@�@�@�q�J������������Ɓr

�@�@�@�@�@�@�@�J������l������T�P�|���h����4/5�|���h�ɉ���������̂Ƃ���B

�@�@�@�@�@�@�@����Ɖώ��{�̊z��500�l�~4/5�|���h��400�|���h�Ɍ���B

�@�@�@�@�@�@�@�J�����͈��Ȃ̂ŁA���T���Y����鉿�l�͂���܂łǂ���1000�|���h

�@�@�@�@�@�@�@���̌��ʁA��]���l��1000�|���h�|�ώ��{400�|���h��600�|���h�ɂȂ�B

�@�@�@�@�@�@�@�V���ȏ�]���l���i��/���j��600�|���h��400�|���h��150���ɂȂ�B

�@�@�@�@���J�������̉e���@�E�ώ��{�̌����@500�|���h��400�|���h�@100�|���h���V������

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E��]���l����я�]���l���̑���@����500��600�|���h�A���f��100����150��

�@�u��]���l����100������150���ɏオ���������ł͂Ȃ��B���̂�����100�|���h���ώ��{����V�����Ă��āA����100�|���h�ł���ɘJ������悷�邱�Ƃ��ł���B������A�����J���ʂ����L���ɍ�悳��邾���ł͂Ȃ��A�����100�|���h�̗V���ɂ����500�|���h�Ƃ��������ώ��{�ňȑO���������̘J���҂��ȑO�����������ō�悷�邱�Ƃ��ł���̂ł���v�i125�Łj

�Q�@�ώ��{�̑����ƍS���\�\�J���㏸�̏ꍇ

�@

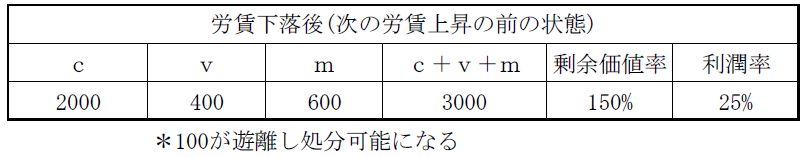

�@�@�@���̏ꍇ���A�������J�����͕s�ςł��B

�@�@�@�q�J���㏸�O�r?�Ɠ�����Ԃł��B

�@�@�@�@�@�@�@�J����500�l�@��l������̏T����4/5�|���h�@���T��������ώ��{400�|���h

�@�@�@�@�@�@�@��]���l���@150%�Ƃ���ƁA�T������̏�]���l�́@400�|���h(��)�~150����600�|���h

�@�@�@�@�@�@ �@���T�V���ɐ��Y����鉿�l�i����т��̕��������j400�|���h�i���j�{600�|���h�i���j��1000�|���h

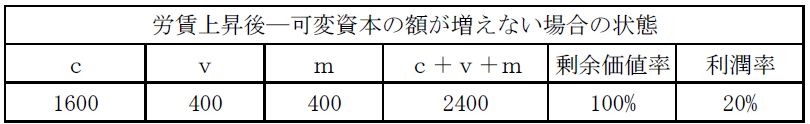

�@�@�@�q�J�����㏸����Ɓr

�@�@�@�@�@�@�@�J���͈�l������T4/5�|���h����1�|���h�ɏ㏸������̂Ƃ���B

�@�@�@�@�@�@�@����Ɖώ��{�̊z�́@500�l�~1�|���h��500�|���h�ɑ��傷��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ώ��{400�|���h�̂܂܂��Ɓu400�|���h�ł�400�l�̘J���҂������Ƃ����ł��Ȃ��Ȃ�v

�@�@�@�@�@�@�J�����͈��Ȃ̂ŁA���T���Y����鉿�l�͂���܂łǂ���1000�|���h

�@�@�@�@�@�@���̌��ʁA��]���l��1000�|���h�|�ώ��{500�|���h��500�|���h�ɂȂ�B

�@�@�@�@�@�@�V���ȏ�]���l���i��/���j��500�|���h��500�|���h��100���ɂȂ�B

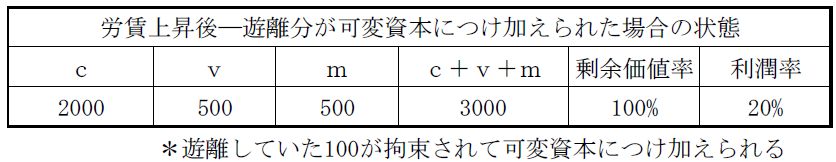

�@�@�@���J���㏸�̉e���@�E�ώ��{�̑����@400�|���h��500�|���h�@100�|���h���V���ɍS�������

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E��]���l����я�]���l���̌����@����600�|���h��500�|���h�A���f��150����100��

�R�@�������͂ǂ��Ȃ邩�i�s�ώ��{�����������l�@�j

�@���܂܂ŕs�ώ��{���̏ۂ��čl�@�������ߗ��������ǂ��Ȃ�̂�������܂���ł����B�����m�邽�߂ɂ͕s�ώ��{����������Ȃ���Ȃ�܂���B�{���ł͉ώ��{�̑����̒i�K�i�B����C��)�̂ݕs�ώ��{����������Ă���̂ł����A�{�ł́A�ŏ��̒i�K(�@����?��)����s�ώ��{���������Ēǂ��Ă݂����Ǝv���܂��B�Ȃ��s�ώ��{��2000�|���h�Ɖ��肳��܂��B

�@�J���̉����O�́A2000�|���h�̕s�ώ��{�������߂�500�l�̘J���҂��K�v�ł����B�J���͏T������1�|���h�Ȃ̂ʼnώ��{��500�|���h�i500�l�~1�|���h�j�ɂȂ�܂��B����Ɛ��Y�����l�A��]���l���A�������͎��̂悤�ɂȂ�܂��B

�@�J����4/5�|���h�ɉ�������ƁA�ώ��{400�|���h�ł���܂łǂ���500�l�̘J���҂Łi400�|���h��4/5�|���h��500�l�j2000�|���h�̕s�ώ��{�������Ƃ��ł��܂��B�J�������̌��ʁA���\�̂Ƃ����]���l���������������債�܂��B���ꂾ���ł͂Ȃ��A��Ɍ����悤�ɉώ��{�̗V���������܂��B

�@���̏�Ԃ̂��ƂŘJ����1�|���h�ɏ㏸����Ƃ��܂��B2000�|���h�̕s�ώ��{�������߂ɂ�500�l�̘J���҂��K�v�ł����A���̂��߂ɂ�500�|���h�̉ώ��{���K�v�ɂȂ�܂��B�ώ��{��400�|���h�̂܂܂Ȃ�A400�l�̘J���҂����g�����Ƃ��ł����A�������J���㏸�ɂ���]���l����100���ɉ�����̂Łi�J���㏸�O�͏�]���l����150���������B�܂��l������J��4/5�|���h�ɑ���]���l��1�~1/5�|���h�j�A���ݏo������]���l��400�|���h�ɂȂ��Ă��܂��܂��B������400�l�̘J���҂�1600�|���h�̕s�ώ��{�i2000�|���h�~4/5�j���������Ȃ̂ŁA���\�̂Ƃ���A���Y�����l��1600���{400���{400����2400�A���f��100���A���f��400/2000��20���ƂȂ�A���Y�����l�A��]���l�A��]���l���A�������̑S�Ă������Ă��܂��܂��B

�@����܂łǂ���2000�|���h�̕s�ώ��{�������߂ɂ́i�@�B���x�܂��Ȃ��悤�ɂ��邽�߂ɂ́j�A�ώ��{��500�|���h�ɂ���500�l�̘J���҂��g����悤�ɂ��Ȃ���Ȃ�܂���B����́A�ώ��{�̌����ɂ���ėV�����ď����\�ɂȂ��Ă���100�|���h���ĂэS������Č����{�ɂ��������邱�Ƃɂ���ĉ\�ɂȂ�܂��B����Ƃ��̌��ʁA���\�̂悤�ɂȂ�܂��B���Y�����l�͂���܂łǂ���3000�|���h�ɂȂ�܂��B��]���l��400�|���h����500�|���h�ɉ�����̂́A�J���㏸�O�̏�]���l(600�|���h)��菭�Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B��]���l���������������������܂܂ł��i�u100�|���h���������ώ��{�i400�|���h��500�|���h�j���������āA100�|���h�������Ȃ���]���l�i600�|���h��500�|���h�j�����Y�����Ƃ������ƂɂȂ�B�������̘J���҂����邽�߂ɂ�葽���̎��{���K�v�ł���A����Ɠ����ɁA�e�̘J���҂������n����]���l�͌������Ă���̂ł���v�i126�Łj�j�B���̂悤�ɘJ���̏㏸�ɂ���ď�]���l�������������������A����ɁA���{�̍S���������܂��B

�S�@�ώ��{�̗V�����琶���闘�v�ƍS�����琶����s���v�͂��łɉ^�]����Ă��鎑�{�ɂ̂ݑ��݂���

�@�u(��L�̂悤��)�ώ��{�̗V�����琶���闘�v�ƁA���̍S�����琶����s���v�Ƃ́A�ǂ�����A�����A���łɉ^�]����Ă��鎑�{�A���������Ă܂��^����ꂽ����̂��ƂōĐ��Y������鎑�{�ɂƂ��Ă̂ݑ��݂���B�V���ɓ�������鎑�{�ɂƂ��ẮA����œ����闘�v�A�����Ŏ�s���v�́A��]���l���̏㏸�܂��͒ቺ�Ɍ����Ă���A�܂��A���Ƃ�����ɔ��͂��Ȃ��ɂ��Ă�����ɑΉ����闘�����̕ϓ��Ɍ����Ă���v�i126�Łj

�@���łɉ^�]����Ă���i�@�\���Ă���j���{�ɂ����ẮA�ώ��{�̗V���ɑΉ����ď�]���l���Ɨ������̑��傪�����A�t�ɉώ��{�̍S���ɑΉ����ď�]���l���Ɨ������̌����������܂��B�e���͓�d�ł��B����ɑ��A�V���ɓ�������鎑�{�ɂ����ẮA���������J���A���邢�͏㏸�����J���̂��ƂŎ��Ƃ��J�n����̂ł����āA���̂��ߍ����A���邢�͒Ⴂ��]���l��(������)�������邾���ł��B

�ώ��{�̌����E�����ɂ��Ȃ��ώ��{�̗V���ƍS��

�\�\���{���\������v�f�̉��l�ϓ��ɂ��Ȃ����{�̗V���E�S���́A���{�̌����E�����ɂ��V���E�S���Ƃ͕ʂ̔��e�ɑ�����

�@�u�ȏ�Ō��������ώ��{�̗V���ƍS���Ƃ́A�ώ��{�̏��v�f���Ȃ킿�J���͂̍Đ��Y��̌����Ƒ����Ƃ̌��ʂł���B�������A�J���̗��͕ς��Ȃ��Ă��A���Y�͂����W�������߂ɓ����ʂ̕s�ώ��{�����̂ɂ�菭�Ȃ��J���҂ő����悤�ɂȂ�A��͂�ώ��{���V�����邱�Ƃ����肤��ł��낤�B���l�ɁA�J���̐��Y�͂����ނ������߂ɓ����ʂ̕s�ώ��{�ɂ������Ă�葽���̘J���҂��K�v�ɂȂ�A���ɒlj��ώ��{�̍S���������邱�Ƃ����肤��v�i126�Łj

�@�����܂Ō��Ă����ώ��{�̗V���ƍS���́A�J�����Ȃ킿�J���͂̉��l�i���l�ǂ���̉��i�j�̉����Ə㏸���ώ��{�̌����Ƒ����������炵�����Ƃɂ���Đ����܂����B�����A����܂łƂ͈Ⴄ�ꍇ�A�܂�J�������s�ς̏ꍇ�ł�������Ƃ����̂ł��B

�@�����ɕ�������Ȃ��u�J���̗�(Rate des Arbeitslohns)�v�Ƃ������t���o�ė��āA�˘f���܂����B���܂�͂����肹���A�Ƃ肠�����A����܂łǂ��萶����i�̉��l�f�����J���͂̉��i���Ȃ킿���l�ǂ���̘J���͂̉��i���Ɖ��߂��܂����B�����ł͘J�����͕��ϓI�����̒����Ƃ����Ӗ��Ŏg���Ă���悤�ł��B���ϘJ���̕ϓ������ɂ���Ă���A���̂悤�ɉ��߂��Ă����ɖ��͂Ȃ��悤�Ɏv���܂��B

�@�J�����i���������j�ɕω����Ȃ��Ă��A�J���̐��Y�͂̔��W�ɂ��A���Ȃ��l���ŕs�ώ��{�������Ƃ��ł���A����܂ł������Ȃ��ώ��{�ōςނ��ƂɂȂ�A�����������V������Ƃ����̂ł��B�t�ɁA���Y�͂����ނ���A�����ʂ̕s�ώ��{�ɂ������Ă�葽���̘J���҂��K�v�ɂȂ��ĉώ��{�����傳��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�A���̕������V���Ɏ��{���S������܂��B

�@�J�����Y�͂̑����͘J���̐����ɉe�����y�ڂ��͂��ł����A�J���s�ς̂܂܂Ő��Y�͂��ϓ�����Ƃ���̂͂ǂ��������Ƃł��傤���H�@��1���Ō����悤�ɁA�J���̐��Y�͂̕ϓ��͑����ɘJ���ɉe�����y�ڂ��킯�ł͂���܂���B���Ƃ��ΐ��Y�͂̔��W���K�v������i�Y���镔��𑨂��邱�Ƃɂ���ĘJ���̉��������������܂��B���̃P�[�X�́A���Y�͂̕ϓ����܂��K�v������i����𑨂��Ă��Ȃ��i�K�̂悤�Ɏv���܂��B

�@����ɑ����āu����܂ʼnώ��{�Ƃ��ď[�p����Ă������{�̈ꕔ�����s�ώ��{�̌`�ŏ[�p�����Ȃ�A�܂蓯�����{�̏������̕������ς�邾���Ȃ�A����́A��]���l���ɂ��������ɂ��e������ɂ͂������Ȃ����A�����������ōl�@����Ă��镔�ނ̎��{�̍S���ƗV���ɂ͑����Ȃ��̂ł���v(127��)�Ƃ���܂��B����͘J�������s�ς̂܂܂̏�ԂŘJ���̐��Y�͂��ϓ�����P�[�X�̕ʃo�[�W�������Ǝv���܂��B�J���̐��Y�͂̑���ɂ���ĉώ��{�̗V���������Ă��A���̗V���������s�ώ��{�̊z��������Ȃ�A�s�ώ��{���ώ��{�̗V�������z���i�S���j���邱�ƂɂȂ�܂��B���{�̊e�����ɗV���ƍS���������Ă����{�S�̂Ƃ��Ă͗V�����S���������Ă��܂���B���������Ă��̏ꍇ�́u�����ōl�@����Ă��镔�ނ̎��{�̍S���ƗV���ɂ͑����Ȃ��v���ƂɂȂ�̂��Ǝv���܂��B

�@���̘J�����̕s�ς̃P�[�X�́A�ώ��{�̌����E�����ɂ��V���E�S���̔��e�ɓ���̂��ǂ����A�Ƃ����_���߂����ċc�_������܂����B���̃P�[�X�ł͘J�����s�ςł��J���Ґ��̑��������邽�߉ώ��{�̑��z���ϓ����Ă���A���̌��ʂƂ��ĉώ��{�̍S���E�V���������Ă��܂��B���������āA���̏ꍇ���ώ��{�̑����E�����ƈقȂ�Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ƃ̋^�₪�o���ꂽ����ł��i���̋^����o�����͕̂M�҂ł����B���|�[�^�[�̌����́A�J�����s�ς̂��̃P�[�X�͉ώ��{�̌����E�����ɂ�鎑�{�̗V���E�S���̔��e�ɂ͓���Ȃ��Ƃ������̂ł����j�B

�@�ǂ���̃P�[�X���ώ��{���z�̕ω��Ƃ����_�ł͋��ʂ��Ă��܂����A���̌����͈قȂ�܂��B����̃P�[�X�ł͘J���������ϓ����A�J�����Y�͂ɂ��J���Ґ��ɂ��ω��͂���܂���B�J���s�ς̃P�[�X�ł͘J�����Y�͂̕ϓ��ɑΉ����ĘJ���Ґ����ω����Ă��܂��B

�@���̂��Ƃ��c�_���邤���Ńq���g�ɂȂ镶�͂�����܂��B���̐�ɏo�Ă���A�s�ώ��{�̗V���E�S���Ɋւ���ꕶ�ł��B����ɂȂ��Ă��܂��̂ł����A�����ɂ́u�s�ώ��{�́A������\������v�f�̑����܂��͌����̌��ʁA�S�����ꂽ��V�����ꂽ�肷�邱�Ƃ�����v�Ƃ���܂��B���{���u�\������v�f�v�ɑ����E�������������̂��ǂ������̐S�̂悤�Ȃ̂ł��B�s�ώ��{�̌����E�����͂��̗v�f�ł��鐶�Y����i�̉��i�㏸�������͒ቺ�������Ƃ�����̂ł���(����͊O�I����ɂ����̂ł����āA���̌����͂ǂ��ł��悢�Ƃ���܂���)�B�ǂ����}���N�X�́A���{�̑����E�������A������\������v�f�ɉ��l�̕ϓ����������ꍇ�Ɍ��肵�Ă���悤�Ȃ̂ł��B�ώ��{�ɘb��߂��ƁA�O�i�̃P�[�X�ł͘J���̉����Ə㏸�͕K�v������i�̉��i(���l)�̉����Ə㏸�̌��ʂł������A��̃P�[�X�ł͐�����i�̉��i(���l)�ϓ��͐����Ă��Ȃ�����J���s�ςȂ̂ł��B�}���N�X�́A�{���̉ώ��{�̗V���E�S���͉ώ��{�̗v�f���Ȃ��J���͂̌����E�����ɂ���Đ�������̂ł����āA�J���͂̉��i�ɕϓ��̂Ȃ��P�[�X�̗V���E�S���͗�O�I�ł���ƍl���Ă����悤�ȋC�����܂��B

�s�ώ��{�̍S���E�V��

�@�\�\�s�ώ��{�̑����E�����ɂ��Ȃ��P�[�X

�@�u���łɌ����悤�ɁA�s�ώ��{���A������\�����鏔�v�f�̑����܂��͌����̌��ʂƂ��āA�S�����ꂽ��V�������肷�邱�Ƃ����肤��v(127��)

�@�u���łɌ����悤�Ɂv�Ƃ���܂����A�s�ώ��{�̍S���ƗV���͂܂��_�����Ă��܂���i�u���łɌ����悤�Ɂv�̕����͑��e�ɂ͂Ȃ��A����Ɂu�s�ώ��{�́A������\������v�f�̑����܂��͌����̌��ʁA�S�����ꂽ��V�����ꂽ�肷�邱�Ƃ�����v�ł��j�B�G���Q���X�͂��̕��͂̓��Ɂu���łɌ����悤�Ɂv�Ə����������̂ł����B�����Ď��ہA�s�ώ��{�̑����E�����ɂ��Ȃ��A�ʂ̕s�ώ��{�̍S���E�V���̍l�@�ɓ����Ă���̂ŁA�s�ώ��{�̑����E�������琶����S���E�V���͘_���ς݂��Ǝv���Ă��܂��̂ł����A�}���N�X�͂����Ă��̍l�@���Ȃ����̂��Ǝv���܂��B����͎����ł����ĉ��߂Ę_����܂ł��Ȃ��Ƃ������ƂȂ̂ł��傤�B���āA����Ƃ͈قȂ�ʂ̏ꍇ�Ƃ͂ǂ��������̂ł��傤���H

�@�u���̂悤�ȏꍇ(�s�ώ��{�̑����E�����ɂ���Đ�����S���E�V���̂��Ɓ\�\���p��)��ʂƂ���A�s�ώ��{�̍S���́A�����A�J���̐��Y�͂����債�ē����ʂ̘J������葽���̐��Y���Y�����������Ă܂���葽���̕s�ώ��{�����ꍇ�ɂ����\�ł���i�ώ��{�̈ꕔ�����s�ώ��{�ɓ]�������悤�Ȃ��ƂȂ��Ɂj�v(���O)

�@�ώ��{�̃P�[�X�Ɠ��l�A�J���̐��Y�͂̑��傪�L�[�ɂȂ��Ă��܂��B�J���̐��Y�͂̑���ɂ���āA��葽���̕s�ώ��{����������A���ꂪ�s�ώ��{�̑��z�̑���������炵�A���z���̍S����������Ƃ����̂ł��B�����ł͕s�ώ��{�̗v�f�ł��鐶�Y��i�͕ʂ̎��{����w������̂ł���ɂ͉��l�ϓ��͐����Ă��܂���B���Y��i�̗ʂ����������ߕs�ώ��{�̑��z���������̂ł��B����͕s�ώ��{���\������v�f�̉��l�̕ϓ��ɂ��Ȃ��A���Y�͂̑���������Ƃ���lj��̕s�ώ��{�̍S���ł��B

�@�Ƃ��낪�A�}���N�X�́A���Y�͂����ނ���ꍇ�ɂ����{�̍S����������ƌ����܂��B�u���Ƃ��Δ_�ƂŌ�����悤�ɐ��Y�͂����ނ��ē����ʂ̘J�����������Y���Y����̂ɂ�葽���̐��Y��i�A���Ƃ���葽���̎�q��엿��r���ݔ��Ȃǂ�K�v�Ƃ���ꍇ�ɂ��A�N���肤��v(���O)�ƁB�_�Ƃł́A���Y�͂̌���(�����͓y�n�̔엀�x�̌��ޓ��A���낢��l�����܂�)�ɂ��A���Ƃ��Ύ�q�̕����܂�i���藦����x�����j�������Ȃ�ƁA��葽���d���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�܂��B�엿���������Ȃ���Ȃ�܂���B���̌��ʁA�s�ώ��{�̊z�����債�A�lj��̕s�ώ��{�̍S���������܂��B

�@�}���N�X�͕s�ώ��{�̌������Ƃ��Ȃ�Ȃ��V��������ƌ����܂��B�u�s�ώ��{���������邱�ƂȂ��ɗV�����邱�Ƃ��ł���̂́A���낢��ȉ��ǂ⎩�R�͂̉��p�Ȃǂɂ���āA�O�������l�̏������s�ώ��{���A�Z�p�I�ɂ́A�O�ɂ͂����Ɖ��l�̑傫���s�ώ��{�����Ă����̂Ɠ��������������邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�ꍇ�ł���v(���O)�ƁB�u�O�������l�̏������s�ώ��{�v�Ƃ���̂ŕs�ώ��{�̌����������Ă���悤�Ɏv���Ă��܂��̂ł����A���̏ꍇ�́A��萫�\�̍���(��p�͂̂���)�����ʂ̋@�B�ɒu����������̂ŁA�{���̕s�ώ��{�̌����Ƃ͈قȂ�̂��Ǝv���܂��B

�����̉��i�ϓ����Đ��Y�ɋy�ڂ��e��

�@�u��Ō��Ă����悤�ɁA���i������ĉݕ��ɓ]�������Ȃ�A���̉ݕ��̈��̕����͍Ăѕs�ώ��{�̑f�ޓI�v�f�ɁA�������^����ꂽ�e���Y���ʂ̈��̋Z�p�I���i���v������悤�Ȋ����ŁA�ē]���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̏ꍇ�ɂǂ̕���ł��\�\�J���͕ʂƂ��āA�܂�ώ��{�͕ʂƂ��ā\�\�ł��d�v�ȗv�f�́A�⏕�ޗ����܂߂Ă̌����ł����āA���̕⏕�ޗ��́A�z�R�Ƃ�̎�Y�ƈ�ʂ̂悤�ɖ{���̌������͂����Ă䂩�Ȃ����Y����ł͂��Ƃɏd�v�ł���B���i�̂����ŋ@�B�̑��Ղ��U���Ȃ���Ȃ�Ȃ������́A���̋@�B���Ƃɂ����܂������邠�����́A�ނ���ϔO�I�Ɍv�Z�ɂ͂���B���̕������x�����ĉݕ��ŕ�U�����̂������ł��邩�����ł��邩�A���Ȃ킿���{�̉�]���Ԓ��̂ǂ̎����̂��Ƃł��邩�́A�����������ł͂Ȃ��B�����͂����ł͂Ȃ��B���������̉��i���オ��A�J�����������������Ƃł�������i�̉��l�̂������犮�S�ɕ�U���邱�Ƃ͂ł��Ȃ���������Ȃ��B���ꂾ���炱���A�}���ȉ��i�ϓ��́A�Đ��Y�ߒ��ł̂��낢��Ȓ��f��傫�ȏՓ˂�j�ǂ��������Ђ��N�����̂ł���v(���O)

�@��������͌����̉��i�ϓ����p���I�Ȑ��Y���Ȃ킿�Đ��Y�ɋy�ڂ��e���ɂ��čl�@���������܂��B���Y���p������邽�߂ɂ́A���i����̂�������u�e���Y���ʂ̈��̋Z�p�I���i���v������悤�Ȋ����Łv��������Ă��K�v������܂����A�����̉��i���オ���Ă��̑���Ŋ��S�ɕ�Ă�Ȃ���A�p���I�Ȑ��Y�ɏd��Ȏx�Ⴊ�����܂��B�}���ȉ��i�ϓ��́u���Y�ߒ��ł̂��낢��Ȓ��f��傫�ȏՓ˂�j�ǂ��������Ђ��N�����v���ƂɂȂ�܂��B

�P�@���{��`�I���Y�̔��W�ƗL�@�I����(�_�Ɛ��Y���Ȃ�)�̋����Ƃ̊W

�@�}���N�X�́A�_�Ƃ��狟������錴���̉��i�ϓ��ɒ��ڂ��Ă��܂��B�Ƃ����̂��A�����A�C�M���X�́A�ȉԋQ�[�Ƃ������ԂɌ������A�o�ϋ��Q�Ƃ����܂��āA�[���Ȍo�ϊ�@���o���������肾��������ł��B

�@�u���Ƃɖ{���̔_�Ɛ��Y���A�L�@�I���R����o�Ă��錴���́A���n�̕ϓ��Ȃǂɂ���ċN���邱�̂悤�ȉ��l�ϓ��\�\�����ł͐M�p���x�͂܂��S�R�l������Ȃ��\�\�ɂ��炳��Ă���B�����ł́A����̂ł��Ȃ����R�I����A�G�߂̏��s���Ȃǂ̂��߂ɁA�����ʂ̘J�������Ɉ�����ʂ̎g�p���l�ɂȂ��Č����邱�Ƃ�����A�܂��A���̂��߂ɂ��̂悤�Ȏg�p���l�̈��ʂ����Ɉ�������i�������ƂɂȂ�B���Ƃ������l�����i���̏d��100�|���h�ŕ\�킳���Ƃ���A���̂P�|���h�̉��i�� ��/100 �ł���B1000�|���h�̂��ŕ\�킳���Ƃ���A���̂P�|���h�̉��i�� ��/1000 �ł���A���X�v(128��)

�@�㔼������������ɂ����Ƃ̔���������܂����̂ŁA�ŏ��ɂ����ЂÂ��܂��B�u���Ƃ������l�����i���̏d��100�|���h�ŕ\�킳���Ƃ���v�Ƃ��������͊m���ɕ�����ɂ����悤�Ɏv���܂��B�����Ȃ肘�͉��l���Ƃ���̂Ō˘f���Ă��܂��̂ł����A����͋Ìł������ۓI�l�ԓI�J���̈��ʂŁA�����l�̉ݕ��ʁi���i�j�Ŏ�����Ă���悤�ł��B���̗ʂ́A����̏��i�A�����ł͏��i���i�_�Y���j�̎g�p���l�ʂɂ���đ��ΓI�ɕ\�����邱�Ƃ��ł��܂����A���i���́u����̂ł��Ȃ����R�I����A�G�߂̏��s���Ȃǂ̂��߂ɁA�����ʂ̘J�������Ɉ�����ʂ̎g�p���l�ɂȂ��Č����邱�Ƃ��v����܂��B���̂��ߏ��i���̈��ʂ͎��X�̏�Ԃɂ���ėl�X�ȉ��i�������ƂɂȂ�܂��B�͂��߂͂��͏d��100�|���h�̏��i���ŕ\�킳��Ă��܂����B���i���̉��l(���i)��1�|���h�����肘/100�ɂȂ�܂��B���x�͂��͏d��1000�|���h�̏��i���ŕ\�킳��Ă��܂��i�V�ǂ����n�������������Ƃ������Ă��܂��j�B���i���̉��l(���i)��1�|���h�����肘/1000�ɂȂ�܂��B���̂悤�ɁA���X�̎��R�I����ɂ���ď��i���͗l�X�ȉ��i�������ƂɂȂ�܂��B�}���N�X�́u����͂��̂悤�Ȍ������i�ϓ��̈���̗v�f�v���ƌ����Ă��܂��B�L�@�I���R����o�Ă��錴��(���������ɂ���Ĉێ�����Ă��鎩�R������擾���ꂽ����)�̎��n�ʂ͎��R�I����ɂ���č��E����₷���Ƃ������Ƃ̂悤�ł��B���̗v�f�ɂ��Ă������Ă��܂��B���ł��傤���H�u�A��������ѓ������̑f�ނ̐�����Y�́A������x�̎��R�I���ԂɌ��т��Ă�����̗L�@�I���@���ɏ]�킴������Ȃ��̂Łv�A�Œ莑�{��z����ΒY�̂悤�ɂ͋}���ɂ͐��Y�ʂ𑝂₷���Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B�u����䂦�A�s�ώ��{�̂����ŋ@�B�Ȃǂ̌Œ莑�{���琬���Ă��镔���̐��Y������A�L�@�I�������琬���Ă��镔�����������Ƒ����i��ŁA���̂��߂ɂ��̗L�@�I�����ɂ���������v�����̋������������傫���Ȃ�A���������Ă��̉��i���オ��Ƃ������Ƃ́A���肤�邱�Ƃł���A�܂����W�������{��`�I���Y�ł͔������Ȃ����Ƃł�������v(�ȏ�A���O)�ƌ����܂��B���̏ꍇ�̉��i�㏸�͎����Ђ����ɂ����̂ł��傤�B

�@�u���̉��i�㏸�͎��ۂɂ͎��̂悤�Ȃ��Ƃ��v�Ƃ��āA�}���N�X�͎O�_�����Ă��܂��B

�@�u(1) ���i�̏㏸���^�A��̑���ߍ��킹��̂ŁA���̂悤�Ȍ��������������������狟�������Ƃ������ƁB(2) ���̂悤�Ȍ����̐��Y���ӂ₳���Ƃ������ƁB�������A���̂��Ƃ́A�����̐�����A�����炭��N��ɂ͂��߂Đ��Y���̗ʂ������ɂӂ₷���Ƃ��ł���ł��낤�B(3) �ȑO�͗��p����Ȃ������e��̑�p�i�����p����A�܂��p�������������o�ϓI�Ɏ�舵����Ƃ������Ɓv(���O)

�@���̂悤�Ɏ��Ԃ��i�ނ̂ł����A�������u���i�̏㏸�����Y�̊g���⋟���ɔ��ɖڂ����č�p���͂��߂�Ƃ��ɂ́A�����Ă��͂��łɓ]��_�������Ă��āA�����Ȃ�ƁA�����₻���v�f�Ƃ��邷�ׂĂ̏��i�̓��M�����Ȃ蒷�����������߂Ɏ��v�͌��ނ��A���������Ă܂������̉��i�ɂ�����(�����̌����\�\���p��)��������B���̂��Ƃ����낢��Ȍ`�ł̎��{�̌����������Ă��낢��ȓ��h���Ђ��N�����Ƃ������Ƃ͕ʂƂ��Ă��A���̂ق��ɂ������Ɏ��ɏq�ׂ�悤�Ȃ��낢��Ȏ��������v(���O)�Ƃ����̂ł��B����͉��ł��傤���H

�@�u���{��`�I���Y�����W���Ă������قǁA���������ĕs�ώ��{���̋@�B�Ȃǂ��琬���Ă��镔�����}���Ɏ����I�ɑ����������i���傫����Α傫���قǁA�܂��~�ς��i���Ƃɔɉh���Ɍ�����悤�Ɂj�}���ł������قǁA���ꂾ���@�B�₻�̑��̌Œ莑�{�̑��ΓI�ȉߏ萶�Y�͑傫���A���ꂾ���A��������ѓ������̌����̑��ΓI�ȉߏ����Y�͕p�ɂł���A���ꂾ�������̌����̉��i�̑O�q�̂悤�ȓ��M������ɑΉ����锽�����͂����肵�Ă���B���������Ă܂��A�Đ��Y�ߒ��̎�v�ȗv�f�̈�̂��̂悤�Ȍ��������i�ϓ��������Ƃ��錃�������h���A���ꂾ���܂��܂��p�ɂɂȂ�v(129��)�Ƃ������Ԃł��i����͌��݁A���������ڂɂ��Ă����ԂƂ�������ł��I�@�Ⴆ�E�N���C�i��@�ɂ�鏬�����i��V�R�K�X�̋}���ȓ��M�͌��������h���Ă�ł��܂����A���Ԃ͍���ǂ̂悤�ɐi�ނł��傤���j�B

�Q�@�g�傳�ꂽ��b�̂��Ƃł̗L���ȏ����̌��Y���ł̐��Y�̉ƒx�ꂽ�����̌��Y���̐��Y�̒��

�@�������i�̏㏸�́u����ł͐��Y�̊g�����A�����ł͂����炩�����ɂ����ď]���͂��܂藘�p����Ȃ��������܂��͑S�R���p����Ȃ��������Y�n����̋������Ђ��N��������A�܂��A���̗����ɂ���āA���v���z����\�\���ƂɌ��̂܂܂̍������i�ł͎��v���z����\�\�����������Ђ��N���v(���O)���̂ł����A���̂��Ƃɂ���Ă��̍������i�̕������N����Ƃ���A���̂悤�Ȃ��ƂɂȂ�܂��B

�@�u�������Y���̉��i�̓ˑR�̕����͂��̍Đ��Y�Ƀu���[�L�������A�������čł��L���ȏ������̂��Ƃł���Y���錴�Y���̓Ɛ肪�����B�����炭�����炩��������ĉ����ł��낤���A�Ƃɂ��������B�������ɁA�����̍Đ��Y�́A�h���������߂ɁA�g�傳�ꂽ�K�͂ōs�Ȃ���B���ƂɁA�����ꏭ�Ȃ��ꂱ�̐��Y��Ɛ肵�Ă��鏔���ł͂����ł���B�������A�@�B�Ȃǂ��g�傳�ꂽ���ʂƂ��čs�Ȃ��鐶�Y�̊�b�A�����č��ł͂����炩�̓��h�̌�ɐV�����W���I�Ȋ�b�Ƃ݂Ȃ���V���ȏo���_�Ƃ݂Ȃ����ׂ���b�́A�Ō�̉�]�z���̂ł����Ƃɂ���Ĕ��Ɋg�傳��Ă���v(���O)�B�u�������A���̂�����I�d����n�̈ꕔ���ł�(�������Y�n�B�Ⴆ�ΖȉԋQ�[�̂Ƃ��̃C���h)�ł́A���܊g�傳�ꂽ����̍Đ��Y�����łɍĂт��Ȃ�Ђǂ��W�����āv(���O)����Ƃ������ƂɂȂ肩�˂܂���B���ہA�ȉԋQ�[��C���h�̖ȉԐ��Y�͌��ނ��čs�����Ƃ���܂��B

�R�@�����̓��M�Ɛ��Y����

�@�@�\�\���Y�����Ƌ��������Ƃ��g�������鎑�{�Ƃ̂��s����`

�@�u���������M���鎞���ɂ͎Y�Ǝ��{�Ƃ͌������ĘA���̂������Đ��Y�����悤�Ƃ���B�c�c�������A���ڂ̎h�����߂������āA�u����������s��Ŕ����v�i�c�c�j�Ƃ��������̈�ʌ������Ăю���I�Ɏx�z����悤�ɂȂ�A�����̒����͍Ăсw���i�x�ɂ܂������v(130��)

�@���{�Ɠ��m�̊Ԃōs�Ȃ��鐶�Y�����ɂ��āA�}���N�X�́u�������Y�̋����I�Ȋ��I�ȗ\���I�ȓ����\�\���̂悤�ȓ����͊T���Ď��{��`�I���Y�̏��@���ƑS�R�������Ȃ����̂ł���A���������Ă܂��˂ɋ���]�ɂƂǂ܂邩�A�܂��͑傫�Ȓ��ړI�댯�ƍ��f�Ƃ̏u�Ԃɗ�O�I�ɂƂ��鋤���I���u�Ɍ�����\�\�̈Ӑ}�́A���ׂāA���v�Ƌ����Ƃ݂͌��ɒ����������ł��낤�Ƃ����M�O�ɐȂ��䂸���Ă��܂��v(���O)�Ɗ��j���܂��B

�S�@�����I�_�ƂƎ��{��`

�@�����̂Ђ����Ƃ��̉��i�㏸�͂��Ƃ��Ύ��̗��C���h�Ȃ̐��Y�g��������炵�̂ł����A����͕i���̉��ǂ��Ƃ��Ȃ����̂ł͂���܂���ł����B���ǂ��ꂽ���̗ǂ��ȉԂ��p���I�ɋ�������邽�߂ɂ́A����I�Ȏ��v���Ȃ���Ȃ�܂��A�����{�I�Ȏ��{��`�I���Y�͂���������Ȃ��̂ł��B

�@�u�����́A���Y�̗��j��ōŋ߂̌���ɋ߂Â��߂Â��قǁA�܂��܂��K���I�ɁA���ƂɌ���I�ȎY�ƕ���ł́A�L�@�I���R�������Ă��������̑��ΓI���M�Ƃ������琶���Ă��̂��Ƃɂ��邻��̌����Ƃ��₦���J��Ԃ�����ւ��̂����������̂ł���v(131��)

�@�����āu����܂łɏq�ׂ����Ƃ́A�H��ē��������Ă������̂悤�Ȏ���ɂ���Ď�����Ă���̂������������ł��낤�v�ƁA���ɍH��ē�������̈��p�ɂ���Ė{�́i���s�łł͑�3�߂܂Łj����߂Ă��܂��B

�@���̑O�ɁA���ɋ����[����߂�����܂��̂ŁA���̂܂܈��p���܂��B

�@�u���j�̋��P�́A����Ƃ͕ʂȔ_�Ƃ̍l�@�ɂ���Ă���������̂ł��邪�A����́A���{��`�̐��͍����I�Ȕ_�Ƃ̖W���ɂȂ�Ƃ������Ƃł���B����������A�����I�Ȕ_���͎��{��`�̐��Ƃ͗��������i��҂͑O�҂̋Z�p�I���B�𑣐i����Ƃ͂����j�A����͎����ŘJ�����鏬�_���̎肩�܂��͌����������Y�҂����̓�������K�v�Ƃ���Ƃ������Ƃł���v(131�ŁA���e�ł͂��̕��͂͊ۊ��ʂŊ����Ă��܂�)

�@�����I�_�ƂƎ��{��`�̐��͗��������A����́u���_���̎�v���u�����������Y�҂����̓����v�̂��Ƃł̂݉\���Ƃ������Ƃ������Ă���̂ł����A���|�[�^�[�́A�i���[�h�j�L(�l����`��)�ƃ��[�j���Ƃ̊Ԃœ��킳�ꂽ�_���ŁA�w���{�_�x�̂܂��ɂ��̈�߂���ނɂȂ������Ƃ������Ă���܂����B

�@���[�j���́w���V�A�ɂ����鎑�{��`�̔��W�x�̂Ȃ��ŁA�i���[�h�j�L���w���{�_�x�̂��̈�߂����p���āA��K�͔_�Ƃ�菬�K�͔_�Ƃ̂ق���������Ă���Ƃ��A�_�Ǝ��{��`�͐i���I�Ȗ����������Ȃ��ƌ����Ă��邱�Ƃɑ��A���̂悤�ɔ��_�������Ă��܂��B

�@�u�ł͂��̎咣�i���łɎw�E���Ă������A����́A�_�Ƃɂ��ĂƂ��ɘ_���Ă����U�тɁj�ł͂Ȃ��A�������i�̕ω��������ɂ���ڂ��e���ɂ��Ę_���Ă���͂ɂ��܂��܂�������߂��A�܂������O��Ƃ���͂Ȃ��Ĕ������������̂ł���)����A���������ǂ�Ȍ��_���łĂ���̂��H�@���{��`���_�Ƃ�(����эH�Ƃ�)�����I�g�D�Ɨ������Ȃ����ƁA����́A�͂₭����m���Ă��邱�ƂŁA����ɂ��Ă��i���[�h�j�L�Ƃ̂������ɘ_���͂Ȃ��B�Ƃ���ŁA�}���N�X�́A�����ł́A�_�Ƃɂ����鎑�{��`�̐i���I�ȗ��j�I�������A�Ƃ��ɋ��������̂ł���v�A�u�w���{�_�x������p���������Ŗ��Ƃ���Ă������Ƃ́A�����̉��i���ǂ�Ȃɂ͂������ϓ����邩�A���̕ϓ����ǂ�Ȃɐ��Y�̋ύt���Ɛ��R���Ƃ��������킵�A�_�ƂƍH�ƂƂ̏Ɖ����������킷���Ƃ������Ƃł���B�}���N�X�͂��̓_�ł̂݁\�\���Y�̋ύt���A���R���A�v�搫�Ƃ����_�ł̂݁\�\�A���_�o�c���u�A���������Y�ҁv�̌o�c�ɂЂƂ����Ƃ��Ă���̂ł���v�i�����A���[�j���S�W��3���A331-332�Łj�B

�@�m�������[�j���̌����悤�ɁA�}���N�X�͔_�Ƃ̍����I�o�c�Ƃ����_�Ɍ��肵�ď��_�o�c�ƌ����������Y�҂����̔_�ƂƂu���Ă���̂ł����āA���̕��͂���_�Ǝ��{��`�̔�i�����������o�����Ƃ͂ł��܂���B

�@�@�Ō�ɁA���������Ƃ��̉��i�̉e���̗�Ƃ��āA�H��ē�������r�эH�ƁA���эH�ƁA�ȍH�Ƃ̕��������p����Ă��܂����A���̕����͏ȗ������Ă��炢�܂��B

�@�ȏ�ő�U�͂̑�Q�߂͓Ǘ��ł��B����i11��26���j�́A��3�߁u��ʓI��@1861-1865�N�̖ȉԋ��Q�v�Ƒ�V�́u���v��\�肵�Ă��܂��B

�i��j

2

|