丂俁寧俀俇擔偵侾俋俆夞栚偺妛廗夛傪幚巤偟丄戞係復乽棙弫棪偲忚梋壙抣棪偲偺娭學乿傪妛廗丒専摙偟傑偟偨丅側偍丄崱夞偼昅幰偑儗億乕僞乕傪柋傔偨偺偱偡偑丄妛廗夛屻偵柧妋偵側偭偨偙偲偑偁傝傑偡偺偱丄杮曬崘偵偦偺偙偲傕惙傝崬傒傑偡丅

戞係復丂夞揮偑棙弫棪偵媦傏偡塭嬁

杮復偺宱堒

丂杮復偼丄僄儞僎儖僗帺恎偺庤偵側傞傕偺偱偡丅僄儞僎儖僗偼戞俁晹偺乽彉尵乿偱丄儅儖僋僗偺戞俁晹庡梫憪峞偺偙偺売強偵偼乽戞係復偼昞戣偑偁傞偩偗偩偭偨丅偟偐偟丄偙偙偱庢傝埖傢傟傞揰丄偡側傢偪丄夞揮偑棙弫棪偵媦傏偡塭嬁丄偲偄偆揰偼寛掕揑側廳梫惈傪傕偮傕偺側偺偱丄巹偼帺暘偱偦傟彂偒忋偘偨乿乮MEW斉12暸乯偲岅偭偰偄傑偡丅偦傟偑偳偺傛偆側昞戣偩偭偨偺偐岅偭偰偄側偄偺偱偡偑丄憪峞偺挷嵏偐傜偦偺昞戣偑乽棳捠帪娫偵偍偗傞乬曄壔乭丄抁弅傑偨偼墑挿乮偍傛傃偦傟偲寢傃偮偄偰偄傞岎捠彅庤抜乯偺丄棙弫棪偵偨偄偡傞塭嬁乿乮怴擔杮弌斉怴斉偺栿拲偵傛傞乯偱偁傞偙偲偑婛偵暘偐偭偰偄傑偡丅昞戣偵偼夞揮偲偄偆尵梩偼弌偰偙側偄偺偱偡偑丄僄儞僎儖僗偼丄乽棳捠帪娫乬曄壔乭丄抁弅傗墑挿乿傪夞揮婜娫(帪娫)偺抁弅丒墑挿偲摨偠堄枴偩偲尒側偟偰乽夞揮偑棙弫棪偵媦傏偡塭嬁乿偲偄偆昞戣傪晅偗偨偺偩偲巚傢傟傑偡丅憪峞偺昞戣偵偁傞乽岎捠彅庤抜乿偱偡偑丄尨暥偱偼俠omminukationsmittel偱偡丅摉帪偺僐儈儏僯働乕僔儑儞庤抜偲偟偰偼丄岎捠丒塣桝庤抜偺傎偐偵梄曋丒揹怣側偳偺忣曬捠怣庤抜偑峫偊傜傟傑偡丅

戞俀晹偱柧傜偐偵偝傟偨夞揮偵娭偡傞偙偲偺妋擣

丂偙傟偐傜帒杮偺夞揮婜娫乮傑偨偼夞揮悢乯偺曄壔偑棙弫棪偵媦傏偡塭嬁偑峫嶡偝傟傞偺偱偡偑丄偦偺慜偵僄儞僎儖僗偼丄帒杮偺夞揮婜娫乮傑偨偼夞揮悢乯傪婯掕偡傞彅帠忣偵偮偄偰婰弎偟偰偄傑偡丅戞俀晹偱揥奐偝傟偨偙偲偺娙扨側梫栺偵側偭偰偄傑偡丅

乮侾乯乽夞揮偵偼帪娫偑昁梫側偺偱慡帒杮偑摨帪偵惗嶻偵巊梡偝傟傞偙偲偼偱偒側偄偲偄偆偙偲丅偟偨偑偭偰丄帒杮偺堦晹暘偼丄壿暭帒杮偲偐丄嵼屔尨椏偲偐丄偱偒偁偑偭偰偼偄傞偑傑偩攧傟偰偄側偄彜昳帒杮偲偐丄傑偩枮婜偵側傜側偄嵚尃偲偐偺宍偱愨偊偢梀媥偟偰偄傞偲偄偆偙偲丅愊嬌揑側惗嶻偡側傢偪忚梋壙抣偺惗嶻偲庢摼偲偺偨傔偵摥偄偰偄傞帒杮偼偄偮偱傕偙偺晹暘偩偗弅彫偝傟丄惗嶻偝傟庢摼偝傟傞忚梋壙抣偼偄偮偱傕摨偠妱崌偱尭傜偝傟傞偲偄偆偙偲乿乮80暸乯

丂帒杮偼惗嶻婜娫偲棳捠婜娫傪孞傝曉偟偰塣摦偟傑偡丅偦偺娫丄帒杮偺堦晹偼壿暭帒杮丄彜昳帒杮丄嵚尃偲偄偆宍懺偱懚嵼偟傑偡丅偦偺娫帒杮偼梀媥偟偰偄傑偡丅偙偺宍懺偱懚嵼偟偰偄傞偁偄偩偼忚梋壙抣傪惗嶻丒庢摼偡傞偙偲偑弌棃側偄偺偱丄帒杮偼偦偺晹暘偩偗弅彫偝傟傑偡丅

乮俀乯乽夞揮婜娫偺抁弅丄傑偨偼偦偺俀偮偺晹暘偱偁傞惗嶻婜娫偲棳捠婜娫偲偺偳偪傜偐堦曽偺抁弅偼丄惗嶻偝傟傞忚梋壙抣偺検傪憹戝偝偣傞丅偲偙傠偱丄棙弫棪偼丄偨偩丄偁傞忚梋壙抣検偺惗嶻偵廩梡偝傟偨憤帒杮偵偨偄偡傞偦偺忚梋壙抣検偺妱崌傪昞傢偟偰偄傞偩偗偩偐傜丄偙偺傛偆側抁弅偼偡傋偰棙弫棪傪崅偔偡傞偲偄偆偙偲乿乮摨慜乯

丂夞揮婜娫偺抁弅偼帒杮偺夞揮悢偺憹戝傪堄枴偟傑偡丅偡傞偲偦偺暘偩偗帒杮偑廩梡偝傟忚梋壙抣傪惗嶻偡傞婡夛偑憹偊傞偺偱丄忚梋壙抣偑憹戝偟傑偡丅

丂嬶懱揑峫嶡偵擖傞慜偵丄夞揮偵娭傢傞廳梫側奣擮傪妋擣偟傑偟偨乮戞俀晹偐傜偺堷梡偵傛傞乯丅

丂夞揮丒夞揮婜娫偲偼乗乗乽帒杮偺弞娐偑屄乆暿乆側夁掱偲偟偰偱偼側偔廃婜揑側夁掱偲偟偰婯掕偝傟傞偲偒丄偦傟偼帒杮偺夞揮偲屇偽傟傞丅偙偺夞揮偺婜娫偼丄帒杮偺惗嶻婜娫偲棳捠婜娫偲偺崌寁偵傛偭偰梌偊傜傟偰偄傞丅偙偺憤婜娫偼帒杮偺夞揮婜娫傪側偟偰偄傞乿(戞俀晹戞俈復乽夞揮婜娫偲夞揮悢乿157暸)

丂夞揮悢丒夞揮婜娫偺嶼掕偺巇曽乗乗乽夞揮婜娫偺搙検扨埵偲偟偰偺堦擭傪倀偲偟丄偁傞堦掕偺帒杮偺夞揮婜娫傪倳偲偟丄偦偺帒杮偺夞揮悢傪値偲偡傟偽丄値亖倀/倳偱偁傞丅偨偲偊偽夞揮婜娫倳偑俁僇寧側傜偽丄値亖侾俀/俁亖係偱偁傞丅偙偺帒杮偼丄堦擭偵係偮偺夞揮傪峴側偆丅傑偨偼係夞揮偡傞丅倳偑侾俉寧側傜偽丄値亖侾俀/侾俉亖俀/俁偱偁傝丄尵偄姺偊傟偽丄偙偺帒杮偼堦擭偵偦偺夞揮婜娫偺俁暘偺俀偩偗傪廔偊傞丅傕偟帒杮偺夞揮婜娫偑壗擭偵傕傢偨傞側傜偽丄偦傟偼堦擭偺攞悢偵傛偭偰寁嶼偝傟傞乿(摨慜)

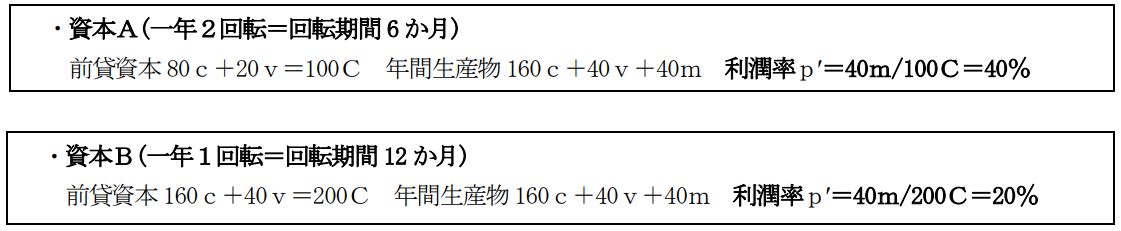

忚梋壙抣棪丄楯摥擔丄帒杮偺峔惉偑摨偠偱丄夞揮婜娫(夞揮悢)偩偗偑堎側傞俀偮偺帒杮乮俙偲俛乯傪斾妑偡傞

丂嵟弶偵忚梋壙抣棪丄楯摥擔丄帒杮偺峔惉偑摨偠偱丄夞揮悢偩偗偑堎側傞俀偮偺帒杮乮俙丒俛乯偑斾妑偝傟傑偡丅帒杮俙偼擭俀夞揮丄帒杮俛偼擭侾夞揮偩偲偝傟傑偡丅偡傞偲師偺傛偆偵側傝傑偡丅

偙傟傪堦棗偵偟偰傒傑偡丅

丂僄儞僎儖僗偼丄斾妑偟偰師偺傛偆側寢榑傪弌偟偰偄傑偡丅

丂乽摨偠昐暘斾峔惉傪傕偮俀偮偺帒杮偺応崌偵偼丄忚梋壙抣棪偑摨偠偱楯摥擔偑摨偠側傜偽丄俀偮偺帒杮偺棙弫棪偺斾偼丄椉帒杮偺夞揮婜娫偺斾偺媡乮媡斾乗乗堷梡幰乯偱偁傞乿乮82暸乯

丂帒杮俙偲帒杮俛偲偺棙弫棪偺斾偼40亾丗20亾亖俀丗侾偱偡丅懠曽丄帒杮俙偲帒杮俛偲偺夞揮婜娫偺媡斾偼1/6僇寧丗1/12僇寧偱偁傝丄偦傟偼俀丗侾偵側傝傑偡丅摨偠偙偲側偺偱偡偑丄夞揮悢偩偲弴斾偵側傝傑偡丅偮傑傝帒杮俙偲帒杮俛偲偺夞揮悢偺斾偼俀夞揮丗侾夞揮乮俀丗侾乯偲側傝丄棙弫棪偺斾偲堦抳偟傑偡丅

丂帒杮俙偺慜戄憤帒杮偺妟偼乮晄曄帒杮偲壜曄帒杮偺妟傕乯帒杮俛偺敿暘側偺偱偡偑丄夞揮悢偑俀攞側偺偱擭忚梋壙抣検偼摍偟偔側傝傑偡丅偟偐偟棙弫棪偼慜戄憤帒杮乮俠乯偵懳偟偰寁嶼偝傟傞偺偱丄椉帒杮偺棙弫棪偼堘偭偰偒傑偡丅

丂乽忚梋壙抣偺惗嶻丄偟偨偑偭偰傑偨棙弫偺惗嶻偵夞揮婜娫偺抁弅偑捈愙偵梌偊傞塭嬁偼丄偦傟偵傛偭偰壜曄帒杮晹暘偺妶摦岠壥偑崅傔傜傟傞偲偄偆偙偲偱偁傞偑丄偙傟偵偮偄偰偼丄戞俀晹戞16復丄壜曄帒杮偺夞揮丄傪尒傟偽傛偄丅偦偙偱帵偝傟偨偺偼丄堦擭偵10夞揮偡傞 500 偺壜曄帒杮偑偙偺婜娫偵庢摼偡傞忚梋壙抣検乮5000乗乗堷梡幰乯偲偪傚偆偳摨偠偩偲偄偆偙偲偩偭偨乿乮摨慜乯

丂帒杮俙偺壜曄帒杮偼俀夞揮偟丄夞揮悢偺暘偩偗妶摦岠壥偑崅傔傜傟偰偄傑偡丅

帒杮偺峔惉傕夞揮悢傕堎側傞俁偮偺帒杮乮嘥丒嘦丒嘨乯傪斾妑偡傞

丂僄儞僎儖僗偼丄偙偺偙偲傪偝傜偵妋偐傔傞偨傔偵丄帒杮偺峔惉傕夞揮悢傕堎側傞俁偮偺帒杮傪採帵偟偰斾妑偟偰偄傑偡丅偦傟偧傟傪帒杮嘥丄帒杮嘦丄帒杮嘨偲偡傞偲師偺傛偆偵側傝傑偡丅

丂俁偮偺帒杮傪堦棗昞偵偟偰傒傑偟偨丅

丂乽俁偮偺応崌偺偳傟偱傕擭娫忚梋壙抣検偼摨偠偱 5000 偱偁傞丅偦偟偰憤帒杮傕3偮偺応崌偳傟偱傕摨偠偱 11000 偩偐傜丄摨偠棙弫棪 45 5/11亾偑偱偰偔傞傢偗偱偁傞乿乮83暸乯

丂俁偮偺帒杮偲傕忚梋壙抣棪偲慜戄偝傟傞帒杮偺憤妟偼摨偠偱偡偑丄帒杮偺峔惉偮傑傝屌掕帒杮丄棳摦晄曄帒杮丄壜曄帒杮偺斾棪偼堎側偭偰偄傑偡丅偙偙偱傕壜曄帒杮妟偼俁偮偲傕堘偄傑偡偑丄夞揮悢偩偗忚梋壙抣検偑憹偊丄偦偺寢壥丄擭娫偺忚梋壙抣検偼摨妟偵側偭偰偄傑偡丅偟偐傕慜戄憤帒杮妟偑摨偠側偺偱棙弫棪偼摨偠偵側傝傑偡丅偦偺尷傝偱偼俙丒俛偺帒杮偺働乕僗偲摨偠寢壥偵側傝傑偡丅

丂僄儞僎儖僗偼丄帒杮嘥偺夞揮悢傪曄壔偝偣偰偄傑偡丅帒杮嘥偺夞揮悢偼10夞偱偟偨偑俆夞偵尭偭偨偲偟傑偡丅偡傞偲偳偆側傞偱偟傚偆偐丠丂偙傟傪帒杮嘥'偲屇傃偨偄偲巚偄傑偡丅

偙偺応崌傕丄斾妑偟傗偡偄傛偆堦棗昞偵偟傑偟偨丅

丂懠偺忦審偑摨偠偱壜曄帒杮偺夞揮悢偑敿暘偵尭傞乮夞揮婜娫偑挿偔側傞乯偺偵偲傕側偄擭娫偺忚梋壙抣検偑敿暘偲側傝棙弫棪偼敿暘偵側偭偰偄傑偡丅

棙弫棪偺掕幃倫'亖倣'倴/俠亖倣'倴/(們亄倴)偑惓偟偄偺偼乽暘巕偺倴偑暘曣偺倴偲摨偠応崌乿乮壜曄帒杮偺夞揮偑擭侾夞揮偺応崌乯偩偗偱偁傞

丂僄儞僎儖僗偼慜復(戞俁復)偺偼偠傔偺売強偱丄乽倫'亖倣'倴/俠偲偄偆掕幃偑尩枾偵惓偟偄偺偼偨偩壜曄帒杮偺侾夞揮婜娫偵偮偄偰偩偗偩偲偄偆偙偲丄偟偐偟丄傢傟傢傟偼扨弮側忚梋壙抣棪倣'偺偐傢傝偵忚梋壙抣偺擭棪倣'値傪偍偔偙偲偵傛偭偰偙偺掕幃傪擭夞揮偵偮偄偰傕惓偟偄傕偺偵偡傞偲偄偆偙偲偱偁傞丅偙偺値偼丄堦擭娫偺壜曄帒杮偺夞揮悢偱偁傞乿(60暸)偲彂偄偰偄傑偟偨丅戞俁復偵偍偄偰偼丄帒杮偺夞揮偼峫嶡奜偱偟偨丅彅帒杮偺偁偄偩偱丄偝傜偵傑偨帒杮偺峔惉晹暘偺偁偄偩偱夞揮偺憡堘偼側偔丄帠幚忋帒杮侾夞揮暘偑峫嶡偺懳徾偵側偭偰偄傑偟偨丅偩偐傜偦偙偱偼夞揮偺偙偲傪婥偵偟側偔偰傕栤戣偁傝傑偣傫偱偟偨丅偟偐偟帒杮偺夞揮偑僥乕儅偵側傞偲倫'亖倣'倴/俠偲偄偆棙弫棪偺掕幃偼偦偺傑傑偱偼巊偊側偄丄偲僄儞僎儖僗偼尵偄傑偡丅

丂慜戄壜曄帒杮偡側傢偪侾夞揮偁偨傝庢摼偝傟傞忚梋壙抣傪倣丄壜曄帒杮偺擭娫夞揮悢傪値偲偡傞偲丄擭娫偵庢摼偝傟傞忚梋壙抣検俵偼倣値偵側傝傑偡丅偦偟偰擭忚梋壙抣棪(俵')偼倣'値偵側傝傑偡丅

丂乽尵偆傑偱傕側偔丄棙弫棪偺掕幃倫'亖倣'倴/俠亖倣'倴/(們亄倴)偑惓偟偄偺偼丄偨偩丄暘巕偺倴偑暘曣偺倴偲摨偠偱偁傞応崌偩偗偱偁傞丅暘曣偱偼丄倴偼丄憤帒杮偺偆偪暯嬒揑偵壜曄帒杮偲偟偰楯捓偺偨傔偵巊梡偝傟傞晹暘偺慡懱偱偁傞丅暘巕偺倴偼丄偝偟偁偨傝偼丄偨偩丄偦傟偑偁傞暘検偺忚梋壙抣倣傪惗嶻偟庢摼偟偨偲偄偆偙偲偵傛偭偰婯掕偝傟偰偄傞偩偗偱偁偭偰丄偙偺倣偺倴偵偨偄偡傞妱崌倣/倴偑忚梋壙抣棪倣'偱偁傞丅偨偩偙偺宱楬偵傛偭偰偺傒摍幃倫'亖倣/(們亄倴)偼懠曽偺摍幃倫'亖倣'倴/(們亄倴)偵揮壔偟偨偺偱偁傞乿(84暸)

丂倫'亖倣'倴/俠偲偄偆幃傪倫'亖倣'倴/(們亄倴)偲偄偆幃偵抲偒姺偊傞偙偲偑壜擻側偺偼丄暘巕偺倴偲暘曣偺倴偑摨偠応崌偩偗偩偲尵偆偺偱偡丅

丂乽偦偙偱丄暘巕偺倴偼傕偭偲徻偟偔婯掕偝傟偰丄暘曣偺倴偡側傢偪帒杮俠偺憤壜曄晹暘偵摍偟偔側偗傟偽側傜側偄偲偄偆偙偲偵側傞丅尵偄姺偊傟偽丄摍幃倫'亖倣/俠傪懠曽偺摍幃倫'亖倣'倴/(們亄倴)偵揮壔偝偣偰傕傑偪偑偄偱側偄偺偼丄偨偩丄倣偑壜曄帒杮偺1夞揮婜娫偵惗嶻偝傟傞忚梋壙抣傪堄枴偡傞応崌偩偗偱偁傞乿(摨慜)

丂傑偢暘曣偱偡偑丄慜幰偺掕幃偺暘曣俠偼慜戄憤帒杮偱偁傝丄偙傟偼堦夞揮暘偺帒杮壙抣偲偟偰屌掕偝傟偰偄傑偡丅屻幰偺掕幃偺們亄倴傕慜戄帒杮偺壙抣偱偁傝俠偲摨妟偱側偗傟偽側傝傑偣傫丅栤戣偼暘巕偱偡丅

丂乽倣偑偙偺忚梋壙抣偺堦晹暘偟偐娷傫偱偄側偄偲偡傟偽丄倣亖倣'倴偼惓偟偄偑丄偟偐偟偙偺倴偼偙偙偱偼俠亖們亄倴偺側偐偺倴傛傝傕彫偝偄偺偱偁傞丅側偤側傜偽丄壜曄帒杮憤妟傛傝傕彮側偄妟偑楯捓偵搳壓偝傟偰偄傞偐傜偱偁傞丅偟偐偟丄倣偑倴偺侾夞揮偺忚梋壙抣傛傝傕懡偔傪娷傫偱偄傞偲偡傟偽丄偙偺倴偺堦晹傑偨偼慡晹偑俀夞丄偡側傢偪傑偢戞侾夞揮偱丄師偵偼戞俀夞揮偱丄傑偨偼戞俀夞揮偲偝傜偵偦偺師偺夞揮偲偱丄婡擻偡傞傢偗偱偁傞丅偩偐傜丄忚梋壙抣傪惗嶻偡傞倴丄偦偟偰巟暐傢傟傞楯捓偺憤妟偱偁傞倴偼丄們亄倴偺側偐偺倴傛傝傕戝偒偄偺偱偁傝丄寁嶼偼傑偪偑偄偵側傞偺偱偁傞乿(摨慜)

丂偳偄偆偙偲偑尵傢傟偰偄傞偺偱偟傚偆偐丠丂屻敿晹暘偼壜曄帒杮偺夞揮偑侾夞揮埲忋偺働乕僗偺偙偲偩偲偄偆偙偲偵側偭偨偺偱偡偑丄昅幰偼丄慜敿晹暘偑堦懱偳偆偄偆働乕僗偺偙偲側偺偐暘偐傜偢丄偦偺巪敪尵偟傑偟偨丅乽倣偑偙偺忚梋壙抣偺堦晹暘偟偐娷傫偱偄側偄乿塢乆偺堄枴偑僒僢僷儕棟夝偱偒側偐偭偨偐傜偱偡丅昅幰偼偦偺屻丄嵞専摙偟偨偲偙傠丄慜敿偼夞揮偑侾夞枹枮偺働乕僗偺偙偲偑尵傢傟偰偄傞偲敾抐偟傑偟偨丅

丂暘曣偺俠偼慜戄憤帒杮偱偁傝丄偦傟傪峔惉偡傞們傕倴傕偦偆偄偆傕偺偲偟偰妟偑屌掕偝傟偰偄傑偡丅夞揮偑侾夞枹枮偺応崌偼丄暘巕偺倴偼侾夞揮暘傪堄枴偡傞暘曣偺倴傛傝傕彮妟偵側傝傑偡丅偦偺偨傔暘巕偺倣偼侾夞揮暘偺忚梋壙抣傛傝傕彮妟偵側傝傑偡丅懠曽丄壜曄帒杮偺夞揮偑侾夞埲忋偺応崌偼丄暘巕偺倴偼暘曣偺倴傛傝懡妟偵側傝丄暘巕偺倣偼侾夞揮暘偺忚梋壙抣傛傝傕懡妟偵側傝傑偡丅暘巕偺倴偑暘曣偺倴傛傝彮妟傑偨偼懡妟偵側傞応崌偼丄暘曣偺倴偲暘巕偺倴偼堦抳偟側偄偺偱丄倫'亖倣'倴/(們亄倴)傪偦偺傑傑巊偆偲乽寁嶼偼傑偪偑偄乿偵側偭偰偟傑偄傑偡丅偙偺掕幃偑惉棫偡傞偺偼暘曣偺倴偲暘巕偺倴偲偑摍偟偄応崌丄偡側傢偪壜曄帒杮偺侾夞揮偺偲偒偩偗偱偡(慜戄帒杮傪峔惉偡傞晹暘偲偟偰們偑偁傝傑偡偑丄偦傟偼慜戄晄曄帒杮偲偟偰偼掕妟側偺偱丄晄曄帒杮偺堦晹傪側偡屌掕帒杮偺夞揮悢偑曄壔偟偰傕棙弫棪偵偼塭嬁偟傑偣傫)丅

擭棙弫棪偺掕幃偼偳偆側傞偐丠

丂乽擭娫棙弫棪偺掕幃偑尩枾偵惓偟偄傕偺偵側傞偨傔偵偼丄扨弮側忚梋壙抣棪偺偐傢傝偵忚梋壙抣偺擭棪傪丄偮傑傝倣'偺偐傢傝偵俵'傑偨偼倣'値傪抲偐側偗傟偽側傜側偄丅尵偄姺偊傟偽丄倣'偡側傢偪忚梋壙抣棪偵乗乗傑偨偼丄寢嬊摨偠偙偲偵側傞偑丄俠偵娷傑傟偰偄傞壜曄帒杮晹暘倴偵乗乗値偡側傢偪偙偺壜曄帒杮偺擭娫夞揮悢傪妡偗側偗傟偽側傜側偄偺偱偁偭偰丄偦偆偡傟偽丄倫'亖倣'値倴/俠偑摼傜傟丄偙傟偑擭棙弫棪偺寁嶼偺偨傔偺掕幃偵側傞偺偱偁傞乿(摨慜)

丂僄儞僎儖僗偼丄擭棙弫棪偵傕忚梋壙抣擭棪偲摨偠峫偊曽偑揔梡偝傟側偗傟偽側傜側偄偲尵偄傑偡丅忚梋壙抣棪偺擭棪偼倣'値偱偟偨丅偡傞偲暘巕偺倣'倴偼倣'値倴偵抲偒姺偊傜傟丄擭娫偵庢摼偝傟偨棙弫検(忚梋壙抣検)傪帵偟傑偡丅擭棙弫棪偼倫'値亖倣'値倴/(們亄倴)亖倣'値倴/俠偲側傝丄偙傟偑擭棙弫棪(倫'値)偺寁嶼偺偨傔偺掕幃偵側傝傑偡丅

丂傕偟壜曄帒杮偺夞揮悢偑擭侾夞側傜偽値亖1側偺偱丄倣'値倴偼倣'倴偲側偭偰擭棙弫棪偼倫'亖倣'倴/(們亄倴)偵側傝傑偡偑丄値偑侾埲奜偺応崌偼倫'亖倣'倴/(們亄倴)偵偼側傝傑偣傫丅椺偊偽擭1/2夞揮偺応崌偼値亖1/2偱偁傝丄擭棙弫棪偼1/2倣'倴/(們亄倴)偵側傝傑偡丅擭2夞揮偺応崌偼値亖2偱偁傝丄擭棙弫棪偼2倣'倴/(們亄倴)偵側傝傑偡丅

丂儅儖僋僗偑擭忚梋壙抣棪倣'値傪俵'偲偟偨傛偆偵丄擭棙弫棪俹'偲偟丄掕幃傪俹'亖倣'値倴/(們亄倴)偡傞側傜侾夞揮偺棙弫棪倫'偲嬫暿偝傟岆夝偑惗偠側偄傛偆偵巚偄傑偡丅幚嵺丄墇懞怣嶰榊偼亀恾夝帒杮榑亁偱偙偺傛偆偵昞帵偟偰偄傑偡丅

棙弫棪偺寁嶼偺幚椺乗乗儈儏乕儖朼愌婡傪旛偊傞柸朼愌岺応偺応崌

丂擭棙弫棪偼幚嵺偵偳偺傛偆偵寁嶼偝傟傞偱偟傚偆偐丠丂僄儞僎儖僗偼丄偦偺応崌丄億僀儞僩偵側傞偺偼侾夞揮摉偨傝偺壜曄帒杮偺妟偩偲尒側偟偰偄傞傛偆偱偡丅偲偙傠偑乽堦偮偺帠嬈偱壜曄帒杮偑偳傟偩偗偱偁傞偐偼丄偨偄偰偄偺応崌偵帒杮壠帺恎偵傕傢偐傜側偄乿丄偲偄偆偺偼帒杮壠偵偲偭偰偼乽帺暘偺帒杮偺側偐偺偨偩堦偮偺杮幙揑側嬫暿偲偟偰姶偤傜傟傞傕偺偼丄屌掕帒杮偲棳摦帒杮偲偺嬫暿乿偩偐傜偩偲尵偄傑偡丅偦偟偰乽偙偺倴傪尒偄偩偡偨傔偵偼丄斵偼堦偮偺摿暿側寁嶼傪偟側偗傟偽側傜側偄偱偁傠偆乿偲偟偰丄斵偼寁嶼椺傪帵偟偰偄傑偡乮僄儞僎儖僗偑宱塩偟偰偄偨儅儞僠僃僗僞乕岺応偑儌僨儖偵側偭偰偄傞傛偆偱偡乯丅

丂帒杮壠偑嵟傕帺妎偟偰偄傞偺偼慜戄帒杮偱偡丅偦偺撪栿偼丄屌掕帒杮10000億儞僪丄棳摦帒杮2500億儞僪偱偡丅師偵廡惗嶻暔偺壙抣偲偦偺峔惉偼丄20們(屌掕帒杮懝栒暘)亄358們(棳摦晄曄帒杮)亄52倴亄80倣亖510偩偲偝傟傑偡乮偳偆偟偰偙偺傛偆側撪栿偵側傞偺偐愢柧偑偁傝傑偣傫乯丅廡惗嶻暔偺偆偪偺棳摦帒杮偺撪栿偐傜慜戄棳摦帒杮2500偺撪栿偑嶼弌偝傟丄偦傟偑2182們亄318倴偱偁傞偙偲偑暘偐傝傑偡丅318倴丄偙傟偑媮傔偰偄傞侾夞揮摉偨傝偺壜曄帒杮妟偵側傝傑偡丅懠曽丄廡捓嬥偵憡摉偡傞52倴偵52廡(擭娫偺廡悢)傪妡偗傞偲2704倴偲側傝丄偙傟傪侾夞揮摉偨傝偺壜曄帒杮乮楯捓偱傕偁傞乯318倴偱妱傞偲8

1/2夞偲偄偆夞揮悢偑妱傝弌偝傟傑偡丅懠曽丄忚梋壙抣棪偼80倣亐52倴亖153 11/13亾偵側傝傑偡丅埲忋偺悢帤傪擭棙弫棪偺岞幃倣'値倴/(們亄倴)偵摉偰偼傔傞偲丄153 11/13亾亊8 1/2夞亊318倴亐12500偲側傝丄擭棙弫棪偼33.27亾偵側傝傑偡丅

杮復偺栤戣揰

丂杮復偱偼丄棙弫棪偲偄偆応崌偦傟偼堦斒偵擭棙弫棪偺偙偲偩偲偄偆偙偲丄偦傟偼慜戄憤帒杮偵懳偡傞擭忚梋壙抣検偺妱崌偵傛偭偰昞傢偝傟傞偙偲丄忚梋壙抣棪偑梌偊傜傟偰偄傞側傜擭娫偺忚梋壙抣検偼壜曄帒杮偺擭夞揮悢偵傛偭偰婯掕偝傟傞偙偲丄偡傞偲倫'亖倣'倴/(們亄倴)偲偄偆掕幃偼丄俹'亖倣'値倴/(們亄倴)偱側偗傟偽側傜側偄偙偲摍偑柧傜偐偵偝傟傑偟偨丅擭棙弫棪傪昞傢偡偙偺掕幃偵偍偄偰壜曄帒杮偺夞揮偑寛掕揑偵廳梫側堄枴傪帩偪傑偡丅偦偺偙偲偵拝栚偟偨僄儞僎儖僗偺婰弎偼擺摼偱偒傞傕偺偱偡丅偨偩偟昅幰偵偼丄偙偺峫嶡偩偗偱偼廫暘偱偼側偄傛偆側婥偑偟偰偄傑偡丅僄儞僎儖僗偑採帵偡傞椺偵偼屌掕帒杮偺夞揮傗懝栒偑弌偰偔傞偺偱偡偑丄屌掕帒杮偺夞揮偲棙弫棪偲偺娭學偵偮偄偰偼壗傕弎傋傜傟偰偄傑偣傫丅偦傕偦傕擭棙弫棪偺掕幃偺俹'亖倣'値倴/(們亄倴)偵偼屌掕帒杮偺夞揮傪帵偡傕偺偑柍偄偺偱丄偦偺尷傝偦傟偼摉慠側偺偱偡偑丄壗傜偐偺尵媦偑偁偭偰傕偄偄傛偆側婥偑偟傑偡丅偦傟偐傜丄戞俀晹偵戞俋復偵慜戄帒杮偺憤夞揮偺奣擮偑採弌偝傟寁嶼椺偑帵偝傟偰偄傞偺偱偡偑丄偙偺揰傊偺尵媦傕偁傝傑偣傫丅

丂偙偺復偼傗傓傪摼偢僄儞僎儖僗偑彂偒忋偘偨偺偱偡偑丄儅儖僋僗偑棙弫棪偲帒杮偲偺夞揮偺娭學偵偮偄偰壗傕彂偄偰偄側偐偭偨栿偱偼偁傝傑偣傫丅斾妑揑嵟嬤偺偙偲側偺偱偡偑丄昅幰偼亀帒杮榑亁戞俁晹偺彅憪峞偺側偐偵棙弫棪偲帒杮偺夞揮偵娭傢傞峫嶡偑偁傞偙偲傪丄柧愇塸恖巵乮嬵戲戝嫵堳乯偵傛傞榑暥亀棙弫棪丄旓梡壙奿偍傛傃帒杮偺夞揮乗乗MEGA嘦/4.3強廂偺亀帒杮榑亁憪峞偵偮偄偰乗乗亁偵傛偭偰抦傝傑偟偨丅巵偵傛傞偲丄儅儖僋僗偼丄慜戄憤帒杮偵懳偡傞棙弫棪偩偗偱側偔旓梡壙奿偵懳偡傞棙弫棪傕嶼弌偟偰椉幰傪斾妑偟偨傝丄慜戄帒杮偺憤夞揮傪侾擭娫丒侾擭埲忋丒侾擭埲壓偵暘偗偰堘偄傪斾傋傞偲偄偭偨帋傒傪偟偰偄傑偡丅儅儖僋僗偺峫嶡偼暋嶨偐偮柺搢側偆偊搑拞偱廔傢偭偰偟傑偭偰偄傞偙偲側偳偐傜丄僄儞僎儖僗偼尰峴斉偵斀塮偝偣側偐偭偨偺偩傠偆偲昅幰偼彑庤偵憐憸偟偰偟傑偆偺偱偡偑丄柧愇巵偼師偺傛偆偵弎傋偰偄傑偡丅

丂乽杮峞乮柧愇帺恎偺榑暥偺偙偲乗乗堷梡幰乯偱惛嵏偟偨乽棙弫棪丄旓梡壙奿偍傛傃帒杮偺夞揮乿偲偄偆憪峞偺撪梕偑丄偦偺傑傑儅儖僋僗偺亀帒杮榑亁戞嶰晹偺峔憐偵偁偰偼傑傞傢偗偱偼側偄偵偟偰傕丄僄儞僎儖僗偑偙偺憪峞偺儌僠乕僼傪尰峴斉偵廫暘偵斀塮偡傞偙偲偼側偐偭偨丅偨偲偊偽斵偼尰峴斉戞嶰姫戞巐復偱丄屌掕帒杮侾枩億儞僪丒僗僞乕儕儞僌偺廡偁偨傝偺杹柵偑20乮偮傑傝丄屌掕帒杮偺夞揮偑栺10擭偵堦夞乯偲偄偆嬶懱揑側働乕僗傪採帵偡傞傕偺偺丄慜戄憤帒杮偺憤夞揮偑擭偵堦夞埲忋偐偳偆偐丄慜戄憤帒杮偵偨偄偡傞棙弫棪偲旓梡壙奿偵偨偄偡傞棙弫棪偺槰棧偑偁傞偐偳偆偐丄偲偄偭偨娤揰傪揥奐偡傞偙偲偼側偐偭偨乿偲丅

丂尰峴斉偵弌偰偙側偄乽旓梡壙奿偵偨偄偡傞棙弫棪乿偲偄偆奣擮偺堄枴傕娷傔丄帒杮偺夞揮偵偮偄偰傕偭偲専摙偝傟側偗傟偽側傜側偄帠崁偑偁傞傛偆偵巚傢傟傑偡丅側偍丄柧愇巵偺榑暥偼嬵郪戝妛妛弍婡娭儕億僕僩儕偐傜僟僂儞儘乕僪偑壜擻偱偡丅

(夒)

|